| ルーツ探索の旅マップ (南北朝時代は北朝で記す)★ 新たに繰出位牌より見付けた先祖 ☆ 最古の何某 生誕 | |||||||||||||||||||

| 鎌倉 | 1299 | 4 | 正安 | 1350 | 3 | 観応 | 1452 | 4 | 享徳 | 桃山 | 1593 | 5 | 文禄 | ★ | 1744 | 5 | 延享 | ||

| 1302 | 2 | 乾元 | 1352 | 5 | 文和 | 1455 | 3 | 康正 | 1596 | 20 | 慶長 | 1748 | 4 | 寛延 | |||||

| 1303 | 4 | 嘉元 | 1356 | 6 | 延文 | 1457 | 4 | 長禄 | 江戸 | 1615 | 10 | 元和 | 1751 | 14 | 宝暦 | ||||

| 1307 | 3 | 徳治 | 1361 | 2 | 康安 | 1461 | 7 | 寛正 | ★ | 1624 | 21 | 寛永 | 1764 | 9 | 明和 | ||||

| 1308 | 4 | 延慶 | 1362 | 7 | 貞治 | 1466 | 2 | 文正 | 1645 | 5 | 正保 | 1772 | 10 | 安永 | |||||

| 1311 | 2 | 応長 | 1368 | 8 | 応安 | 1467 | 3 | 応仁 | 1648 | 5 | 慶安 | 1781 | 9 | 天明 | |||||

| 1312 | 6 | 正和 | 1375 | 5 | 永和 | 1469 | 19 | 文明 | 1652 | 4 | 承応 | 1789 | 13 | 寛政 | |||||

| 1317 | 3 | 文保 | 1379 | 3 | 康暦 | 1487 | 3 | 長享 | 1655 | 4 | 明暦 | 1801 | 4 | 享和 | |||||

| 1319 | 3 | 元応 | 1381 | 4 | 永徳 | 戦国 | 1489 | 4 | 延徳 | 1658 | 4 | 万治 | 1804 | 15 | 文化 | ||||

| 1321 | 4 | 元亨 | 1384 | 4 | 至徳 | ★ | 1492 | 10 | 明応 | ★ | 1661 | 13 | 寛文 | 1818 | 13 | 文政 | |||

| 1324 | 3 | 正中 | 1387 | 3 | 嘉慶 | 1501 | 4 | 文亀 | ★ | 1673 | 9 | 延宝 | 1831 | 15 | 天保 | ||||

| 1326 | 4 | 嘉暦 | 1389 | 2 | 康応 | 1504 | 18 | 永正 | 1681 | 4 | 天和 | 1845 | 5 | 弘化 | |||||

| 1329 | 4 | 元徳 | 南北 | 1390 | 5 | 明徳 | 1521 | 8 | 大永 | 1684 | 5 | 貞享 | 1848 | 7 | 嘉永 | ||||

| 1331 | 4 | 元弘 | 戦国 | 1394 | 35 | 応永 | 1528 | 5 | 享禄 | ★ | 1688 | 17 | 元禄 | 1855 | 7 | 安政 | |||

| 1332 | 2 | 正慶 | 1428 | 2 | 正長 | ★ | 1532 | 24 | 天文 | ★ | 1704 | 8 | 宝永 | 1860 | 2 | 万延 | |||

| 室町 | 1334 | 5 | 建武 | 1429 | 13 | 永享 | ★ | 1555 | 4 | 弘治 | ★ | 1711 | 6 | 正徳 | 1861 | 4 | 文久 | ||

| 南北 | 1338 | 5 | 暦応 | ☆ | 1441 | 4 | 嘉吉 | 1558 | 13 | 永禄 | ★ | 1716 | 21 | 享保 | 1864 | 2 | 元治 | ||

| 1342 | 4 | 康永 | 1444 | 6 | 文安 | 1570 | 4 | 元亀 | 1736 | 6 | 元文 | 1865 | 4 | 慶応 | |||||

| 1345 | 6 | 貞和 | 1449 | 4 | 宝徳 | 安土 | 1573 | 20 | 天正 | 1741 | 4 | 寛保 | 明治 | 1868 | 45 | 明治 | |||

| 元号左は明治より逆番、元年と元年の西暦、 赤文字は歴史記述記録年次、青文字は福澤家の歴史(家系図) | |||||||||||||||||||

| 現在の家系図での先祖は、「承応3年」(1654)である。時は「江戸時代」、第4代征夷大将軍徳川家家綱公の就任に伴う元号変更「承応」(じょうおう)の3年目である。「戦国時代」(応仁-元亀、1469-1573)の104年を終え、「安土桃山時代」(天正-文禄-慶長、1593-1615)22年間を過ぎ江戸時代に入って61年也。 歴史に残る「塩田福沢氏」の最後は「天正年間」(1573-1586)である。タイムスリップの目標を「天正」と置くならば「1654-1615=39」、現時点の家系図の「祖の父親世代」・・・・先ずは「一代の遡り」となる。 |

|||||||||||||||||||

| 昨年(2022)の4月8日、大動脈乖離を発症し救急車からドクターヘリと厚生連佐久医療センターに連携搬送、6時間を越える大手術を経て3週間の入院、49回目の結婚記念日の前日、4月28日に退院、大手術時の脳梗塞で左下1/4の視野欠損、普通に生活できる状態で満1年を迎えた。そこで、「我がルーツ」を極めたいとの気持ちが高まり今回の旅(タイムスリップ)を計画した。 さあ、旅に出よう。「旧家屋の写真」と「繰出位牌」を見に・・・・「旅マップ」持参で実家に向かう。 →Web閲覧時;地色(繰出位牌閲覧以降) 薄青地 家系図範囲 黄地 繰出位牌範囲 白地 新たに見付けた先代の存命仮定期間(享年50で仮定)、旅マップは繰出位牌調査結果を後日記入した。 |

|||||||||||||||||||

| - 1 - | |||||||||||||||||||

| 期待が膨らむ「繰出位牌」(過去帳)閲覧 |

| 実家の仏壇に「過去帳」(薄板に毛筆書)がある。明治元年から承応元年まで216年、父から先祖まで11代平均1代19.6年(兄弟同列が1代有)、繰出位牌1ケースに10枚ぐらいかな・・・・そんな目分量で仏壇を覗く。 |

| 「塩田城」(上田市前山)276年の歴史 |

| 塩田城は、建治3年(1277)に鎌倉幕府の要職である連署を務めた北条義政が信濃国塩田荘に館を構えたことに始まる。塩田流北条氏は、鎌倉時代の北条氏の分流であり、北条重時を祖とする極楽寺流の一支流で、重時の五男・北条義政を祖とし、義政が居住した信濃国塩田荘は「信州の鎌倉」と呼ばれ中世文化が開かれた。 【鎌倉時代】・・・・塩田北条氏 北条国時、北条俊時と3代に渡って塩田北条氏の居城となる。元弘3年(1333)に鎌倉が新田義貞を中心とする反幕府勢に攻められた際に、塩田北条氏も鎌倉に上り、幕府方として戦うが敗れ、一族とともに滅亡した。 【室町時代】・・・・坂木村上氏(坂城町、当時は坂木、時代に合せ使い分ける) 南北朝、室町時代を通して村上氏の支配となる。 【戦国時代】・・・・坂木村上氏(塩田福沢氏)の終焉 武田信玄の信濃侵攻、長きに渡る激しい攻防、遂に武田氏の手に落ちるが、上杉謙信の助力を得た村上義清がこれを奪還し居城とする。しかし、数ヶ月後には武田氏に包囲され自落。 |

| 天文22年(1553)に行われた第一次川中島の戦いの際には武田勢の本陣となった。以降、武田信玄と上杉謙信の川中島合戦において、武田氏方の重要な出動拠点となった。武田氏滅亡後、この地域は真田氏の支配となるが、天正11年(1583)、上田城の完成により塩田城は廃城となった。 |

| 「塩田福沢氏」百数十年の歴史 |

| 諏訪御符禮之古書(信濃史料)には 文安05年(1448)、諏訪社上社御射山祭 福澤入道像(阿)何・・・・頭役 享徳03年(1454)、諏訪社上社御射山祭 福澤入道儀(像阿)何・・頭役 長禄03年(1459)、諏訪社上社御射山祭 福澤入道沙弥像阿・・・・・・左頭 寛正06年(1465)、諏訪社上社御射山祭 福澤入道沙彌像阿・・・・・・左頭 14年間で2人の名が |

| 応仁03年(1469)、諏訪社上社御射山祭 福澤左馬助信胤・・・・・・・・左頭(代、四郎) 文明11年(1479)、諏訪社上社御射山祭 福澤五郎清胤・・・・・・・・・・左頭 文明16年(1484)、諏訪社上社御射山祭 福澤入道沙弥頭賢・・・・・・左頭 長享03年(1489)、諏訪社上社御射山祭 福澤左館助政胤・・・・・・・・右頭 20年間で5人の名が |

| とあり、福沢氏が塩田庄を代々相伝していることが知られる。 頭役銭50貫から70貫の「御符礼銭」は伊賀良庄(飯田市)の小笠原に次ぐ高で、岩村田大井氏・佐久矢島氏・井上郷井上氏・須田郷須田氏・長沼島津氏・坂木村上氏・船山屋代氏と並ぶ。福沢氏の所領は塩田庄内12郷に及んでいたと見られる。 「頭役」とは、中世の祭礼で田楽や流鏑馬などの神事芸能の費用を負担する役割・その人である。すなわち「頭役銭」はその金額である。当時は銅銭で、1貫=1,000枚、当時の商人は数える手間を省くため銅銭1,000枚を一塊とし、真ん中の穴に紐を通し頭とお尻を結んで「1貫」と数えるようにした。「貫」とは「つらぬく」という意で、元々は銅銭1,000枚を貫いた紐のことを「貫」と言った。現在の貨幣価値への換算は難しいものの、「お米の価値」を用いることが多い。戦国時代の米1石の値段は500文ほど、1貫は1,000文なので米2石ということになる。当時の成人男性の2年分の米代に匹敵する。現在のお米10kg=4,000円で計算すると、米1貫は約120,000円と試算される。50貫から70貫は、600~840万円に相当する。 諏訪社上社「御射山祭」について、ネット検索するも、短文での説明が出来なく割愛する。 |

| - 2 - |

| 「村上義清と福沢氏」の歴史 |

| 村上氏は、平安時代の末ごろから千曲川左岸の村上郷を本拠地にしていた清和源氏の一族である。 文亀元年 (1501)、村上義清、顕国の子として葛尾城に生まれる 永正17年(1520)、村上義清、家督を相続し葛尾城の当主になる 天文13年(1544)、小県郡福沢顕昌(修理亮の名を持つ)、伊勢大神宮に同郡奈良本等の地を寄進す 天文23年(1554)、小県郡福沢昌景、紀伊高野山蓮華定院に戦乱により賛銭弁済の遅怠せるを弁疏す 元亀04年(1573)、村上義清、越後「根知城」にて病死(享年73) |

| 塩田庄は、文安5年(1448)、村上氏の代官福沢入道像阿が諏訪大社上社の重要祭事の頭役を務めるなどして、戦国時代の天文年間(1550前後)まで福沢氏が塩田荘を支配していた。当時、鎌倉時代の所領相続が庶子を含む分割伝領から嫡子惣領の一括相続となり、本拠地以外は代官支配へ移行し、それが福沢氏の塩田入りの時代背景であった。 その福沢氏、上室賀から室賀峠を越え更科郷へ下ると福沢氏の館址に出る。塩田城跡から徒歩でルートを引くと「半過岩鼻」経由で14.1kmなるも、「舞田峠・室賀峠」経由だと18.9kmと4割増、塩田庄の舞田峠口に実家がある。塩田⇔坂城、密かに往来するには遠回りでも後者が格段に良い。→Google Map |

| 「塩田城跡」 長野県上田市前山 | |

|

|

| 独鈷山(1266m)の北麓、塩田平を見渡す弘法山(842m)に塩田城跡が残る。左画像手前の駐車場(564m)から城跡遺構の中を山頂に向かい25分程登ると、右画像の「北条国時の墓」がある。 | |

| 「坂木福沢氏」への定説 |

| 塩田地方は、鎌倉幕府が滅亡するとともに北条氏にかわって村上氏の勢力下におかれた。村上氏はいまの坂城町を本拠とした豪族であるが、塩田地方の支配権を握ると、重臣福沢氏を代官(城代)として塩田城を前進基地とした。 坂城町網掛に「福泉寺」という曹洞宗のお寺があり、天正年間(1573-1586)に福沢薩摩守政隆(戒名 福泉院殿佛光法隆大禅定門)が天台宗福泉寺を開き、寛永七年(1630)に室賀前松寺二世住職玄国了頓和尚が隠居し当寺に入り曹洞宗に改めたという。「小県郡福沢昌景」(1554)から19年後、続柄は不詳。 |

| 「坂木福沢氏館跡」 | |

|

|

| 坂城町網掛(びんぐしの里公園付近)に、「福沢氏の館」があったと言うも遺構はなく、地名等(福沢川、福沢橋)が残るのみ、小高い丘陵を挟み「福泉寺」(福沢薩摩守政隆創建の寺)がある。 | |

| - 3 - | |

| 江戸時代からの福澤家の家屋(取壊直前;昭和42年(1967) |

|

|

|

|

| ○○橋西詰から〇〇川に沿って南へ、門までの「蹴出し」は70m余りと奥まった造りになっている。蓮池の反対側は果樹園だったが、「下屋敷」と呼んでいたので古くは屋敷があったかも知れない。 | |

| - 4 - | |

|

|

|

|

| 母家の西2/3が写っている。上画像の右奥は蔵で、並び手前は離れの奥座敷で母家と渡り廊下でつながっている。右下の屋根は門である。門の土台部は石垣になっていて、門の右下は古の馬屋跡である。右上は土蔵であり養蚕具が入っていた。中央の暗部は裏庭になっている。懐かしい想い出が込み上げてきた。新館の「やがため披露」は昭和43年2月12日(1968)に行われた。私が家を出て2年後になる。 |

| 福澤家の墓地・家紋・繰出位牌 | ||

|

|

|

|

|

|

| - 5 - | ||

| 繰出位牌・菩提寺 |

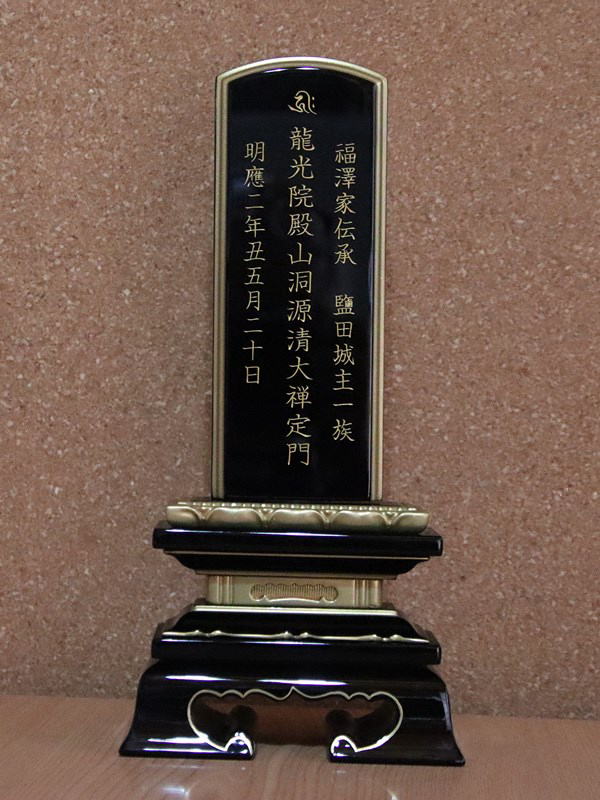

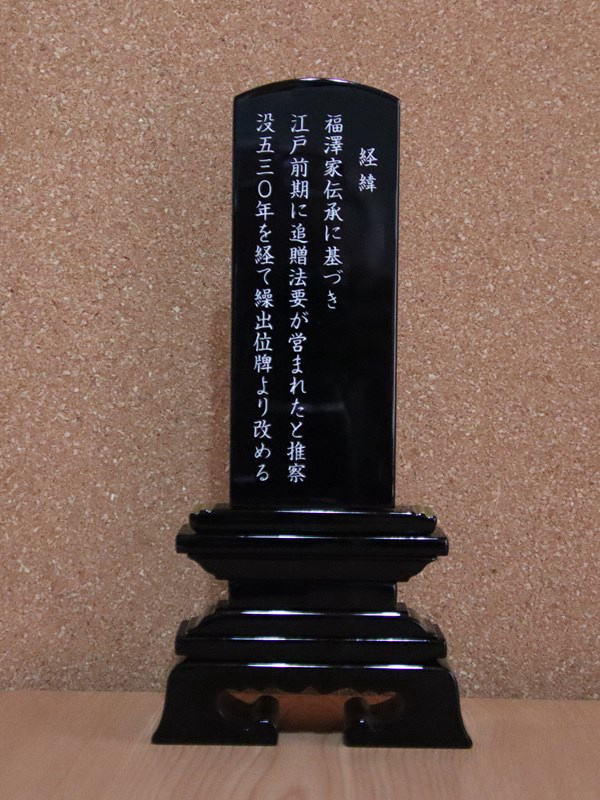

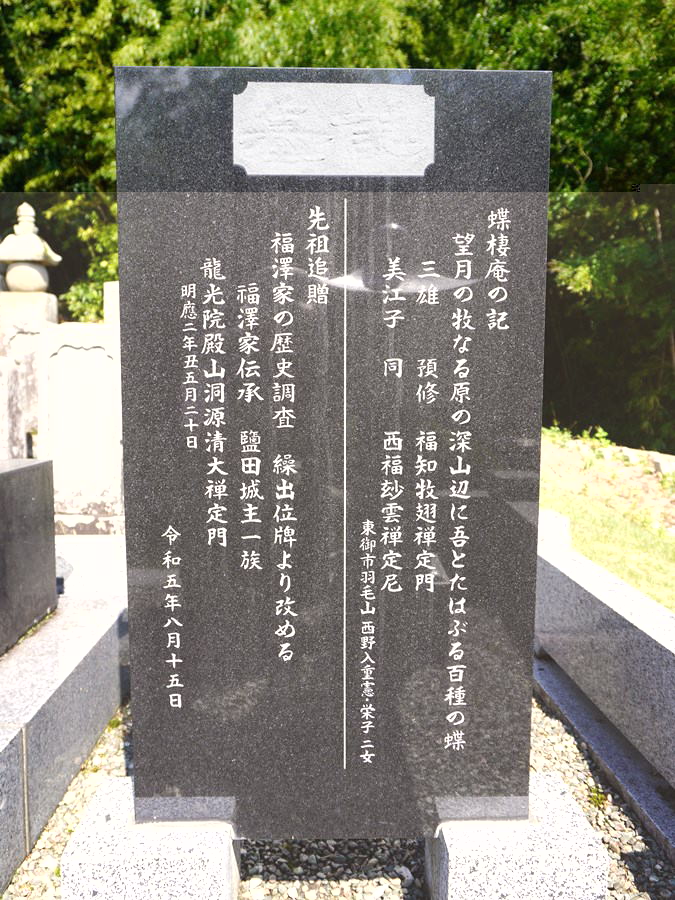

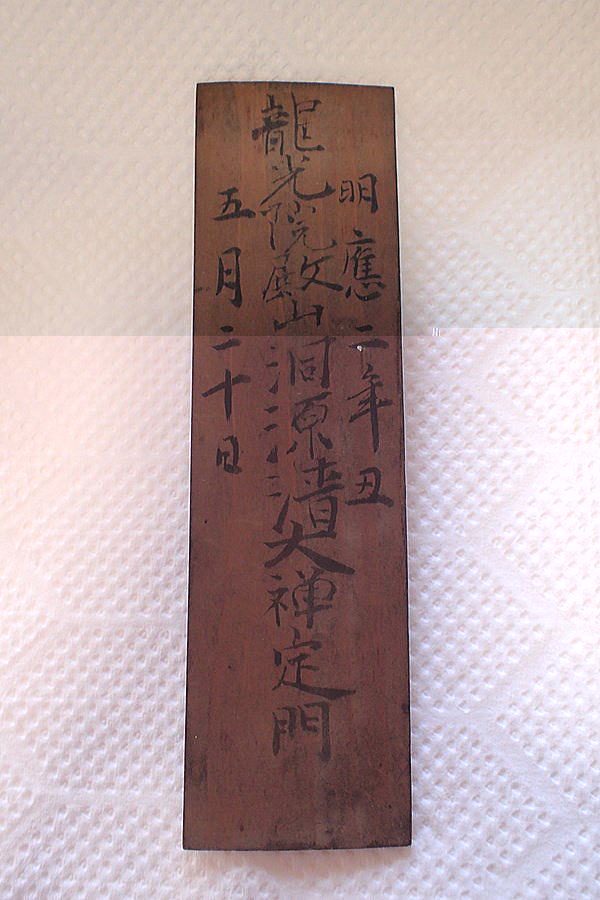

| ①繰出位牌(回出位牌、本位牌のひとつ)に貴重な記録が 家系図の祖は、福澤何某(承応3年/1654)、その妻(貞享3年)である。目標の「天文23年(1554)小県郡福沢昌景」まで、100年線引きが伸びればと儚い期待で繰出位牌を開く。繰出位牌は薄板に毛筆書、位牌箱仕様のケースに入っているとの記憶。1ケースと記憶していたが3ケースもあり、何と両面使いと予想外、古いものなので判読不能は想定内。そこから思いがけない先祖、何と「天文」の後「弘治3年」(1557)が1枚、「天文20年」(1551)が1枚、「天文」より5代先の「明應2年」(1493)が1枚確認できた。俗名は不詳。 龍光院殿山洞源清大禅定門 明應二年五月二十日;「龍光」「院殿」「清」「大禅定門」「明應」に釘づけ。 ②現在の菩提寺は「○○院」 「○○院」は明治以降の菩提寺。廃仏毀釈で旧菩提寺は廃寺になったので古い記録はないという。下之郷に由緒ある「生島足島神社」がある。別当である「長福寺」(康保2年創建と古い)と「神宮寺」(明治の廃仏毀釈で廃寺)の2寺。実家の菩提寺は、廃寺になった「神宮寺」であったとのこと。 |

| 繰出位牌より探し出した三枚の位牌 | |||

| 明應2年(1493) | 天文20年(1551) | 弘治3年(1557) | |

|

|

|

左端は最も古く先祖より161年前、「明應2年5月20日 龍光院殿山洞源清大禅定門」。中央は、「天文20年4月4日 清光院壽覺妙相大姉」。右端は、「弘治3年6月5日 光現院覺忠誓本居士」。享年に6年の差、夫婦かと思われる。 |

| 家系図で、先祖先代は福澤何某(承応3年/1654)であった。判読不能の中から貴重な3枚を見付け出すことが出来た。一気に161年も遡ることが出来るとは信じがたいことである。 | |||

| 「龍光院殿山洞源清大禅定門」、明應2年 (1493)。これより26年遡ると「応仁元年」で「戦国時代」が始まった最初の元号である。享年記録はなく存命を知るすべはない。仮に享年50才としてみよう。1443年(嘉吉3)、室町時代のど真ん中、かつ「塩田福沢氏」の時代に合致する。 |

| 塩田城自落後の福沢氏の去就 | ||

| 武田軍に再度敗れた村上義清は再び越後へ逃れ、上杉謙信より領地を与えられ家臣となった。越後へ随行した村上氏家臣の名簿には福沢氏の名前は記載されていない。 「保元の乱」(1156)・「平治の乱」(1160)に参戦して敗れた信濃村上氏一族の村上定国は、平家の追っ手を逃れ昔の縁を頼って伊予へ逃れた。そこで伊予村上氏が生まれ、能島、因島、来島の伊予3島で水軍を形成して強大な勢力を保持していた。伊予村上氏は本家信濃村上氏とは親密な関係にあり、年中行事を本家へ報告し、お伺いを立てた記録が残っていると伝えられる。福沢氏はこの縁を頼って伊予(愛媛県)へ落ち延びる道を選び、村上水軍の頭領能島村上武吉に助けを求めた。村上武吉は快く本家の縁者を受け入れ、豊前中津藩(大分県中津市)奥平家(未詳)への仕官を仲介した。 塩田城が自落した頃、塩田福沢氏は福沢昌景だが他にも居たはず。福沢氏の中で「坂木の福沢の里」や「塩田の庄」で身を潜め生き延びても不思議でない。今一度振り返ってみよう。塩田城自落は天文22年(1553)、福沢氏の名が残るのは、福沢顕昌は天文13年(1544)、福沢昌景は天文23年(1554)、福沢薩摩守政隆は天文年間(1532-1555)。一方、福澤家では、龍光院殿山洞源清大禅定門(福澤家)は明應2年(1493)、清光院壽覺妙相大姉は天文20年(1551)、光現院覺忠誓本居士は弘治3年(1557)、少し飛んで成圓院願誉宗本居士は寛永4年(1627)である。 |

| - 6 - |

| 取り壊された「実家」(古い家屋)から歴史的背景を考察したい | ||

| 元和08年 | 1622 | 上田藩主、真田信之松代へ移封。上田へは小諸より仙石忠正入部。 大湯玄斉湯の名があり、お茶屋敷があって領主湯治の旅舎として利用された。 |

| 宝永03年 | 1706 | 上田藩主、仙石政明但馬出石(兵庫県)に移封松平忠周出石より上田へ。 宝永指出帳できる(松平氏が上田領全村に命じ一足の形式で作らせた各村の村勢要覧) ・湯五ヶ所 大湯、大師湯、長命湯、石湯、こが湯旅舎院内四軒大湯十六軒 ・お茶屋(上田藩主の保養所)一軒 ・御用所一軒 |

| 江戸時代は上田城のお姫様などが別所温泉へ入湯に行く際の御休憩所として使われていた。その時代の家屋に私自身も暮らしていた。父から聞いた記憶が残る。 | ||