| 「更科紀行」の旅 貞享五年・元禄元年8月(1688) |

| 貞享5年8月(1688)、松尾芭蕉は「笈の小文」の旅の帰路、門人越智越人を伴い中仙道を通って更科姨捨山の月を見、善光寺詣でをしてから江戸に戻った。芭蕉には何か考えるところがあったらしい。笈の小文の旅は快適すぎた。芭蕉庵に隠れ棲んだのは世俗を避けたからではなかったか。笈の小文の旅では行く先々で歓待を受けた。それに甘んじていた自分は反体制・反世俗の理念と矛盾的ではなかったか、・・・・と。その反省が木曽路へ向かわせたのだという。そして「更科紀行」は「奥の細道」の前奏曲でもあった。 |

| 俤や姥一人にく月の友 | 十六夜もまだ更級の郡かな | ひょろひょろと猶露けしや女郎花 |

|

|

|

| 長楽寺;長野県千曲市 | 十六夜観月殿;長野県坂城町 | 麻績宿花屋跡;長野県麻績村 |

| 身にしみて大根からし秋の風 | 越智越人随行塚 | 吹き飛ばす石は浅間の野分哉 |

|

|

|

| 西念寺;長野県坂城町 | 長楽寺;長野県千曲市 | 浅間神社;長野県軽井沢町 |

| 越智越人随行塚;「霧晴れて桟橋は目もふさがれず」「更科や三夜さの月見雲もなし」 | ||

| - 1 - | ||

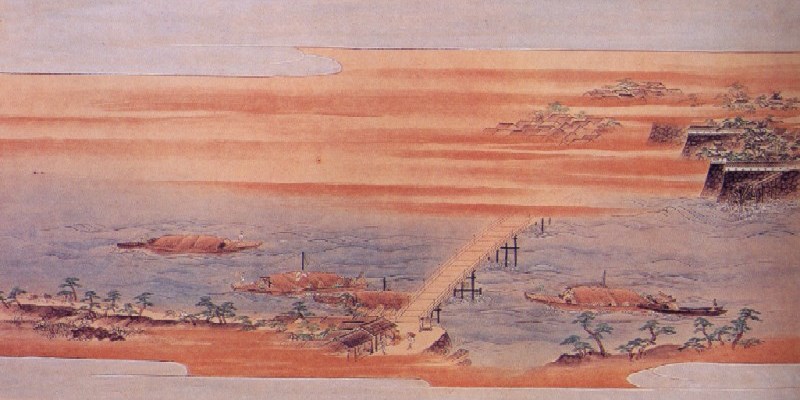

| 「更科紀行」の全句 | 画;田毎の月「芭蕉翁絵詞伝」(義仲寺蔵) |

| あの中に蒔絵書きたし宿の月 桟橋や命をからむ蔦葛 桟橋や先づ思い出づ駒迎へ 霧晴れて桟橋は目もふさがれず 越人 俤や姥ひとり泣く月の友 十六夜もまだ更科の郡かな 更科や三夜さの月見雲もなし 越人 ひよろひよろと尚露けしや女郎花 身にしみて大根からし秋の風 木曽の橡浮世の人の土産かな 送られつ別れつ果ては木曽の秋 月影や四門四宗もただ一つ 吹き飛ばす石は浅間の野分かな |

|

| 未撮影句碑の所在地 | ||

| あの中に蒔絵書きたし宿の月 関洞戸市場 岐阜県関市洞戸市場351 桟橋や命をからむ蔦葛 津島神社 長野県木曽町福島6015-3 木曾の棧 長野県上松町上条1350-3 桟橋や先づ思い出づ駒迎へ 句碑なし 木曽の橡浮世の人の土産かな 丸山公園 長野県木祖村藪原鳥居峠 |

送られつ別れつ果ては木曽の秋 木曽漆器館前 塩尻市木曽平沢1451-138 更級紀行首途之地 岐阜県各務原市鵜沼西町1-13 月影や四門四宗もただ一つ 善光寺大本願仁王門前付近 長野市元善町467 健御名方富命彦神別神社 長野市長野3本城東2411 堂往生寺 長野市西長野往生地1334 常福寺 長和町大門入大門2663 |

|

| 「奥の細道」の旅 元禄二年(1689) |

| この年3月、いよいよ蝦夷や越の地へ歌枕を訪ねて「奥の細道」の旅に出かける。東海道や中山道のように道は開けてはいない。今までのように行くところに門下が待ち受けていることもない。その理由でこそ「奥の細道」を選んだのだ。残念ながらここでは滋賀県の出番がない。「奥の細道」は9月大垣で終わるが、そこで招かれた大垣藩士高岡三郎(俳号斜嶺)亭の戸を開けると、西方に孤立した伊吹山の姿があった。花も雪にもよらず秋の月さえも不要なほど、毅然とした孤山の徳を芭蕉に感じさせたのだった。 戸を開けば西に山有、いぶきとてふ。花にもよらず、雪にもよらず、只これ弧山の徳あり 584 そのままよ月たのまじ伊吹山(真蹟詠草) |

|

其まゝよ月もたのまじ息吹山 「奥の細道」(大垣)元禄2年8月下旬、「大垣」の「高岡三郎亭」(大垣藩士)に招かれての挨拶吟。伊吹山は辺りを圧して屹立している。この山には秋の月も不要なほど毅然とした姿がある。 旧竹島本陣跡;岐阜県大垣市 |

|||

| この地に相応しい “意図に添ふ我らが建てる翁の句” あれやこれやと日夜の議論 今思へばいとおかし | ||||

| - 2 - | ||||

| 「近江湖南」に過す 元禄三年(1690) |

| 6ヶ月に及ぶ奥羽・北陸の長旅を終えた芭蕉は故郷伊賀上野に帰ったのであるが、元旦はぜひ近江で迎えたいと、1689年の暮れには膳所にある義仲寺の草庵にやってきた。結局元禄四年(1691)の晩秋に江戸に発つまで2年近く、湖南地方に居座ることになってしまった。 この期間を、芭蕉が「わび」「軽み」「新しみ」を追求していった充実期とみることができる。その場所として近江の地を選んだのは、風雅を解する人々と美しい鳰の海の景観を、芭蕉はこよなく愛していたからであろう。 |

| 1689年も暮れようとするころ、芭蕉は智月という俳諧をたしなむ老尼を訪ねた。智月尼はあとにでてくる蕉門の一人乙州の母で、芭蕉の身辺をいろいろと面倒をみていた。智月から、己音の少将という歌人がこの近くに隠棲していたという話しを聞いて、 知月といふ老尼のすみかを尋て 612 少将の尼の話や志賀の雪(奉納集) と詠んでいる。この頃膳所にて詠んだ句にはなんとなく年の瀬の生活のにおいがする。 |

|

明智が妻の話(元禄2年9月) 将軍明智が貧のむかし、連歌会いとなみかねて、侘びはべれば、その妻ひそかに髪を切りて、会の料に供ふ。明智いみじくあはれがりて、「いで君、五十日のうちに輿にものせん」と言ひて、やがて言ひけむやうになりぬとぞ。 |

|

| 伊勢の国又幻が宅へとどめられ侍る比、その妻、男の心にひとしく、もの毎にまめやかに見えければ、旅の心を安くし侍りぬ。彼の日向守の妻、髪を切りて席をまうけられし心ばせ、今更申し出でて、 594 月さびよ明智が妻の咄せむ |

||

| 609 これや世の煤に染まらぬ古合子(勧進牒) 一見古ぼけてはいるが、誠意に包まれたこの古合子こそ、世塵に穢れぬ好もしいものなのだ。 613 何にこの師走の市にゆく烏(花摘) 611 霰せば網代の氷魚を煮て出さん(花摘) 氷魚は鮎の稚魚のことで氷のように透き通ってみえる。瀬田川の急流に網代を仕掛けて捕った。味は美味で平安朝のころは御所に献上されたという。 |

|

少将の尼の話や志賀の雪 元禄2年12月。大津志賀の里。智月が隠棲している住いを訪ねて詠んだとされている。ちなみにこの志賀の里は、「少将の尼」が晩年に隠棲したとされている。 智月尼を雪降り積もった志賀の里に訪ねたところ、昔「おのが音につらき別れはありとだに思ひも知らで鶏や鳴くらむ」(新勅撰集十三)という歌を詠んだ少将の尼がこの付近に隠棲していたと話してくれた。少将の尼は、藤原信実の女、後堀河天皇の中宮に仕えた鎌倉時代の歌人。上記の歌で一躍有名歌人となった。 |

| これや世の煤に染まらぬ古合子 元禄2年12月、膳所にて詠む。路通の編纂による「俳諧勧進牒」には、次ぎのような前詞がついている。 「筑紫のかたにまかりし比、頭陀に入れし五器一具、難波津の旅亭に捨てしを破らず、七年の後、湖上の粟津迄送りければ、是をさへ過ぎしかたをおもひ出だして哀なりしままに、翁へ此の事物語し侍りければ」 ここに「五器」は御器、蓋付きのお椀のような器のこと。合子・盒子ともいう。 |

| - 3 - |

| 路通が筑紫に行くというので大坂に頭陀袋に食器を入れて預けておいたところ、後にその旅館の主人から粟津迄それを届けてくれた、という話を芭蕉に話したところ、芭蕉がこの句を詠んだというのである。この種の親切は、この時代にあっても稀有なことであったのであり、それだけに「有り難い」話だったのである。 |

|

何にこの師走の市にゆく烏 元禄2年の暮の作。膳所辺りで詠んだ句。からすが師走で賑わっている街中に行こうとしている。このカラス何のために人ごみめがけて出かけていくのだろうか。 治田公園;長野県千曲市 |

|||

|

霰せば網代の氷魚を煮て出さん 元禄2年12月。この年、「奥の細道」から膳所で越年した。霰が降ってきたなら、網代にかかった氷魚を料理して出しますよ。草庵に人が訪れてくれた喜びに弾む句。海に下っていく稚魚たちが網代に捕らえられ、それを醤油で煮付けて食したのである。 南郷水産センター;滋賀県大津市 |

|||

| 翌1690年(元禄3年)、芭蕉は元旦を琵琶湖のほとりでくつろぐ。元旦の作に、都の春の風景を詠んだ句がある。風景といっても薦(こも)を着た都の乞食であった。西行のことを思っている。 元禄三元旦 みやこちかきあたりにとしをむかへて 614 薦を着て誰人ゐます花のはる(真蹟草稿)。 |

||||

|

薦を着て誰人ゐます花のはる(真蹟草稿) 元禄3年元日、膳所での歳旦句。芭蕉47歳。「奥の細道」を昨秋に終え、この年の四月からは「幻住庵」に居住、この一年後「嵯峨日記」の執筆に入る時期。「軽み」発見の時期にあたり、芭蕉の俳諧の最後のステージへと完成して行く時期の始まりにあたる。「荷兮宛真蹟書簡」に、「撰集抄の昔を思い出して」と作句の動機が述べられている。 大隆寺;岐阜県高山市 |

|||

|

芭蕉の門人にちょっと変わった男がいた。大津、三井寺生まれの「路通」という放浪僻のある乞食坊主である。古典に精通して教養はあるのに素行が悪くて芭蕉を怒らせることがあった。芭蕉もいささかもてあまして、「しっかり勉強してこい」と、陸奥への旅に追い出すことにした。 615 草枕まことの華見しても来よ 3日には伊賀上野に帰り、三月再び義仲寺の草庵に戻ってくる。伊賀から膳所に来る道すがら、雉子を詠んだ句がみえる。蛇をからませるとは生々しい。808谷27曲がりといわれた鈴鹿峠あたりのことか。 629 蛇食ふと聞けばおそろし雉子の声 膳所に行く人に贈ったとして次の句があるが、誰なのかはわかっていない。 616 かわうその祭見て来よ瀬田の奥 獺は魚を捕獲してもすぐには食べないで、巣の上や川岸に並べて楽しむといわれており、これを獺の祭とよんでいる。「カイツブリ」といい「カワウソ」といい、どちらも愛嬌のある動物だ。 630 四方より花吹き入れて鳰の波 この句は膳所の医師で芭蕉門人の一人、浜田珍夕の住居「洒楽堂」に招かれたときの吟である。この家を賞した「洒楽堂の記」には湖南のエキスが詰め込まれている。 |

| -4 - |

| おものの浦は、瀬田・唐崎を左右の袖のごとくし、湖をいだきて三上山に向ふ。湖は琵琶の 形に似たれば、松のひびき波をしらぶ。比叡の山・比良の高根をななめに見て、音羽・石山を肩のあたりになむ置けり。長等の花を髪にかざして、鏡山は月を粧ふ。おものの浦はもと膳所城が琵琶湖に突き出して立っていた浜。三上山は野洲に位置する近江富士。長等山は三井寺の裏山で桜の名所、鏡山は月の名所である。春の近江のあでやかな風景が目に浮かぶ。完璧なセッティングに囲まれた洒楽堂の主、珍夕の風流を称えたものである。 なぜか湖西の白髪神社の境内にも1字違いの句碑がある。 630 四方より花吹き入れて鳰の湖 |

|

蛇食ふと聞けばおそろし雉子の声 元禄3年。其角の句集「花摘」に、「うつくしき顔掻く雉子のけ爪かな」と申したれば、としてこの句が掲出される。其角を受けての句であることが分かる。「芭蕉翁全伝」によれば、この句は伊賀から膳所にいく途中で半残に宛てた書簡中の句だというが、その書簡は見当たらない。 西山小学校跡;三重県上野市 |

|||

|

獺の祭見て来よ瀬田の奥 元禄3年1月。獺は魚を捕獲してもすぐには食べなく巣上や川岸に並べ楽しんでいる。これを「獺の祭、獺祭」という。転じ、ものを調べる時に参考文献を並べることを獺祭という。あなたは膳所へ行くとか、ぜひ瀬田川の奥へ行ってご覧なさい。今頃は獺祭をやっています。 天神川橋脇;滋賀県大津市 |

|||

|

四方より花吹き入れて鳰の波 この頃、芭蕉は膳所に滞在している。浜田珍夕は医師で芭蕉門人の一人。珍夕に招かれた時の挨拶吟。珍夕は、芭蕉の軽みを理解し、自らの作風も軽みを体得していたとされている。「四方より花咲き入れて鳰の海」は別作。「鳩の海」は琵琶湖の別称。 御殿浜(琵琶湖中央病院付近);滋賀県大津市 |

|||

|

四方より花吹き入れて鳰の海 「鳩(にほ)の波」→「鳩(にほ)の海」(卯辰集)。「鳩の海」とは琵琶湖の別称。「泊船」は、「酒落堂の記略之」と前書し「湖の海」と書く。 白髭神社;滋賀県大津市 |

|||

| なお、酒落堂の跡といわれる尼寺、戒林庵の境内にも芭蕉句碑がある。 618 木のもとに汁も膾も桜かな もとは3月2日伊賀上野での花見の句だが、芭蕉はこの句が気に入って、再び酒落堂をおとずれた時、珍夕、曲水とで作った歌仙(36句)の発句に使っている。 631行く春を近江の人と惜しみける 酒落堂に逗留時、芭蕉は唐崎を訪れ船遊びを楽しんだ。春の近江の野は一面菜の花の絨毯で敷きつめられて美しい。船を浮かべて、仲間で春の景観の国自慢でもしあったのであろう。この句が近江で詠まれたから「近江の人」になったのは自然であるとして、場所に拘わらず一般的に、「行く春を惜しむ」にはどの国や人々がもっとも好ましいかと聞かれたとき、芭蕉も司馬遼太郎も「近江にかぎる」といった、とか。 |

| -5 - |

|

芭蕉は4月1日に石山寺に参詣して源氏の間を見た。私が見た、宙を見つめて正座する小柄な紫式部の人形を、芭蕉もみたものか、どうか。句自体は清少納言を引用している。私には直感的に紫で式部を掛けたとみたが素人の深読みか。 635 曙はまだ紫にほととぎす 春は曙。やうやう白くなりゆく山ぎは少しあかりて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。 なお、酒落堂の跡といわれる尼寺、戒林庵の境内にも芭蕉句碑がある。 618 木のもとに汁も膾も桜かな もとは3月2日伊賀上野での花見の句だが、芭蕉はこの句が気に入って、再び酒落堂をおとずれた時、珍夕、曲水とで作った歌仙(36句)の発句に使っている。 631行く春を近江の人と惜しみける 酒落堂に逗留時、芭蕉は唐崎を訪れ船遊びを楽しんだ。春の近江の野は一面菜の花の絨毯で敷きつめられて美しい。船を浮かべて、仲間で春の景観の国自慢でもしあったのであろう。 この句が近江で詠まれたから「近江の人」になったのは自然であるとして、場所に拘わらず一般的に、「行く春を惜しむ」にはどの国や人々がもっとも好ましいかと聞かれたとき、芭蕉も司馬遼太郎も「近江にかぎる」といった、とか。 芭蕉は4月1日に石山寺に参詣して源氏の間を見た。私が見た、宙を見つめて正座する小柄な紫式部の人形を、芭蕉もみたものか、どうか。句自体は清少納言を引用している。私には直感的に紫で式部を掛けたとみたが素人の深読みか。 635 曙はまだ紫にほととぎす 春は曙。やうやう白くなりゆく山ぎは少しあかりて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。 |

|

木のもとに汁も膳も桜かな 元禄3年3月2日。伊賀上野風麦亭で開いた花見の歌仙での発句。土芳の俳諧論書、三冊子に軽みを発見した句とする記述がある。(以下に記載) 戒淋庵;滋賀県大津市 |

|||

|

行く春を近江の人と惜しみける 元禄3年3月作。琵琶湖のある近江の国の春の美しさを近江の人たちと過ごし、行く春を近江の人たちと惜しんだのである。芭蕉にとっても、近江の人たちにとっても充実した春だったのである。 義仲寺;滋賀県大津市 |

|||

|

曙はまだ紫にほととぎす 元禄3年4月1日。石山寺で紫式部が「源氏物語」を執筆したといわれている「源氏の間」を拝観した。 石山寺;滋賀県大津市 |

|||

| ※注釈;挿入句の前の数字は「芭蕉俳句集」(中村俊定校注岩波文庫)の収録番号である。 | ||||

| -6 - |

| 服部土芳の俳諧論書「三冊子」原文と現代語訳 |

| 師の風雅に万代不易あり、一時の変化あり。この二つにきはまり、その本一つなり。その一といふは風雅の誠なり。 不易を知らざれば、まことに知れるにあらず。不易といふは新古によらず、変化流行にもかかはらず、誠によく立ちたる姿なり。代々の歌人の歌を見るに、代々その変化あり。また、新古にもわたらず、今見るところ昔見しに変はらず、あはれなる歌多し。これまづ不易と心得べし。 また、千変万化するものは、自然の理なり。変化にうつらざれば、風あらたまらず。これに押うつらずといふは、一端の流行に口つき時を得たるばかりにて、その誠を責めざるゆゑなり。責めず心をこらさざる者、誠の変化を知ると計いふことなし。ただ人にあやかりてゆくのみなり。責むる者はその地に足を据ゑがたく、一歩自然に進む理なり。行く末いく千変万化するとも、誠の変化はみな師の俳諧なり。 「かりにも古人のよだれをなむる事なかれ。四時の押しうつるごとくものあらたまる、みなかくのごとし。」とも言へり。師末期の枕に、門人、こののちの風雅を問ふ。 師のいはく、「この道の我にでて百変百化す。しかれどもその境・真・草・行を離れず。その三つの中にいまだ一、二をも尽くさず。」となり。生前をりをりの戯れに、「俳諧いまだ俵口をとかず。」とも言ひ出られしことたびたびなり。 |

| 先生(芭蕉)の俳諧には、永遠に(価値の)変わらない面と、時代によって変化する面とがある。この二つのいずれかに尽きるのであるが、その根本は一つである。その一つというのは俳諧における本質のことである。不易ということを知らなければ、本当に(俳諧を)知っているということにはならない。不易ということは、新しいとか古いとかに関係なく、変化し流行するということにも関わりがなく、(風雅の)本質にしっかりと立脚した(俳諧の)姿のことである。代々の歌人の歌を見ると、時代時代(によって)作風に変化がある。また、(時代の)新しいとか古いとかに関係なく、今見るところは昔の人が見たこと(感じたこと)と変わらず、趣深い歌が多い。これ(=趣深い歌)をまず不易と心得るがよい。また、全てのものがさまざまに移り変わっていくのが自然の法則である。(俳諧も)変化して移り変わらなければ、作風が新たにならない。これ(=俳諧)が変化し移り変わらないということは、一時的な流行に詠みぶりがうまく乗って世にもてはやされているだけであって、その(=風雅)本質を追求しないからである。(風雅の本質を)追求せず、心をそれに集中しない者は、ほんとうの変化を知っているとはいえないのである。ただ人のまねをしてゆくばかりである。(風雅の本質を)追求する者は、今の場所にとどまっていることができず、一歩自然と前進する道理である。 これから先(俳諧が)どんなに変化しても、本当の変化はみな先生の俳諧(につながるもの)である。「かりにも先人のまねをするようなことはあってはならない。四季が移り変わるように全てのものは新たになっていくが、(俳諧が変化していくのも)みなこのようなものである。」とも言った。先生臨終の枕もとで、門人は、先生亡きあとの俳句について尋ねた。先生が言うには、 「この道(蕉風俳諧)が自分に始まってから、多くの変化を重ねてきた。そうではあるけれど、その(変化した)範囲は、(書道における)真・草・行(の範囲)を出ていない。その三つの中でもまだ一、二をも尽くしていない。」ということである。(先生は)生前時々冗談で、「俳諧はまだ米俵の口を解かない(程度のものだ。)」ともおっしゃったことが、たびたびであった。 |

| 蕉風俳諧の美的理念の一つ。日常の身近な題材によって物事の本質に深く迫りながら、表現上はさらりとしてこだわるところのない詩境をいう。芭蕉が晩年になって到達した、悟りに似た境地で、「俳諧七部集」の「炭俵」はこの句風の代表的撰集。「秋深き隣は何をする人ぞ」(笈日記)は軽みを表した代表句。 判り易く簡潔に言えば・・・・芭蕉にとっての「軽み」とは、自然を鑑賞している中で最も豊かなもの、最も心に残る時をあえてさらりと平明に表すこと。であろうか。 |

| -7 - |

| 「幻住庵」 元禄三年4月-7月(1690) |

|

| 幻住庵のある風景 「芭蕉翁絵詞伝」(義仲寺蔵)より |

| 石山寺の奥、国分山中にある近津尾神社の境内に小さな庵が立っていた。8年前まで菅沼曲水の叔父、菅沼定知の草庵であったものが、定知の死後なかばうち捨てられていたものである。名を「幻住庵」という。菅沼曲水は膳所藩の重臣で、近江蕉門の重鎮でもある。芭蕉の湖南地方の滞在を経済的に支えてきた最大のパトロンであった。 4月6日、芭蕉は曲水のすすめに応じてその幻住庵に住んでみることにした。神社の境内には大きな椎木があってうっそうとしている。庵のまわりには蛇が多そうだが、しかたがない。とりあえず落ち着くことにしよう。 637 先ず頼む椎の木も有り夏木立 319 夏草に富貴を飾れ蛇の衣(芭蕉書簡、存疑の部) 320 夏草や我先達ちて蛇狩らん(芭蕉書簡、存疑の部) この時代、瀬田の唐橋付近では梅雨の季節になると蛍見の舟がでて、人々は酒を飲みながら蛍の光が水面に乱舞するのを見て楽しんだ。花見に酒。蛍も酒の肴になることだってある。 今も唐橋の南たもとには数軒の宿の桟敷が出ていて屋形船が手持ちぶさたにつながれている。 640 蛍見や船頭酔うておぼつかな 703 己が火を木々に蛍や花の宿 2年前の1688年(元禄元年)にも芭蕉は瀬田を訪れ、蛍が田毎の月のようだと感激していた。よほど気に入ったとみえる。昔は近江のいたるところに源氏蛍が飛び交っていた。今は探さなければならない。そのなかでも山東、長浜、守山では蛍の保護運動が進められていると聞く。瀬田川流域はどうなのか。熱をもたない光は貴重である。 旧暦の7月といえばもう秋である。幻住庵での句はなんとなくすべてもの寂しい。新暦でいえば8月、夏の終わりである。少年のころ夏休みの後半になるといつもセンチメンタルな気分におちいった。 638 夕にも朝にもつかず瓜の花 647 猪もともに吹かるる野わき分かな 704 我が宿は蚊の小さきを馳走かな 641 やがて死ぬけしきは見えず蝉の声 649 こちら向け我もさびしき秋の暮 645 玉祭り今日も焼場の煙哉 |

| -8 - |

| ここでしばらく落ち着く予定であったが、幻住庵には3ヶ月余り滞在しただけで、7月23日にはそこを出て義仲寺に移ってしまった。余り気に入っていなかったという説もある。その庵は芭蕉の死後、粟津へ移築され、曲水の娘が尼寺を開いて引き継いだ。庵は現存していないが尼寺は粟津幻住庵とよばれている。他方、現在国分山にあるのは平成3年に復元されたもので、平成幻住庵と名づけられたそうだ。 |

|

先ず頼む椎の木も有り夏木立 元禄2年12月。この年、「奥の細道」から膳所で越年した。霰が降ってきたなら、網代にかかった氷魚を料理して出しますよ。草庵に人が訪れてくれた喜びに弾む句。海に下っていく稚魚たちが網代に捕らえられ、それを醤油で煮付けて食したのである。これからどうしようというほどの計画があるわけではない。とりあえず旅路の果てに幻住庵にやってきた。見れば、庵の傍には大きな椎木がある。先ずはこの木の下で心と身体を休めてみようではないか。 幻住庵跡;滋賀県大津市 |

|||

| 洒堂宛書簡(元禄3年4月16日 芭蕉51歳)芭蕉俳句集では存疑の部に収録 国分山の山守と成りかゝり候へば、市中の御案内なつかしく候。御眼病もよく、京より御帰り、珍重に候。常食事等御慎しみ可レ被レ成候。小提灯壱つ・蝋燭、御芳志、月無頃の畔伝ひて候。不レ浅候。芥子の御句、知恵の二字、感動不レ少候。世上之小利には何方も草臥候。予も頃日、 夏草に富貴を飾れ蛇の衣 夏草や我先達ちて蛇狩らん 二句の境、愚意落不レ申儘、外へ御語御無用に候。御登山之砌極可レ申候。庵も賜物、富貴に候。怒誰丈御誘、せつに候。 以上 洒堂丈 卯月十六日 ばせを |

| 幻住庵にて、「夏草や我先達ちて蛇狩らん」と、どちらを採るべきか迷って掲出。幻住庵の周辺は蛇やムカデが沢山出没した。幻住庵のまわりは一面の夏草に被われている。その中には蛇の抜け殻も多く見つかった。ただ雑然と生い茂った夏草の中でなら蛇の抜け殻といえどもずいぶん豪勢なものに見えてくるから不思議だ。 |

| 元禄3年、近江の瀬田の螢見の夜、 螢見や船頭酔うておほつかな 瀬田の唐橋付近では螢見の船が出され、酒を呑みながら螢の光が水面に映るのを観て楽しんだという。瀬田川に映る蛍の光の美しさに比し船頭が船酔いし船が揺れるのは何とも覚束ないことよ。 |

|

己が火を木々に蛍や花の宿 元禄3年夏。「己が光」冒頭句。近江の石山辺りで詠み、茶屋においてきたと伝承。「蛍は、自分の発する光を花として木々に宿す」というのであろうが、倒置法的構成を採ったのが混乱のもとで、芭蕉この時期の句としてはまことにまとまらない作品である。 日輪寺;熊本県山鹿市 |

|||

|

夕にも朝にもつかず瓜の花 元禄3年夏の幻住庵、「真蹟自画賛」とされる。夏の花は、咲く時間が安積昼化夕方かとわりと時間が決まったものが多い。その中でウリの花はのべつ咲いている。 |

|

| -9 - | ||

| 猪のともに吹かるる野分かな(曲水宛書簡) 元禄3年、幻住庵滞在中の作。 「幻住庵の記」によれば、「里の男ども入り来たりて、「猪の稲食ひ荒し兎の豆畑に通ふ」など、わが聞き知らぬ農談、ひすでに山の端にかかれば、夜座静かに月を待ちては影を伴ひ、燈火を取りては罔両に是非をこらす」。とある。これから類推するに、作者は直接嵐に震えている猪を見たのではなく、農民達が来て話す話の中の猪が野分に濡れて震えている哀れな姿を想像しているのであろう。 |

| 我が宿は蚊の小さきを馳走かな 元禄3年(一説に4年説も)、陰士秋之坊を幻住庵に迎えた折の歓迎句。蚊の小さいのだけが取柄の住まいを誇るのは他に余り例が無い。秋之坊を迎えての心からの歓迎の喜びがほとばしる。こういう迎えられ方を私もされてみたい。「軽み」と言われる芭蕉秀句の一つ。 |

|

やがて死ぬけしきは見えず蝉の声 元禄3年夏。幻住庵で秋之坊に示した句。前詞に「無常迅速」とあるとおりこの頃芭蕉は佛頂上人の影響か仏教への傾斜、殊に乞食僧への共感が強い。 西蓮寺(服部土芳の墓);三重県上野市 |

|||

| 洛の桑門雲竹(京都東寺観智院の僧侶、蕉門俳人)自からの像にやあらむ、あなたの方に顔ふり向けたる法師を画きて、是に賛せよと申されければ、君は六十年余り、予は既に五十年に近し。ともに夢中にして、夢のかたちを顕す。是に加ふるに又寝言を以てす。 こちら向け我もさびしき秋の暮 芭蕉 この、画に向かって呼びかけるところに俳諧がある。侘びしさとともに不思議なゆとりが漂ってくる。 |

| 元禄3年7月15日。大津の義仲寺での作と思われる。盂蘭盆の今日は、先祖の霊を祭る魂祭であるが、その今日も新しい仏が誕生したと見えて焼き場に煙が立っている。 玉祭り今日も焼場の煙哉 兼好法師の「徒然草」第7段、「あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。・・・・そのほど過ぎぬれば、かたちを恥づる心もなく、人に出で交らはん事を思ひ、夕べの陽に子孫を愛して、さかゆく末を見んまでの命をあらまし、ひたすら世を貪る心のみ深く、もののあはれも知らずなりゆくなん、あさましき。」 |

| ここでしばらく落ち着く予定であったが、幻住庵には3ヵ月余り滞在しただけで、7月23日にはそこを出て義仲寺に移ってしまった。その庵は芭蕉の死後、幻住庵の建物は曲水により膳所の中庄に移築され、さらに別保に移され俳諧道場となったそうです。粟津へ移築され、曲水の娘が尼寺を開いて引き継いだ。庵は現存していないが尼寺は粟津幻住庵とよばれている。庵が膳所に移築された後の国分山は、訪れる人も少なく、荒廃の一途を辿っていたと思われますが、それでも芭蕉を慕う人の幻住庵詣では絶えることがなかったとみえ、正岡子規や河東碧梧桐、斎藤茂吉などが、訪問の記を残しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 371ほろほろと山吹ちるか瀧の音 617うぐひすの笠落したる椿かな 932ひとり尼わら家すげなし白つつじ 732たふとがる涙やそめてちる紅葉 760うらやましうき世の北の山櫻 946榎の実ちるむくの羽音や朝あらし 841梅が香にのつと日の出る山路かな 857紫陽花や藪を小庭の別座舗 (幻住庵の遊歩道に芭蕉の句碑) |

|||||||

| -10 - | |||||||

| 「義仲寺無名庵」 元禄三年7月-9月(1690) |

| 7月下旬幻住庵を離れ、9月まで膳所義仲寺に滞在した。8月義仲寺での作。47歳になった芭蕉にもめっきり白髪がふえた。 648 白髪抜く枕の下やきりぎりす 8月には義仲寺で近江門人と仲秋の月見の会を開いている。8月15日の月見は欠かさない。 652 名月や座に美しき顔もなし(月見する座に美しき顔もなし) 膳所の伊勢屋主人、水田正秀亭で初めての句会がもたれた。みんな姿勢を正して緊張ぎみである。正秀は、芭蕉の義仲寺での生活を援助し無名庵を建てた。 653 月代や膝に手を置く宵の宿 9月には千那に招かれて2週間ほど堅田、本福寺へでかけている。本福寺の住職、三上千那は近江で最も早く芭蕉の弟子になった人物である。 あいにくそこで風邪を引いてしまった。その夜、北へ向かう雁の群れから外れて湖に落ちていく雁を見た。その雁も病んでいたのであろう。 「堅田の落雁」は近江八景の1つで芭蕉はそのモチーフを自分の病に結び付けた。 657 病雁の夜寒に落ちて旅寝哉 次はいずれも同じく堅田での作である。 659 朝茶飲む僧静かなり菊の花 658 海士の屋は小海老にまじるいとど哉 義仲寺に、茶の湯を好む人の訪問を受けて粟津の浜の菊を摘ませて振舞った。粟津は義仲寺に近い湖岸の地で、近江八景「粟津の青嵐」で知られる。 723 蝶も来て酢を吸ふ菊のなます哉 この時期の義仲寺での作として次がある。 655 稲妻に悟らぬ人の貴さよ 656 草の戸を知れや穂蓼に唐辛子 |

| 白髪抜く枕の下やきりぎりす 元禄3年8月、47歳。之道の参加した半歌仙の発句。作句場所は明らかではないが 「奥の細道」以後滞在した上方で、おそらく膳所の義仲寺と思われる。秋が深まってきた。芭蕉の頭にも人生の秋を象徴するように白髪がめっきり増えてきた。その白髪の抜け毛のついた枕の下にコオロギが鳴いている。 |

| 名月や座に美しき顔もなし 元禄3年8月15日、尚白との両吟歌仙の發句。47歳。「初蝉」(風国編)には、翁義仲寺にいませし時に「名月や児立ち並ぶ堂の縁」とありけれど、此の句意に満たずとて、「名月や海に向かへば七小町」と吟じて、是も尚あらためんとて、「名月や座に美しき顔もなし」といふに、其の夜の句は定まりぬ。これにて翁の風雅にやせられし事を知りて、風雅をはげまん人の教へなるべしと、今爰に出だしぬとある。この通りかと思われる。 |

|

月代や膝に手を置く宵の宿 元禄3年秋。膳所の水田正秀亭。「月代」とは月の出の際、東の空が白んでくる様を言う。今夜は、このメンバーでは初めての句会。みなちょっとした緊張の面持ちで膝に手を合わせて正座して月の出を待っている。 欧州月世塚;福島県川内村 |

|

| -11 - | ||

|

病雁の夜寒に落ちて旅寝哉 元禄3年9月、近江堅田千那の寺本福寺にて47歳。晩秋の一夜、病を得て臥せっていると北へ向かう雁の通過する音が聞こえる。その中で一羽群れから外れて湖に落ちていく落雁がいる。きっと彼は病を得て飛ぶに耐えずに落ちていったのであろう。私もこうして一人病を得て旅寝の長夜を過ごしている。芭蕉秀句の一句。 本福寺;滋賀県大津市 |

|

朝茶飲む僧静かなり菊の花 元禄4年、44歳。元禄3年の可能性もある。「芭蕉盥」では、「堅田祥瑞寺にて」とあるから、堅田で詠んだもの。堅田の祥瑞寺。住職が庭に面して朝茶を飲んでいる。その視線の先には菊の花。実に静寂で匂いやかな世界である。 祥端寺;滋賀県大津市 |

|

海士の屋は小海老にまじるいとど哉 |

| 元禄3年晩秋、湖上堅田の何某木沅医師の兄の亭に招かれて、みづから茶を立て、酒をもてなされける。野菜八珍の中に菊花の鱠なほ香ばしければ、 蝶も来て酢を吸ふ菊のなます哉 歓待に対する挨拶吟。菊の酢和えのおいしさを誉めることで挨拶とした。実際に蝶がやって来て酢を吸ったとすれば絵になる話ではあるが。 |

|

稲妻に悟らぬ人の貴さよ |

| 草の戸を知れや穂蓼に唐辛子 元禄3年秋。近江膳所の義仲寺近く無名庵にての作。「木曾塚の旧草にありて敲戸(来訪者)の人々に対す」とあるように、来客に向かって歓迎吟とされている。我が草案の自慢といえば、唐辛子と穂蓼です。 |

| 「大津乙訓宅」 元禄三年師走-元禄四年正月(1690-1691) |

| 9月30日より伊賀上野へ帰郷、年末は大津の川井乙州の新宅に招かれそこで年を越した。乙州は、芭蕉に「少将の尼の話」をした智月尼の子で、大津藩伝馬役をつとめていた。軽みをよく理解していた大津蕉門の重鎮である。「笈の小文」は、芭蕉の死後乙州が編纂して成ったものである。乙州の新宅にて芭蕉は気楽に忘年会を楽しんでいる。 |

| -12 - |

| 678 人に家を買はせて我は年忘れ 676 比良みかみ雪指シわたせ鷺の橋 琵琶湖をまたいで、湖西の比良と湖東の三上山をつなぐ白鷺のような白い橋を架けて欲しい。琵琶湖大橋など小さい小さい。 677 かくれけり師走の海のかいつぶり かいつぶりはひょうきんな格好をして急に頭を水中につっこんだと思うと羽毛団子のようなお尻を一瞬見せてすっと消えてしまう。しばらくして、思わぬところにひょこっと水面に顔を出し、なにくわぬ顔をしてすましている。愛らしい。師走の句がさらにふたつ。 674 三尺の山も嵐の木の葉哉 673 たふとさや雪降らぬ日も蓑と笠 明けて元禄4年(1691)の正月、江戸に出発する乙州のために餞別として次の句を与えた。丸子とはとろろ汁が名物の静岡県、東海道の宿駅である。 680 梅若菜まりこの宿のとろろ汁 正月の間に詠んだ句として、 679 大津絵の筆のはじめは何仏 928 木曽の情雪や生えぬく春の草 782 ひごろ憎き烏も雪の朝哉 がある。最初の句は近江紀行「大津絵」のところでも触れた。当時は仏画が主だった。木曽とは木曽義仲。木曽で平家追討の兵を挙げ都から西海へ追い落とす手柄をたてたが、その威勢を恐れた朝廷と源頼朝によって都を追われ、大津の粟津の原で無念の死を遂げた。義仲寺の庭にその情念をみる。芭蕉は正月を大津で過ごした後再び伊賀上野に帰郷した。そこに3ヶ月滞在したのち、4月に京都嵯峨野の落柿舎に赴き「嵯峨日記」の執筆に取りかかかる。芭蕉が最後に義仲寺の草庵にもどるのは6月10日のことであった。それから3ヶ月あまり無名庵にて逗留し、9月28日江戸へ発つ。 |

| 近江の門人達が、無明庵を建て直している為、新築になった乙州宅で年越しをすることになり。 人に家を買はせて我は年忘れ 元禄3年師走「曲水宛書簡」。他人の新居で、自分は俗事に関わらず悠々と忘年会にふけっている。なんと満足なことだ。それにひきかえ、弟子の路通は、「いねいねと人にいはれて年の暮」である。 |

|

|

比良三上雪指シわたせ鷺の橋 元禄3年師走。大津辺りでの作か。琵琶湖の上を白鷺が渡っていく。白鷺よ、比良岳と三上山の間にお前のように真っ白な、琵琶湖をまたぐ雪の桟を掛けておくれ。 |

| 浮御堂;滋賀県大津市 | 願成就寺;滋賀県近江八幡市 |

|

かくれけり師走の海のかいつぶり |

|

| -13 - | ||

|

三尺の山も嵐の木の葉哉 元禄3年師走。どこの山でも木枯しが吹いて嵐のような騒々しさであろう。それが証拠にこんな低い山でも木枯しが吹いている。芭蕉の視野の中に小さな庭山であったのか? 厄神社境内;岡山県草津市 |

|

たふとさや雪降らぬ日も蓑と笠 元禄3年師走。落剥した小野小町の絵姿「卒都婆小町」を見ての作といわれている。この絵の中の小町は、雪も降っていないのに笠と蓑をつけた落ちぶれた姿をしている。しかし、その若いとき絶世の美人ともてはやされた美しさもさりながらこの零落した姿もなお貴さをたたえていることだ。芭蕉の乞食趣味が表出されている。 「卒都婆小町」イメージ画像 |

|

梅若菜まりこの宿のとろろ汁 新春を迎えて梅も花咲き、川辺には水菜が青々と茂っている。駿河の国鞠子の宿(静岡県の丸子宿)のとろろ汁もおいしい季節を迎えていることだろう。乙州の旅立ちへの激励が込められた餞の吟。餞別吟として古来最高の句ではないだろうか。 東海道丸子宿;静岡県静岡市 |

|

大津絵の筆のはじめは何仏 |

|

木曽の情雪や生えぬく春の草 |

|

ひごろ憎き烏も雪の朝哉(比古呂耳く支烏も雪の朝可奈) 雪の朝はみな新鮮で、そんな折には普段は薄汚いと敬遠しているカラスでさえも雪に映って、普段と違う感慨をもよおすから不思議なものだ。カラスが憎まれ者だというのは、今も昔も変わらない。 くれは水辺公園;三重県伊賀市 |

|

| -14 - | ||

| 「再び義仲寺無名庵」 元禄四年6-9月(1691) |

| 7月の作として。 710 牛部屋に蚊の声暗き残暑哉 今年も8月15日、月見の会を義仲寺の草庵に催している。去年の句会では、 -- 月はきれいだが座にいる連中の顔はひどい -- と、すこしふざけてみたが今年はまじめにいこうと思う。 715 米くるる友を今宵の月の客 714 三井寺の門敲かばや今日の月 翌日16日は堅田へ船でくりだし、竹内茂兵衛成秀の成秀亭で十六夜の観月句会に参加した。芭蕉は月見に忙しい。次の3句が残っている。 718 錠明けて月さし入れよ浮御堂 浮御堂は満月寺にある湖中の御堂。平安時代湖上の安全を願って千体の阿弥陀仏を祀ったのがはじまりである。堂の錠をあけて千体仏が輝くように堂の中へ月光を入れよ。その月光は湖の対岸はるか東の鏡山から来る。鏡山に上った中秋の名月は、浮御堂に最初の光を当てるというのだ。湖上を走るレーザー光線のごとく。 716 やすやすと出でていざよふ月の雲 717 十六夜や海老煮るほどの宵の闇 主人成秀は海老を煮て芭蕉らにご馳走した。海老がすぐにゆで上がるように、十六夜もすぐに上ってくるというのである。次は同じく堅田での作。兎苓という豪商の別荘に招かれて、柿やミカンがたわわに実っていた。 719 祖父親孫の栄えや柿蜜柑 閏8月、石山寺に参詣し、瀬田川に舟を浮べて名月を愛でた。石山の秋月は近江八景としても名高い。今年は仲秋の名月を二度見ることができる。陰暦ならではのことである。 720 名月はふたつ過ぎても瀬田の月 重陽の節句の日も暮れるころ、乙州が庵に酒を届けてくれた。平安時代から重陽の節句の日には長寿を祝って菊花酒という酒を飲む風習があった。この頃は菊が美しい季節である。 722 草の戸や日暮れてくれし菊の酒 9月13日、十三夜の月見の折。この日、芭蕉は石山寺に参詣している。この橋は瀬田の唐橋であろう。 724 橋桁の忍は月の名残り哉 675 石山の石にたばしる霰哉 9月無名庵にて、金沢の門人句空の訪問を受けての作2句。近江での作ではあるが近江の句ではない。 712 秋の色糠味噌壷もなかりけり 713 淋しさや釘に掛けたるきりぎりす 秋、無名庵での句2作。 725 稲雀茶の木畠や逃げ処 721 鷹の目も今や暮れぬと鳴くうずら 芭蕉の門人には農民もいた。粟津の荘右衛門、山姿亭を訪れてそばの花が見事だった。 937 蕎麦も見てけなりがらせ野良の萩 秋、夜はかなり冷え込むようになってきた。膳所の菅沼曲水亭で、「夜寒」という題で句会を開いた。みずばなをすすりながら食べるあついウドンやソーメンはうまいものだ。 728 煮麺の下焚きたつる夜寒哉 9月28日、芭蕉は桃隣を伴って江戸へ向け出発した。途中、門人李由に会うため彦根平田の明照寺に立ち寄っている。 |

| -15 - |

| 近くの農家の風景を詠んで、 731 稲こきの姥もめでたし菊の花 明照寺(浄土宗光明遍照寺)はもと近江の多賀庄にあったが、慶長4年(1599)に平田に移された。100年の歴史を持つ古刹である。住職は門人李由・河野通賢であった。3年前の1688年6月、笈の小文の帰路訪ねるはずであったが床の山で失礼した。 この時詠んだ2句がある。 733 百歳の気色を庭の落葉哉 732 尊がる涙や染めて散る紅葉 芭蕉は近江を去った。大垣にはいって、千川邸から伊吹山を見て1句を残している。奥の細道を終えたときも大垣からみた伊吹を詠んだことがあった。岐阜側からみた伊吹山の句ばかりで、近江側での句がない。 736 折々に伊吹を見ては冬籠り |

| 牛部屋に蚊の声暗き残暑哉 元禄4年7月。路通らと巻いた歌仙の発句。初案は「芭蕉庵小文庫」掲載のもの。牛小屋の薄暗い中に盛りを過ぎた蚊が一匹ないている。残暑の中に獣小屋の匂いが漂っている。「蚊の声暗き」という表現は音声の色彩表現。芭蕉のすごさはこういうところにある。 米くるる友を今宵の月の客 元禄4年8月15日、義仲寺無名庵にて。米をくれる友達というのはよき友にきまっている。「よき友」といえば、「徒然草」第117段にその定義(一つには物くるゝ友。二つには医師。三つには智恵ある友。)がある。この夜、正秀が茶を、乙州が酒を持参した、と言われている。 |

|

三井寺の門敲かばや今日の月 元禄4年8月15日、大津義仲寺にての作。今夜の月は殊のほかすばらしい。かくなる上は三井寺まで足を伸ばしてその門を敲こうではないか。賈東の歌、「鳥は宿す池中の樹、僧は敲く月下の門」が脳裏にあっての作句。芭蕉秀句の一つ。 三井寺;滋賀県大津市 |

| 堅田十六夜の弁 (元禄4年8月16日:48歳) |

| 望月の残興なほやまず、二三子いさめて、舟を堅田の浦に馳す。その日、申の時ばかりに、何某茂兵衛成秀といふ人の家のうしろに至る。「酔翁・狂客、月に浮れて来たれり」と、声々に呼ばふ。あるじ思ひかけず、驚き喜びて、簾をまき塵をはらふ。「園中に芋あり、大角豆あり。鯉・鮒の切り目たださぬこそいと興なけれ」と、岸上に筵をのべて宴を催す。月は待つほどもなくさし出で、湖上はなやかに照らす。かねて聞く、中の秋の望の日、月浮御堂にさし向ふを鏡山といふとかや。今宵しも、なほそのあたり遠からじと、かの堂上の欄干によつて、三上・水茎の岡、南北に別れ、その間にして峰ひきはへ、小山いただきを交ゆ。とかく言ふほどに、月三竿にして黒雲のうちに隠る。いづれか鏡山といふことをわかず。あるじの曰く、「をりをり雲のかかるこそ」と、客をもてなす心いと切なり。やがて月雲外に離れ出でて、金風・銀波、千体仏の光に映ず。かの「かたぶく月の惜しきのみかは」と、京極黄門の嘆息のことばをとり、十六夜の空を世の中にかけて、無常の観のたよりとなすも、この堂に遊びてこそ。「ふたたび恵心の僧都の衣もうるほすなれ」と言へば、あるじまた言ふ「興に乗じて来たれる客を、など興さめて帰さむや」と、もとの岸上に杯をあげて、月は横川に至らんとす。 錠明けて月さし入れよ浮御堂 ばせを やすやすと出でていざよふ月の雲 同 |

| -16 - |

|

|

|

|

| 翌日16日は堅田へ船でくりだし、竹内茂兵衛成秀の成秀亭で十六夜の観月句会に参加した。芭蕉は月見に忙しい。次の3句が残っている。 錠明けて月さし入れよ浮御堂 浮御堂は満月寺にある湖中の御堂。平安時代湖上の安全を願って千体の阿弥陀仏を祀ったのがはじまりである。堂の錠をあけて千体仏が輝くように堂の中へ月光を入れよ。その月光は湖の対岸はるか東の鏡山から来る。鏡山に上った中秋の名月は、浮御堂に最初の光を当てるというのだ。湖上を走るレーザー光線のごとく。 やすやすと出でていざよふ月の雲 いざよいの月だというからなかなか出てこないのだろうと思っていたら、やすやすと出てきた。出たと思ったらあっさりと雲の中に隠れて、今度はいざよいらしくなかなか出てこない十六夜の月だこと。軽みの句。 玉村八幡宮;群馬県玉村村 |

|

| 十六夜や海老煮るほどの宵の闇 元禄4年8月16日。堅田。「堅田十六夜之弁」の折の作。主人竹内茂兵衛成秀は海老を煮て芭蕉らにご馳走した。海老は、すぐに茹で上がるが、十六夜もすぐに上ってくる。 |

|

| 祖父親孫の栄えや柿蜜柑 元禄4年8月。「兎苓」なる人物は伝不詳。京都辺りの豪商で、その別荘が堅田にあったということらしい。その別墅に招かれて、邸内に植えられて枝もたわわに実っている柿の実や青いミカンをみて、祖先の努力で子孫繁栄ですねとの挨拶吟。 |

| 名月はふたつ過ぎても瀬田の月 元禄4年閏8月18日。支考・珍碩・楚江らと石山寺に参詣し、瀬田川に舟を浮べて「宵待月」を愛でた。今年は二回も仲秋の名月を見たというのに。この年は珍しく八月に閏月があった。従って「十五夜」も2回あったわけで風流人士達にとっては堪らない機会だったであろう。 歌川広重「勢多夕照」(瀬田の唐橋) |

|

草の戸や日暮れてくれし菊の酒 元禄4年9月9日、重陽の節句。「笈日記」(支考編)では「九月九日、乙州が一樽をたずさへ来たりけるに」と前詞。また、「蕉翁句集」では「此の句は木曽塚旧草に一樽を人の送られし九月九日の吟なり」との付記より義仲寺無名庵滞在のときの作であることが分かる。 ときめき坂(義仲寺付近);滋賀県大津市 |

|

| -17 - | ||

|

橋桁の忍は月の名残り哉 元禄4年9月13日、十三夜の月見の折。芭蕉は車要・之道と石山寺に参詣している。この10余日後に江戸へ下るので送別の気分もあったであろう。この秋最後の十三夜の月。橋桁に忍が生えている。それが月明りに照らされて秋の名残を偲んでいるようだ。「奥の細道」以来上方にあった日々の思い出を偲びながら私は間もなく江戸に発つ。 歌川広重「勢多夕照」(瀬田の唐橋) |

|

石山の石にたばしる霰哉 元禄4年、芭蕉48歳。江戸東下を前に、石山は大津の石山寺のこと。霰が激しく降って石山寺の石に跳ね返っていることだ。実朝の「もののふの矢並つくろふ籠手の上にあられたばしる那須の篠原」が意識されている。 石山寺;滋賀県大津市 |

| 秋の色糠味噌壷もなかりけり 元禄4年、48歳。膳所義仲寺での作。この作成の経緯は、句空宛書簡に詳しい。なお、句空は「草庵集」に、「句は兼好の賛とて書きたまへるを、常は庵の壁に掛けて対面の心地し侍り。先年義仲寺にて翁の枕もとに臥したるある夜、うちふけて我を起さる。何事にか、と答へたれば、あれ聞きたまへ、きりぎりすの鳴き弱りたる、と。かかる事まで思ひ出だして、しきりに涙のこぼれ侍り。」と回顧している。 淋しさや釘に掛けたるきりぎりす 元禄4年9月、膳所の義仲庵にて。この作成の経緯は、句空宛書簡に詳しい。句の意味は、「句空宛真蹟書簡」の句の方が分かりやすい。推敲を重ねているうちに絵とコオロギとの関係が薄れ、世捨て人の世界が深く透明になっていった。「秋の色糠味噌壷もなかりけり」と同じ動機で作句された。 |

| 稲雀茶の木畠や逃げ処 元禄4年秋。義仲寺境内の草庵(無名庵)での句。稲穂が揃った田圃。雀の群れがその稲穂をねらっている。人が追うと一斉に群れをなして逃げて茶畑に隠れる。しかしまたすぐにそこから飛び出して稲穂めがけて飛んでいく。果てしも無くこれを繰り返す。秋の一日。 鷹の目も今や暮れぬと鳴くうずら 元禄4年秋。近江でか?。日が暮れようとしている。くれなずむ中に急にウズラの声が聞こえてきた。そうか、夕暮でもはや鷹の目もきかないと安んじてウズラが藪から出てきたのであろう。ウズラは鷹などの猛禽類のよい餌食である。暮色の迫る静寂の中の一瞬を捕らえた句。 |

|

蕎麦も見てけなりがらせ 野良の萩 元禄4年秋。山姿は芭蕉門人には珍しい近江粟津の百姓荘右衛門。この日芭蕉は丈草・乙州らを随え荘右衛門宅を訪れた。荘右衛門の丹精こめて作った見事な蕎麦が満開に咲いていた。清楚に咲く白い蕎麦の花を見て萩の花よお前も美しく咲けと萩に心が動いている様を詠んだ挨拶吟。 竜ヶ岡(公園);大津市 |

| 煮麺の下焚きたつる夜寒哉 元禄4年晩秋。膳所の菅沼曲水亭にて、「夜寒」という題で句会が催された。曲水夫人が座の人々に煮麺を振舞ったのであろう。煮麺とは、ソーメンを茹でて醤油の味付けにネギなどの野菜を加えて食べたもの。現在のウドンである。秋の夜寒ともなると食べたくなる季節の食材だったのである。煮麺をつくるというので竈の火を煽っている。その火 花が鍋の脇から噴出してくる情景は一層秋の夜寒をかき立てるのでもある。 |

| -18 - |

| 稲こきの姥もめでたし菊の花 元禄4年秋。彦根の農家で。「奥の細道」以来の上方生活を切り上げて、最後の東下の旅に大津を出発。近江平田の明照寺の李由を訪ねていく道すがら、服部何某(俳号潜国)に会い、彼の案内で北村何某の亭に連れられていったところ、その庭に菊や鶏頭の花が一面に咲いていたという。その庭に続く田圃で年老いた女が稲こきをしていたのであろう。菊は長寿の花とされているから、庭前に咲き誇る菊を愛でる挨拶吟に長寿の老女を読み込んだものらしい。庭の菊の花が大変美しい。 菊の花は古来長寿のめでたい花とされているが、この菊の利益であの田んぼでいねこきをしている老婆はあんなに元気です。 |

|

百歳の気色を庭の落葉哉 |

|

尊がる涙や染めて散る紅葉 この寺の尊さ有り難さについて皆が涙を流すので、その涙で紅く染まった落ち葉が今落ちていく。「百歳の気色を庭の落葉哉」と同じ日元禄4年10月、同じ場所平田の明照寺での作。寺を誉めるための句だが、誉め過ぎがかえって厭味になっている。 大園寺;滋賀県高月町 |

|

折々に伊吹を見ては冬籠り この家の主人(千川)は、この立派な屋敷から、毎日まいにち伊吹の雪を眺めながら冬を越すのですね。千川の豊かな生活ぶりを褒めた挨拶吟。 八幡神社;岐阜県大垣市 |

| 「許六との交流」(江戸) 元禄五年-六年(1692-1693) |

| 1ヶ月の旅の末、10月29日に江戸に戻った芭蕉はその後も近江の門下に接する機会があった。元禄五年8月(1692)には彦根藩の森川許六が、桃隣の紹介で芭蕉の門下に入門した。9月には洒堂が芭蕉庵を訪ねている。 10月、赤坂御門外の彦根藩邸に許六を訪ねたとき、芭蕉は許六の絵の才能を認め、許六筆のふよう芙蓉の絵を賛して1句を贈った。 770 霧雨の空を芙蓉の天気哉 元禄六年4月下旬頃(1693)、芭蕉は、郷里に帰ることになった森川許六に「柴門ノ辞」を贈っている。 |

| -19 - |

| そして5月5日、森川許六は木曽路を経て彦根に出発することになった。芭蕉が贈った別離の句がある。 798 旅人の心にも似よ椎の花 798 椎の花の心にも似よ木曽の旅 799 憂き人の旅にも習へ木曽の蝿 |

| 元禄5年(1692)江戸深川にいた芭蕉に入門し、芭蕉より六芸に通じた多芸の才人であったことから「許六」と言う号を授けられた。入門に際し、許六が詠んだ「十団子も小粒になりぬ秋の風」と言う句を芭蕉は激賞した。許六が芭蕉から指導を受けたのは10ヶ月に満たないが、芭蕉は許六に俳諧を教え許六は芭蕉に絵を教えたと伝えられる。元禄6年(1693)彦根に帰る際に芭蕉から「柴門之辞」と俳諧の奥伝書を授けられた。 |

| 霧雨の空を芙蓉の天気哉 元禄5年秋。許六筆の芙蓉の絵の画賛の句。芙蓉には、草芙蓉と木芙蓉とがある。芙蓉という花は、朝晩は朝顔のようにピンとしているが、強い日ざしの日には花びらがしおれたようになってだらんとしてしまう。霧雨の日はかえって芙蓉の日というべきか。許六の描いた霧雨に咲く芙蓉の絵につけた画讃。 旅人の心にも似よ椎の花 許六が木曽路に赴く時 木曽路を経て旧里に帰る人は、森川氏許六と云ふ。古より風雅に情けある人々は後に笈を懸け、草鞋に足をいため、破れ笠に霜露を厭うて、己れが心を責めて物の実を知る事を喜べり。今、仕官公けのためには長剣を腰にはさみ、垂懸の後に鑓を持たせ、徒歩若党の黒き羽織の裳裾は風に翻へしたりありさま、この人の本意にはあらず。 今頃木曽の山中では椎の花がひっそりと咲いていることであろう。この花の侘びた姿が旅行く人の心を慰めてくれたらよいのに。「椎の花の心にも似よ木曽の旅」が初案であり、芭蕉自身は、「憂き人の旅にも習へ木曽の蝿」も同じ作品として扱っていた。 椎の花の心にも似よ木曽の旅 憂き人の旅にも習へ木曽の蝿 元禄6年5月6日、50歳。別れていく許六に贈った別離の詩。 |

| 「最期の近江」 元禄七年6月(1694) |

| 元禄7年年5月(1694)芭蕉は帰郷のため江戸を発つ。閏5月17日、大津の乙州亭に1泊、膳所に移り曲水亭に四泊した後、京都落柿舎に移る。 5月、膳所の能役者游刀宅で読んだ2句がある。 890 さざ波や風のかおり薫の相拍子 891 湖や暑さを惜しむ雲の峰 6月15日落柿舎から膳所に帰り、7月5日迄義仲寺無名庵に滞在した。 その間、正味1ヶ月が芭蕉にとっての最後の近江生活となった。さっそく活発な活動を開始する。6月16日、曲水亭で夜を徹してのはでな句会を催した。 883 夏の夜や崩れて明けし冷し物 884 飯あふぐ嬶が馳走や夕涼み 場所は不明だが誰かに招かれて食事をした後、満たされた気分でリラックスしている。皿鉢もほのかに闇の宵涼み6月21日、大津の門人木節庵で句会をひらく。木節は医者で芭蕉の最後を大坂で看取った1人である。曲水亭のときとは打って変わってしんみりとした雰囲気が漂っていた。 892 秋近き心の寄るや四畳半 旧暦6月21日といえば、今の7月末ごろ。立秋が8月8日頃だから、旧暦6月下旬は秋近しということになる。季節感がすぐにピンとこない。旧暦の1-3月が春、4-6月が夏、7-9月は秋で、10月はもう冬と考える方が良い。 |

| -20 - |

| 6月、大津の能役者本間主馬の屋敷を訪問して次の3句を残している。 886 ひらひらと挙ぐる扇や雲の峰 887 蓮の香を目にかよはすや面の鼻 888 稲妻や顔のところが薄の穂 7月初旬、義仲寺の草庵を3年ぶりに訪れてみると、草花がしげって足の踏み場もないほどになっていた。 894 道ほそし相撲取り草の花の露 7月上旬、木節の宅で厳しい残暑に身をまかせていた。壁に触れるたびに体熱が壁の方向に放流されて冷ややかになる。 893 ひやひやと壁をふまえて昼寝哉 芭蕉はこれより先、二度と近江で句を作ることはなかった。2ヶ月後、ただ無言のうちに義仲寺に帰ってくる。 9月より芭蕉の健康は急速に悪化した。近江湖南の風光と人をこよなく愛した芭蕉の最期の2句を挙げておく。9月28日、芭蕉が起きて創作した最後の作品、場所は大坂である。 925 秋深き隣は何をする人ぞ 芭蕉は10月8日夜更け、看病中の呑舟にこの句を代筆させた。芭蕉最後の句である。 926 旅に病で夢は枯野をかけめぐる 12日午後4時、芭蕉は南御堂前花屋仁右衛門宅で51歳の生涯を閉じた。夜、遺言が執行され、遺骸は川舟で伏見から大津へ運ばれて乙州宅で通夜が執り行われた。翌日、義仲寺にて、木曽義仲に並んで埋葬された。門人80人を含む300余人が会葬したという。 |

|

さざ波や風のかおり薫の相拍子 「さざなみ」は滋賀についた枕詞であり、同時に琵琶湖に立つさざなみを表す。湖面を渡る五月の風は香を伴って吹いてくる。その風に相の手の拍子をつけるように小波が揺れる。 能大夫・游刀(膳所の俳人別号は垂葉堂)への挨拶吟から「相拍子」という能の用語が使われている。 大津市民会館前;滋賀県大津市 |

|

湖や暑さを惜しむ雲の峰 夕暮、一日の暑さが嘘のように湖面を渡るそよ風が涼しい。しかし、紅く染まった比叡の峰の雲は、今日一日の暑さの名残を惜しむように光っている。夕暮の嘱目吟。 膳所城跡公園;滋賀県大津市 |

| 夏の夜や崩れて明けし冷し物 6月16日は結局終夜に及んだ。この句からして、明けて17日の作と見るのが妥当であろう。句会は、膳所の曲水亭で開かれ、支考・維然・臥高・曲水に芭蕉を加えて五吟歌仙であった。この夜の会は大変盛んなものだったのであろう。それだけに一夜過ぎて、興奮の冷めた朝が来て見ると、会の為に準備した冷やし物なども崩れてしまって、それこそつわもの共が夢の跡といった按配であったのであろう。ここに「冷やし物」とはそうめんや水菓子などを言うのだそうである。 なお、この折の作「飯あふぐ嬶が馳走や夕涼み」もある。 飯あふぐ嬶が馳走や夕涼み |

| -21 - |

| 秋近き心の寄るや四畳半 元禄7年6月21日、芭蕉51歳。大津の木節庵での作。畳半の俳席には木節・維然・支考がいた。気のおけない人たちの俳席はしんみりとした落ち着きを見せている。愛人寿貞尼の死去の報は6月8日に受けているので、木節らは師の気持ちを慮っていたに違いない。その心遣いが芭蕉に反射してこの句の情感を豊かなものにしているのであろう。芭蕉秀句 の一句。 脇は木節がつけて「しどろに伏せる撫子の露」であった。この脇句も実によい。 |

|

ひらひらと挙ぐる扇や雲の峰 あなたの演技を見ていると、ひらひらと高く掲げた扇の先があの入道雲の先端の雲の峰まで達しているかのように見えます。主の主馬への挨拶吟。 新唐崎公園;滋賀県大津市 |

| 蓮の香を目にかよはすや面の鼻 元禄7年夏。能役者本間主馬の屋敷を訪問したときの句。能の面の鼻には穴があいていて、能役者は演技中下の方は鼻の穴から見るという。文字通り目から鼻に通じているのである。主馬の屋敷には蓮の花が咲いている。あなたは能の名人だから、その馥郁たる香りが鼻から入って目にまで達するのであろう。私などは鼻でおしまいなのだけど。屋敷の主人への挨拶吟。この折の句として「ひらひらと挙ぐる扇や雲の峰」「稲妻や顔のところが薄の穂」がある。 |

|

|

稲妻や顔のところが薄の穂 本間主馬が宅に、骸骨どもの笛・鼓をかまへて能するところを描きて、舞台の壁に掛けたり。まことに生前のたはぶれ、などかこの遊びに異ならんや。かの髑髏を枕として、つひに夢うつつを分かたざるも、ただこの生前を示さるるものなり。 林徳寺;新潟県新潟市 |

|

| 元禄7年夏、膳所の義仲寺在住中、大津の能大夫本間主馬の宅に招かれて、能舞台の壁に張ってあった骸骨の能を演じている画に画賛を入れた。「續猿蓑」にも所収。一句には、言うまでもなく、謡曲「通小町」の中の一首「秋風の吹くにつけてもあなめあなめ小野とは言はじ薄生ひたり」が引用されている。定型ではあるが、芭蕉晩年の鬱屈した死生観も伺われる。 | |||

| ※林徳寺の説明書に「奥の細道」旅中、「林徳寺」に立ち寄った際の作と伝承。文学的には本文なり。 | |||

| 道ほそし相撲取り草の花の露 元禄7年7月初旬。義仲寺の草庵を3年ぶりに訪れて。スモウトリグサは、すみれの異称とするものと、メヒシバまたはオイシバというイネ科の植物があるが、時期的に見て後者であろう。義仲寺の草庵へ行く道が、人が歩かないために一面に生え、その道を細めていたのである。久しぶりに帰ってきた無名庵への道だが、一面にスモウトリグサが生い茂って歩く場所とてないほどだ。いま、秋の朝露がその草にびっしりとついている。 ひやひやと壁をふまえて昼寝哉 元禄7年7月上旬。大津の門人木節亭。「笈日記」によれば、「此句はいかに聞き侍らんと申されしを、是もただ残暑とこそ承り候へ。かならず蚊帳の釣り手など手にからまきながら、思ふべき事をおもひ居ける人ならんと申し侍れば、「此謎は支考にとかれ侍る」とて、笑ひてのみ果てぬるかし」とある。 つまり、残暑の頃、昼寝をしていると、壁などに足が触れるとさすがに壁はひやっとして涼しさを感ずるものだというのであろう。微妙な季節感を浮き彫りにした句である。 |

| -22 - |

| 秋深き隣は何をする人ぞ | |

|

元禄7年9月28日作、51歳。この夜は芭蕉最後の俳席が畦止亭で開かれた。翌29日も、芝柏亭に場所を移して同様の俳筵が巻かれることになっていた。しかし芭蕉は体調悪く、参加できないと考えてこの句を芝柏亭に書き送った。芭蕉が起きて創作した最後の作品であり、29日から死の10月12日までついに芭蕉は起きなかった。芭蕉絶唱の最高の秀句の一つである。 |

| 俗の意味で最も人口に膾炙した句の一つであるといっていいのかもしれないが、それでいて全く反対に寂寥感を漂わせた秀句である。晩秋の夜、灯りのこぼれる隣家の住人に想いを馳せる人間的ぬくもりが横溢している。「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」の句を除いて最後の作品となった。 | |

| 旅に病で夢は枯野をかけめぐる | ||

|

|

|

| 元禄七年十月十二日申の刻(午後四時頃)、芭蕉は51年の生涯を大坂 南久太郎町御堂ノ前 (現大阪市北久宝寺町三丁目)花屋仁右衛門貸座敷にて終えた。 門人支考の「追善日記」によれば、この日は、朝からよく晴れた小春日和であった。昼下がりの病室には、気温の高まりに元気づいたハエどもが多数集まってきた。看病の門弟達は、棒の先に鳥もちを塗って、これらを撃退しはじめた。段々蝿取りに夢中になって枕元が騒がしくなった。それに目覚めた芭蕉は、弟子達の、蝿取りにも個性のあることがおかしいと言って笑ったという。これが芭蕉最後の弟子達とのやり取りであった 。 枕頭に居た者、木節、其角、去来、丈草、支考、維然、乙州、正秀、之道。芭蕉の大坂来訪の原因を作った洒堂は何故かここに不在であった。遺骸は遺言によって、膳所の義仲寺に運ばれ、そこに埋葬された。 十二日の申の刻ばかりに、死顔うるはしく睡れるを期として、物打ちかけ、夜ひそかに長櫃に入れて、あき人の用意のやうにこしらへ、川舟にかきのせ、去来・乙州・丈艸・支考・維然・正秀・木節・呑舟・寿貞が子次郎兵衛・予ともに十人、苫もる雫、袖寒き旅ねこそあれとためしなき奇縁をつぶやき、坐禅・称名ひとりびとりに、年ごろ日比のたのもしき詞、むつまじき教へをかたみにして、俳諧の光をうしなひつるに、思ひしのべる人の名のみ慕へる昔語りを今さらにしつ。 此期にあはぬ門人の思いくばくぞや、と鳥にさめ鐘をかぞへて伏見につく。ふしみより義仲寺にうつして、葬禮、義信を盡し、京大坂大津膳所の連衆、被官從者迄も、此翁の情を慕へるにこそ、まねかざるに馳來るもの三百余人也。淨衣その外、智月と乙州が妻ぬひたてゝ着せまいらす。則、義仲寺の直愚上人をみちびきにして、門前の少引入たる所に、かたのごとく木曾塚の右にならべて、土かいおさめたり。をのづからふりたる柳もあり。かねての墓のちぎりならん、とそのまゝに卵塔をまねび、あら垣をしめ、冬枯のばせをを植て名のかたみとす。 |

||

| 完 | ||