| ⑥代官福沢左馬助信胤代(文明1年/1469)を見てみよう |

| 七月廿九日、諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役ヲ、伊那郡大崎・名子郷等ニ充ツ、 左頭、塩田庄、代官福澤左馬助信胤代、初而御苻礼合五貫六百頭□五拾貫、御教書札同前、神鷹・神馬ハ、御教書札、 福澤信胤五貫六百六十文、神馬代一貫五百文、四郎殿請取、 |

| ・・・・とあり、ここでは「四郎」は誰を指すかという文面解釈より、「四郎」の存在が気になる。次に出てくる福澤氏は「五郎」というので、「四郎」は城代として名の出てこない人物かと思う。 此処の「代官」は「郷」の代官であり、村上氏の家臣では「ない」と思える。 |

| ------------------------------------------------------------------------------- |

| - 5 - |

| ⑦村上知行代官福沢左馬助信胤(文明6年/1474)を見てみよう |

| 七月卅日、諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役ヲ、小県郡塩田庄等ニ充ツ、 上増、塩田庄、村上知行代官福澤左馬助信胤、御苻礼五貫六百六十六文、御教書同前、神鷹・神馬栗毛、五貫六百六十六文、同福澤左馬助信胤、使四郎殿、頭□五拾貫、 |

| ・・・・とあり、「知行」(大名が家臣に俸給として土地の支配権を与えること)、塩田庄が村上政清の領有下に置かれていたことが解る。その村上氏は、村上政清(顕国の祖父、義清の高祖父)だが直系ではない。 是より「村上」の名が入っている。「家臣」の意、「知行」の肩書の意、何となく後者のように思える。 |

| ------------------------------------------------------------------------------- |

| ⑧福沢五郎清胤(文明11年/1479)を見てみよう |

| 七月卅日、諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役ヲ、伊那郡飯田郷等ニ充ツ、 左頭、塩田庄、村上兵部少輔政清知行、代官福澤五郎清胤、御苻祝五貫六百六十六文、使路銭一貫使□六、御教書祝五貫六十六文、使銭一貫、神鷹・神馬神長取候、五拾貫、 |

| ------------------------------------------------------------------------------- |

| ⑨福沢入道沙弥頭賢(文明16年/1484)を見てみよう |

| 七月廿九日、諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役ヲ、佐久郡野澤郷等ニ充ツ、 左頭、塩田庄、村上福澤入道沙弥頭賢、御苻礼五貫六百六十六文、使□六、御教書祝五貫六十六文、使□六、頭□五拾貫、御苻上御教書礼五貫六百六十六文、神鷹・神馬神長取候、 |

| ------------------------------------------------------------------------------- |

| ⑩福沢左馬助政胤(長享3年/1489)を見てみよう |

| 七月卅日、諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役ヲ、筑摩郡浅間郷等ニ充ツ、 右頭、塩田庄、御苻礼五貫六百六十六文、村上福澤左馬助政胤、使□六、御教書札五貫六百六十六文、神鷹・神馬何も神長取候、頭□七拾貫、 |

| ------------------------------------------------------------------------------- |

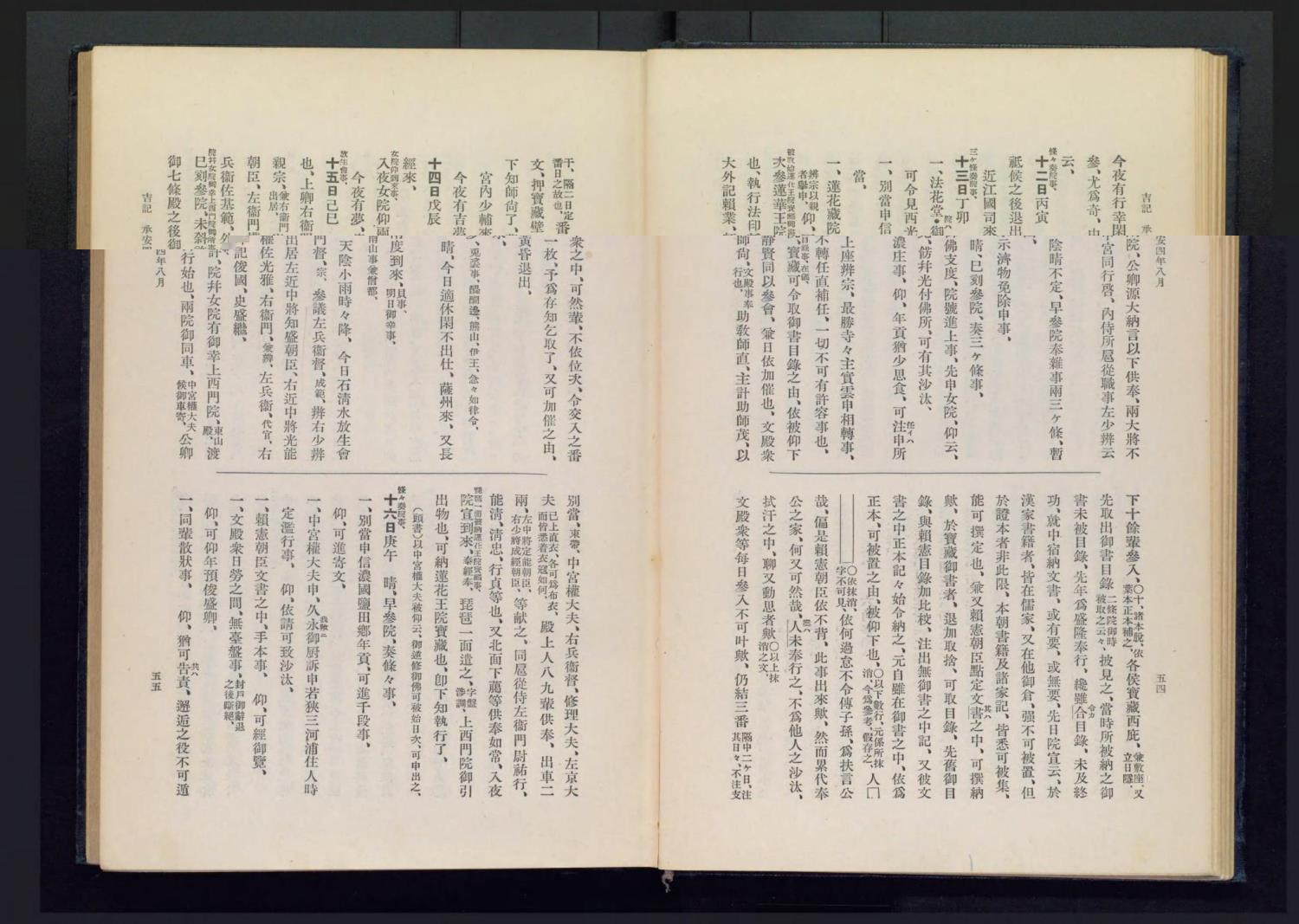

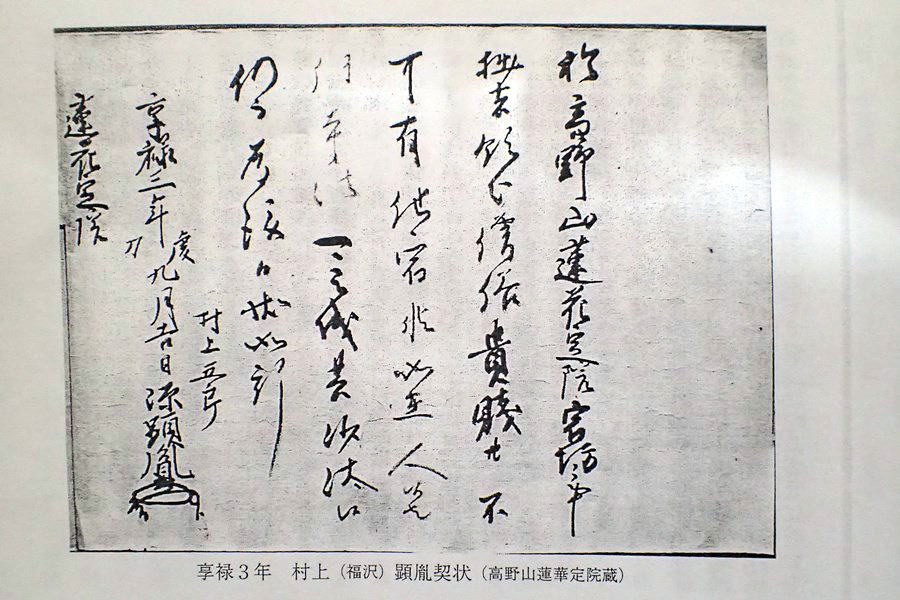

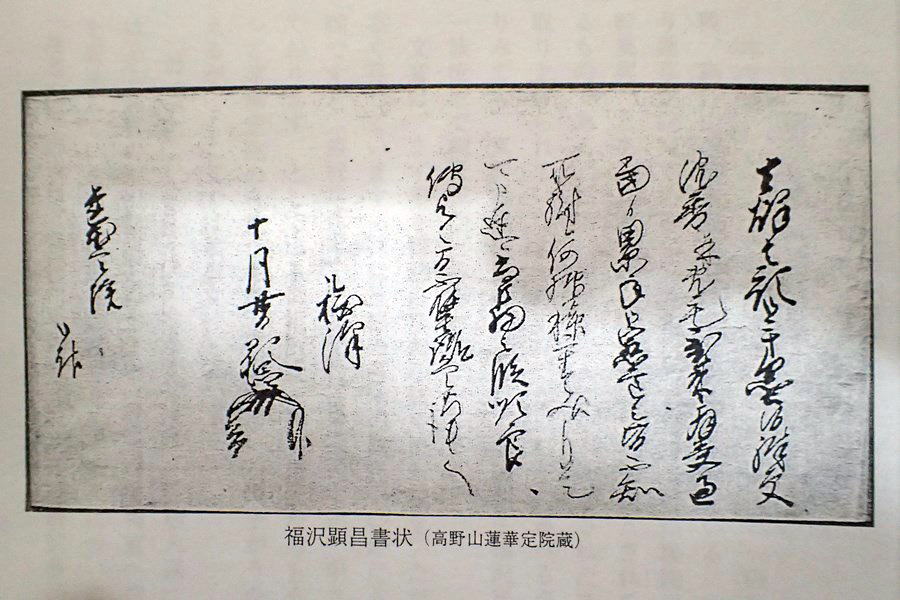

| 蓮華定院宛書状 |

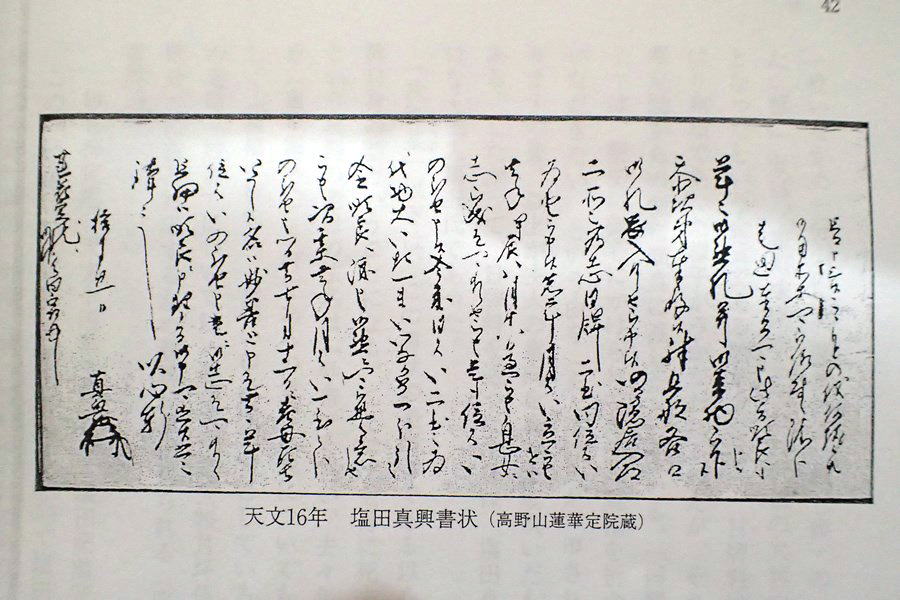

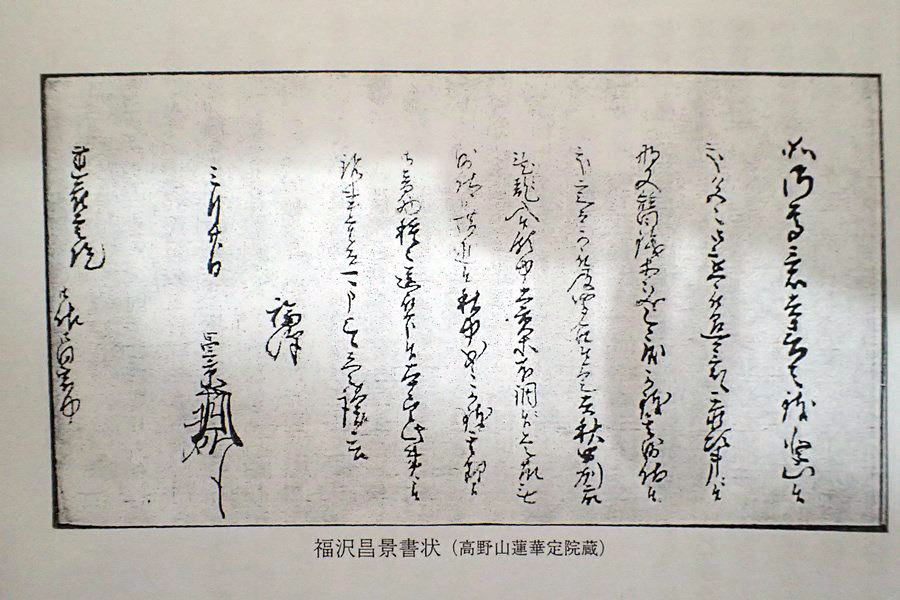

| 享禄03年(1530)、蓮華定院宛契状 福沢五郎顕胤契状 天文13年(1544)、福沢修理亮顕昌寄進状 天文16年(1547)、塩田以心軒真興(福沢一族庶家、重臣)書状 天文18年(1549)、預修前匠作舜曳源勝禅定門(蓮華定院過去帳日坏) 天文20年(1551)、福沢昌景書状 |

| 福沢五郎顕胤契状 | 福沢顕昌寄進状 | 塩田真興書状 | 福沢昌景書状 |

|

|

|

|

| 「発給・発出文書より見る福沢氏」として、寺島氏は文書の添付と福沢氏の塩田城主的存在について考察を加えられておられる。一般論では「村上塩田城」と紹介されているが、実質的には「福沢塩田城」であると・・・・ |

|||

| - 6 - | |||