| The origins of the Fukuzawa family, which continues for 24 generations. |

|

| 現存の「福澤家の家系図」は、「福澤市兵衛廣時・妻福松」を祖とするものであった。「我がルーツ」を探索すべく実家の「繰出位牌」と「墓石」を調べ、このたび「161年」「明應の人」(7世代前)まで遡ることが出来た。さて、「明応の人」にも父母・祖父母も必ずいる。辿れるところまで遡ってみよう。 |

| Ⅰ、福澤家の系譜 (初代から八世まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 世代 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 01 | * | * | * | * | * | * | 不詳/龍光院殿山洞源清大禅定門(1493) | 小泉荘前田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 02 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | *享年不詳の場合 暫定60歳として表示 *標示の世代は 同様60歳で想定 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 03 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 04 | * | * | * | * | * | * | 不詳/光現院覺忠誉本居士(1557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * | * | * | * | * | * | 妻;不詳/清光院壽覺妙相大姉(1551) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 05 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 06 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 07 | 塩田荘舞田村 | * | * | * | * | * | * | 不詳/成圓院願誉宗本居士(1627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八世が現在までの家系図の祖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 08 | * | * | * | * | * | * | 福澤市兵衛廣時/福澤院月居宗泉居士(1654) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 江戸時代(1603) ⇒ | * | * | * | * | * | * | 妻 福松/自性院空誉理貞大姉(1686) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新たに判明したご先祖 一世;龍光院殿山洞源(玄)清大禅定門 明應02年05月20日(1493)卒 四世;光現院覺忠誓本居士 弘治03年06月05日(1557)卒 同妻;清光院壽覺妙相大姉 天文20年04月04日(1551)卒 七世;成圓院願誉宗本居士 寛永04年04月16日(1627)卒 |

| 現家系図を基に、「繰出位牌」「福澤家の墓」より判明した「先祖代々」を加筆し、「龍光院山洞源(玄)清大禅定門」から「父母」まで、享年不詳の先祖を60年として系譜を描いてみた。「父母は廿一世」、「実家の兄の孫は廿四世」になる。この中で、「二世・三世・五世・六世」の4代が空欄なるも、20世代が戒名もしくは俗名で引き当てが出来た。繰出位牌に判読不能が幾つか残る。むやみな判読手段は取れないので「4代未詳」として「新たな系譜」を完成させた。「ルーツ探索」の目的は、「系譜の見直し」ではなく、突き詰めた「先代先祖」は「どのような方」だったのか、そして先祖代々、「受け継がれてきたモノ」は何であろうかと・・・・。 |

| - 1 - |

| Ⅱ、歴史の振り返り |

| 西暦 | 和暦 | 全国史 | 信濃史 | 北条氏 | 村上氏 | 福沢氏 | 福澤家 |

| 1073 | 延久05 | 白河天皇即位、この頃から武士たちは自分の支配する土地の地名を名字として名乗りはじめた | |||||

| 1174 | 承安04 | 国衙領だった小県郡塩田郷が建春門院に寄進され最勝光院領塩田荘が成立 | |||||

| 1094 | 嘉保01 | 惟清;白河上皇を呪咀するに依り参河守源朝臣惟清及び父子兄弟を配流に処す | |||||

| 盛清;惟清の弟盛清信濃に流さる | |||||||

| 1186 | 文治01 | 源頼朝、島津忠久を小県郡塩田庄地頭職に補す | |||||

| 1203 | 建仁03 | 比企能員の変 | |||||

| 1217 | 建保05 | 小泉庄関連、泉親衡の乱 | |||||

| 1221 | 承久03 | 幕府、島津忠久を水内郡太田庄地頭に補す | |||||

| 1226 | 嘉禄02 | 最勝光院が焼失すると塩田荘は教王護国寺(東寺)領になる | |||||

| 1227 | 嘉禄03 | 北条重時(2代執権義時の子)、信濃守護を施行す | |||||

| 1247 | 建長01 | 福澤家の源は「建長年間」(1249-1256)辺りと推察(北条義政、塩田荘に遁世する前) →史学者の中では、塩田福沢氏は南北朝(1337-1392)末期以前(北条氏の代官)には塩田に入っていたとしている |

|||||

| 塩田流北条氏の塩田荘は「信州の学海」と称されるほど禅宗文化の中心地となった | |||||||

| 1273 | 文永10 | 義政;叔父政村の死去を受け連署に就任 | |||||

| 1277 | 建治03 | 義政;連署を辞し塩田荘に遁世(塩田流北条氏初代) | |||||

| 1281 | 弘安04 | 義政;塩田荘にて死去 | |||||

| 1325 | 正中02 | 幕府;山城東寺最勝光院領の年貢公事等を注進す 小県郡塩田庄東寺被物月宛を課せらる | |||||

| 1328 | 嘉暦03 | 小泉庄関連、小泉庄(泉親衡の乱後)の分断知行 | |||||

| 1329 | 元徳01 | 国時;諏訪社上社五月会御射山頭役等の結番を定め併せて同社造営所役を信濃諸郷に課す | |||||

| 1330 | 元徳02 | 国時;諏訪社上社七月頭役勤仕のため所領小県郡塩田庄に赴くにあたり金沢貞顕を訪ふ | |||||

| 1331 | 元弘01 | 義光;元弘の乱・討幕運動で村上義光(義日)等之に供奉す | |||||

| 1333 | 元弘03 | 国時・俊時;鎌倉に救援し新田義貞軍に破れ(東勝寺合戦)鎌倉東勝寺で自害 | |||||

| 1335 | 建武02 | 北条氏残党狩り | |||||

| 信貞;新田義貞軍との戦いにおける戦功として塩田荘が与えられる | |||||||

| 1387 | 嘉慶01 | 頼国;小笠原長基・高梨朝高等 信濃守護斯波義種に叛し兵を善光寺に挙ぐ | |||||

| 1400 | 応永07 | 満信;大塔合戦(大文字一揆) | |||||

| 1433 | 永享05 | 龍光院殿山洞源清大禅定門誕生(享年60とした場合) | |||||

| 1439 | 永享09 | 村上安芸守某(満信)、幕府に「降参」、これをもって信濃の国人すべて小笠原氏に服従 | |||||

| 1441 | 嘉吉01 | 嘉吉の徳政一揆、農民にも名字を与える武士がでてくる | |||||

| 1448 1454 1459 1465 |

文安05 享徳03 長禄03 寛正06 |

入道像阿;諏訪社上社御射山祭の頭役 入道像阿;諏訪社上社御射山祭の頭役 入道沙弥像阿;諏訪社上社御射山祭の左頭 入道沙弥像阿;諏訪社上社御射山祭の左頭 |

|||||

| - 2 - | |||||||

| 西暦 | 和暦 | 全国史 | 信濃史 | 北条氏 | 村上氏 | 福沢氏 | 福澤家 |

| 1469 1474 |

応仁03 文明06 |

左馬助信胤;諏訪社上社御射山祭の左頭(代 四郎) 左馬助信胤;諏訪社上社御射山祭の上増 |

|||||

| 1479 1484 |

文明11 文明16 |

五郎清胤;諏訪社上社御射山祭の左頭 入道沙弥頭賢;諏訪社上社御射山祭の左頭 |

|||||

| 1485 | 文明14 | 福沢殿善光寺江仏詣候 | |||||

| 1489 | 長享03 | 左館助政胤;諏訪社上社御射山祭の右頭(この年を最後に記録途切れる) | |||||

| 1493 | 明応02 | 明応の政変;戦国時代へのキッカケ | |||||

| 龍光院殿山洞源清大禅定門卒(福澤家一世) | |||||||

| 1501 1520 |

文亀01 永世17 |

義清;顕国の子として葛尾城にて誕生(顕国の史料ほぼ無し) 義清;家督相続し葛尾城主になる |

|||||

| 1530 | 享禄03 | (村上)五郎顕胤;蓮華定院宛文書 | |||||

| 1541 | 天文10 | 海野平の戦い;武田信虎・諏訪頼重と同盟し海野棟綱・滋野一族を駆逐し小県郡を掌握 | |||||

| 1542 | 天文11 | 蓮華定院過去帳日牌;春容理明禅定尼(塩田城御北/顕胤正室) | |||||

| 1543 | 天文12 | 福沢五郎顕胤 卒 安室源恭禅定門 | |||||

| 1544 | 天文13 | 福沢顕昌(修理亮);伊勢大明神宛寄進状(内村を寄進) | |||||

| 1545 | 天文14 | 塩田真興;蓮華定院に月牌料を送る | |||||

| 1547 | 天文16 | 塩田以心軒真興;蓮華定院過去帳日牌(母儀/玅善禅定尼) | |||||

| 1548 | 天文17 | 上田原の戦い;(晴信27歳、義清47歳)武田晴信の小県南部侵攻を撃退する | |||||

| 1549 | 天文18 | 蓮華定院過去帳日牌;預修前匠作舜曳源勝禅定門 (村上塩田福沢殿) | |||||

| 1550 | 天文19 | 義清;砥石崩れ | |||||

| 1551 | 天文20 | 昌景;蓮華定院宛文書 | |||||

| 義清;砥石城落城 | |||||||

| 清光院壽覺妙相大姉(福澤家四世覺忠誓本の妻) | |||||||

| 1553 | 天文22 | 義清;葛尾城落城 川中島の戦い(第一次合戦) | |||||

| 昌景;塩田城自落(これを最後に塩田流福沢氏の記録なくなる) | |||||||

| 小泉庄関連、小泉氏に所領安堵 | |||||||

| 1557 | 弘治03 | 光現院覺忠誓本居士(福澤家四世) | |||||

| 1561 | 永禄04 | 川中島の戦い(第四次合戦/大激戦) | |||||

| 1578-1603 ;舞田村は小泉庄から塩田庄に移っている | |||||||

| 1583 | 天正11 | 上田城完成に伴い塩田城廃城(真田昌幸) | |||||

| 天正年間;福沢薩摩守政隆 福泉寺(坂城町)塩田福沢氏菩提寺として建立(福澤家先祖五・六・七世の世代) | |||||||

| 1588 | 天正16 | 豊臣秀吉の「兵農分離」 庶民は次第に苗字を公称することを自粛するようになった | |||||

| 1627 1654 1686 |

寛永04 承応03 貞享03 |

成圓院願誉宗本居士(福澤家七世) 福澤市兵衛廣時/福澤院月居宗泉居士(福澤家八世) 福澤福松(廣時の妻)/自性院空誉理貞大姉 |

|||||

| - 3 - | |||||||

| Ⅲ、ルーツの「源」は何処 |

| 家系図の祖より7代前の「龍光院殿山洞源(玄)清大禅定門」、明應2年5月20日(1493)卒の先祖に出逢えた。仮に享年60歳とするならば「1433年」(永享5年)誕生となる。その「明應の人」にも父母はいる。当然のこととして祖父母もいる。「明應の人」から「何処まで」遡れば、ルーツの「源」なる先祖に逢うことが出来るか、興味は増々深まるばかりである。 |

| 「福澤家の通字」より「源」を探る |

| 「福澤家新系譜」、全24代(初代-姪孫)、江戸時代以前7世代で不詳が4世代あり、「江戸時代」「八世」から基本姓名があるも繰出位牌は戒名のみで姓名が判明(生存含む)は17代、うち「人名」(姓名)判明は13代ある。また、名に通字「時」が使われているのは、「8(廣時)-10(好時)-10(秀時)'-13(頼時)-14(時澄)-15(時慎)-16(宥時)-17(時粛)-22(謙時)-23(時秀)」9代である。この地で「時」と言えば「塩田流北条氏」であり、「側近の家臣」が賜ったと考えることができる。その家臣は北条義政が塩田に遁世する以前から、この地に住んでいたのである。よって「福澤家」の「源」は、「建長年間」(1249-1256)まで遡ることができた。 |

| 「通字」の歴史 |

| 個人の名前の命名法については、奈良時代までは親子兄弟・一族でマチマチでしたが、中国文化の浸透につれ、わが国でも中国の人名にならって、人名は漢字二字とする傾向が奈良時代後期頃から出てきました。 |

| 平安時代前期になると、唐風好みの嵯峨天皇は親王として皇族にとどめた皇子たちには正良(仁明天皇)、秀良、業良、忠良、基良という漢字二字の名をつけ、それ以降、仁明天皇の親王皇子には「□康」という形で康の字を共通にし、文徳天皇の親王皇子には「惟□」、清和天皇には「貞□」、という形で兄弟間で共通の漢字一字を用いて命名されました。こうした命名法を「通字」といい、公家・武家でもその傾向が出てきました。その本は中国にあり、朝鮮半島では兄弟のみならず、一族間の同じ世代の男子は共通の漢字を用いた命名をする風習があります。ところが、平安後期になると、苗字が発生し、社会的にも世襲の風習が強まるとともに、父祖など先祖の名の一字を受け継ぐ形の通字が傾向的に出てきました。天皇家でも、平安後期の後冷泉・後三条天皇兄弟以降、現在に至るまで天皇家の男子の僧籍に入らない者の大半に用いられる「仁」の字があげられます。中央・地方の名族もそうした命名を行うようになり、鎌倉時代以降はとくに強くなりました。「兄弟通字」から「歴代通字」へと変化したわけです。 |

| 公家の閑院家では先祖の公季・公実の名に因んで、一代毎に公と実とを繰り返し、ときに季が入るという形で通字を用いましたが、四条家の隆、高倉家の範、御子左家の為などの例が見られます。清和源氏でも頼・義が通字的に用いられ、武田氏の信、美濃尾張源氏の重などがあり、北条氏の時、三浦氏の義・為、秩父党の重、鎌倉党の景、千葉氏の胤、宇都宮氏の綱、河野氏の通など、著名な通字があげられます。このように、一族で通字をもつ例がかなり多く見られます。 |

| 「塩田流北条氏」 代官の名は・・・・ |

| 「塩田北条氏」、初代義政は在城4年で亡くなられている。2-3代(国時・俊時)は幕府の要職に就き塩田荘を空けることが多く「代官」を置いていたという。北条義政(1277-1281)以降(1282-1333)で任じられた代官は「誰」なのか、史学者たちの研究課題にも取り上げられていない。 |

| 「福澤家」の源 |

| 「福澤家」の「源」は「建長年間」(1249-1256)であるとする。北条義政は弘安4年(1281)に亡くなった。初代先祖卒(1493)より212年前である。「(212-40)/20=8.6」、初代先祖より8世代遡る。「龍光院殿山洞源清大禅定門」の「高祖父の高祖父」にあたる。 |

| - 4 - |

| 名字について |

| 名字(みょうじ、苗字)は、日本の家(家系、家族)の名です。法律上は氏(うじ)とも、一般的には姓(せい)とも呼ばれます。現行の戸籍法では、氏は名とともに氏名を構成し、戸籍には戸籍内の各人について氏名を記載することとされています。自分が「今の名字」であることにも、それなりの理由(歴史や由来)があるといわれます。そこで、名字の歴史と由来、自分の名字がいつ決まったのかについて考えてみましょう。 |

| 名字とは |

| 「名字」とは一体何なのか・・・。現代では「氏」も「姓」も「名字」と名前という意味で用いられていますが、古代(平安時代以前)では氏姓制度がしかれ、「氏(うじ)」と「姓(かばね)」は区別されていました。 |

| 氏(うじ)・姓(かばね)とは |

| 「氏」とは「氏族」と呼ばれる血縁集団を表し、各氏族には王権の中で担当する職務が定められていました。古代の大王家(天皇家の前身)を中心としたヤマト王権では、その氏族を「氏」と呼んで管理し、氏族もその氏を名乗っていました。神事・祭祀を担当した中臣氏(なかとみうじ)、軍事や刑罰を担当した物部氏(もののべうじ)等が有名です。「氏」は天皇から与えることもありました。 |

| 「姓」は、元々は古代の大王家が氏族に与えた「称号」のことをいい、臣(おみ)、連(むらじ)、伴造(とものみやつこ)、国造(くにのみやつこ)等があります。飛鳥時代になると、天皇を中心とする中央集権制度への改革を目指す大化の改新(大化元年/646)の中で、身分制度の整理を目的として天皇家から「八色の姓」(やくさのかばね)が与えられました。 |

| 「八色の姓」は、真人(まひと)、朝臣(あそん)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)、稲置(いなぎ)と、文字通り8種類ありました。さらに、戸籍制度が始まったのもその頃で、管理上の必要から庶民にも庶民用の氏姓が与えられました。つまり姓は「天皇から授かる」呼び名、称号のことだったのです。このように、古代の日本では「氏」は血縁集団の呼び名のこと、「姓」は天皇が与えた称号のことだったので、「名字」とは異なるものでした。その後、「氏と姓」は時代が進むにつれ、本来の機能を失っていきます。 |

| 増えすぎた朝臣(あそん)の姓。奈良時代後半になると、八色の姓によって整理された姓(かばね)が形骸化してきてしまいました。有力な氏族のほとんどの姓が朝臣(あそん)になってしまったのです。朝廷に功績のある氏族に対して、褒美として天皇が朝臣の姓を多く与えたことが原因でした。朝臣(あそん)は皇族以外の臣下の中で事実上一番上の地位の姓だったため、氏族たちは当然、下位の宿禰(すくね)より上位の朝臣(あそん)の姓を名乗るようになっていきました。実際に運用されたのは、真人・朝臣・宿禰・忌寸の4つだけ。 |

| 源平藤橘(げんぺいとうきつ)の時代。平安時代になると、朝廷の重要な役職に就く氏族は「源平藤橘」と呼ばれる4つの氏族によって占められることになります。この源氏、平氏、藤原氏、橘氏の全てが朝臣の姓だったため、もはや姓は身分を整理する機能を失っていました。さらに源平藤橘の中で、藤原氏は朝廷の中で圧倒的な力を持つことになり、「藤原氏」が多くなってきたことで、お互いの区別がつきづらくなっていました。 |

| 名字のはじまり |

| 「名字」に通じるものはいつから出てきたのかというと、平安時代の終盤に名字が生まれることになります。公家と呼ばれる貴族の名字と、武士の名字とでルーツが異なりますが、どちらも当時の時代の必要性から自然発生的に生まれることになります。公家(貴族)の名字のはじまり。増えすぎた藤原の氏族は、自分たちの屋敷のある京都の地名等から家名(九条・近衛・鷹司・二条・一条等)で区別されるようになり、いつからか自らもその呼び名を名乗るようになりました。その後他の公家(貴族)である源氏、平氏、橘氏にも同様に広がっていき、平安時代の終わりになると、その通称としての「家名」が呼び方として定着しました。 |

| - 5 - |

| 平安時代の終わりになると、荘園といわれる貴族所有の農地を警護するための武士、地方を開拓するために展開した藤原氏、源氏、平氏等に出自をもつ武士が誕生していました。この頃の武士では武蔵七党が有名です。その武士たちも公家と同じく姓を同じくするものが多かったため、区別がつきづらくなっていました。そこで、武士たちは自分たちの領地・名田(みょうでん)を守り、かつ明確にするため、自分の支配する土地の地名を名字として名乗ったのです。土地の地名が先に付けられ、後からその地名が名字になった。延久5年(1073)に即位した「白河天皇」が退位し、「上皇」となり応徳3年(1086)に院政を始めると「摂政・関白」は次第に無力化し「平安時代」も末期を迎えた。武士の名字のはじまり。白河天皇即位の延久5年(1073)の頃であろう。 |

| 鎌倉・室町時代の苗字。鎌倉時代になると、名字は公家や武家などの特権だと意識され始め、幕府も農民の名字を禁止する政策をとります。しかし、室町時代になると、農民の一揆をはじめとする下剋上が相次ぐようになり、幕府の力が弱体化し、農民も武士に対して影響力を持つようになってきていました。そんな時代の中で、武士も農民との関係を模索し、中には農民に対して自分の名字を与える武士も出てくることになりました。このようにして、幕府が農民の名字を禁止する政策は失敗に終わることになったのです。 |

| 幕府が弱体化し機能不全に陥いるなか民衆たちは団結して支配者に反旗を翻します。そうした反乱を一揆といい、各地で発生しました。当時の一揆は、大きく三種類に分けられます。困窮した地侍、農民、馬借などが債務の破棄を命じる徳政令の発布を求めた徳政一揆、国人と呼ばれる地方の武士たちが守護大名などに対して決起した国一揆、信仰をともにする者たちが結束した宗教一揆です。 嘉吉の徳政一揆は、嘉吉元年(1441)に徳政令を求めて京都及び近江など周辺地域で発生した土一揆(室町時代中期から後期にかけて発生した民衆の政治的要求活動をいう)のこと。 |

| 姓を同じくする公家や武士から名字は始まりました。その後、貴族の「家名」と武士の「名字」は、「名字」として統合され、室町時代になると農民階層にまで広がっていきました。 |

| このように歴史の視点でみると、大きな「氏」の集団から「姓」で区別していたものの区別がつかなくなり、出自を同じくする人達の間で「家」を区別する名称として「名字」が定着したということになります。姓(かばね)は天皇から授かるもので勝手に変えることは許されなかった一方、自分で自由に決められる「名字」は使いやすく、広がっていきやすかったのです。現代でも「横浜の伯母さん」「金沢のおじいちゃん」等と呼んで親戚を区別することも多いと思います。今も昔も、土地や場所が要素になっている点については同じだったということになります。 |

| 安土桃山時代の苗字。戦国時代から安土桃山時代になると、天下を統一した豊臣秀吉が「刀狩り」や「太閤検地」に代表される武士と農民の身分の分離政策(兵農分離)を進めます。この頃になると幕府の影響力が強まり、「苗字を名乗ること」についても支配階級の特権と意識されるようになり、庶民は次第に苗字を公称することを自粛するようになってきます。 戦国時代には諸大名によって行われている。天下を統一しつつあった豊臣秀吉が安土桃山時代の天正16年7月8日(1588)に布告した刀狩令が特に知られており、全国単位で兵農分離を進めた政策となった。 江戸時代の苗字。徳川幕府の江戸時代になると、苗字が身分証明にさらに利用されることになり、享和元年(1801)の「苗字帯刀の禁令」が出されます。これがいわゆる「苗字帯刀(みょうじたいとう)」であり、苗字が身分の象徴になったため、武士等の特権階級や一部の庶民(庄屋・名主)を除いて苗字を公の場で名乗ることができなくなってしまいました。当時の江戸時代の特権階級の名字は1万種程度だったといわれています。 商人や農民の中でも、元々武士の家が帰農した場合には苗字があり、上層の農民も苗字を持ち、商人も名字に「屋」をつけて屋号にしたりしていました。あくまで苗字を公に名乗ることが許されなかったのであり、苗字を持つことが許されなかったわけではありません。そのため、公的な帳面である宗門人別改帳には庶民の苗字は書かれなかったものの、私的なものである寺の過去帳や墓碑には庶民の苗字が記載されることもあったといいます。つまり江戸時代でも庶民でも非公式に苗字を持ち、私的に名乗っていたということなのです。 |

| - 6 - |

| ・名前の成り立ち |

| 一族を表す「氏(うじ)」、身分や地位を表す「姓(かばね)」、自分の家(直系血族の集団)を表す「名字(みょうじ)」、個人の通称名を表す「字(あざな)」、個人の本名を表す「諱(いみな)」。この組み合わせでお互いを識別していました。こう並べてみると、最初から本名(諱)で呼びあえばいいのでは?と思うかもしれませんが、当時の諱(いみな)は、生前に呼ぶことは親などの親しい人を除いて非常に失礼なこととされていました。そのため、「信長様」等と呼ぶことは実際にはあってはならず、個人で区別のつけやすい通称名である「字(あざな)」も持っていたというわけです。 昔だけではなく今でも、初対面の人や目上の人を名前で呼ぶと、馴れ馴れしい・無礼と思われるに違いありません。形を変えながら、日本人のマナーは今でも引き継がれているということなのでしょう。 |

| 「福澤家の系譜」 公認 |

| 「塩田城主福沢氏を見直す」(信濃史学会発行「信濃」第73巻第8号)論文 寺島隆史氏(元上田市立博物館館長、東信史学会常任理事)。恐れ多くも、その大先生に「福澤家の歴史」をご覧頂きコメントを頂戴することが出来ました。先生から頂いたお手紙を以下に転載します。 |

| 「福澤家の歴史」拝見しました。ご実家の繰出し位牌や墓石を調査されての、なかなか立派なご成果と存じます。ですが、一般的なことを申し上げますと、戦国時代以前まで確かな系譜がさかのぼれる家は「万に一つ」もない(現上田市の総世帯数は69,127戸、7戸ある)のが普通であります。上小地方全域を見回しても、そのような家は1軒もないというのが実情と存じます。 |

| 御宅様の「明応、弘治、天文」(明應2年5月20日 龍光院殿山洞源清大禅定門、弘治3年6月5日 光現院覺忠誓本居士、天文20年4月4日 清光院壽覺妙相大姉)の繰出し位牌については、一般的な事例からみて江戸時代になってから、貴家に伝承のあった御先祖について、法名を追贈して供養したものではと思われます。(中略)「明応」「天文」「弘治」等という戦国時代までさかのぼるご先祖について、伝承にしてもあるのは、ごくまれのことと存じます。貴家もご先祖は塩田城主であった福沢氏の一族であったことには違いないのでしょうし、「承応」「寛文」という江戸時代前期からの系譜が判明するような例にしてもごく稀でもあり、それだけでも大したものと言うべきでしょう。 |

| ※1)室町~戦国時代に信濃小県郡塩田城に拠った福沢氏については、坂木村上氏の一家臣であり塩田の代官に過ぎない、というイメージが強い。※2)しかし、特にその末期、天文22年(1553)に武田氏により塩田城が攻略され滅亡する直前の福沢氏は、小県郡では他を圧倒する最大の領主であったとみてよい。それにもかかわらず、福沢氏の存在は矮小化され過ぎているきらいがあるように思われる。これらと蓮華定院過去帳の福沢氏関係の未検討記事をあわせてみる中で、滅亡直前に最盛期を迎えていた様子だった福沢氏について考えたい。 |

| Ⅳ、「福澤家」の所在地にも歴史が |

| 現在の上田市舞田は、北は仁古田・保野、東は中野、南は手塚、西は八木沢に接する。川西丘陵の南麓、湯川左岸の河岸段丘上に集落が形成。「小県郡舞田村を前身とし、古くは小泉郷の前田」。恥ずかしながら、この事実は本考察の段階で初めて知った。私が生まれ育った頃(1947-1965)は、四ヶ村合併(1957)したばかり、中塩田村は、五加・本郷・中野・小島・保屋・舞田・八木沢の7ヶ村であった。 |

| 信濃の荘園(小県の荘園) |

| 信濃国(小県・佐久・高井・水内・埴科・更級・安雲・筑摩・諏訪・伊那の10郡 )の小県郡は、①「浦野荘」(日吉社領、上田市浦野と小県郡青木村全域)、②「塩田荘」(最勝光院領、上田市西南部の塩田平一帯)、③「小泉荘」(一条大納言領 上田市西北部の千曲川左岸一帯)、④「常田荘」(八条院領、上田市中央部)、⑤「海野荘」(殿下御領、上田市東部の神川以東と東御市の一帯)、⑥「依田荘」(前斎院御領、上田市上田市の丸子・武石両地域(同市塩川を除く)と小県郡長和町全域)、⑦「上田荘」(上田市国分・神科台地一帯)であった。 |

| -7 - |

| 小泉荘 |

| 古代東山道の通過点にある、『和名類聚抄』(承平年間/931-938)の「福田郷」にほぼ一致する。『吾妻鏡』文治2年3月12日(1186)条に後白河法皇から源頼朝に示された「関東御知行国々内乃具未済庄々注文」では一条大納言領、領家はその子である法勝寺執行尊長であった。地頭の泉親衡は建暦3年(1213)、泉親衡の乱を起こして執権北条氏に反旗を翻したが鎮圧され小泉荘は北条泰時が没収した。『吾妻鏡』延応元年7月15日(1239)条で、泰時は荘内の室賀郷の水田6町6段を不断念仏料所として善光寺に寄進した。念仏衆12人も定め、6町は念仏僧侶の給免、6段は仏性灯油の料田である。嘉暦4年(1328)の「諏訪大社造営目録案」では、荘内の前田(舞田)、岡を泉小二郎、加畠(神畑)、室賀、神子田(仁古田)を海野信濃権守(海野氏)、上田原、津井地(築地)、保野を工藤薩摩守(薩摩氏)が分割知行し、諏訪大社への神役を勤仕している。南北朝時代初期には足利尊氏の所領となり(『比志島文書』)、元弘3年(1333)家臣の安保光泰(武蔵安保氏)に室賀郷が安堵されている。戦国時代以降は武田氏の支配地となり、荘園は解体され天文22年(1553)小泉氏に所領が安堵されるも居城の小泉城は破却されている。 |

| 小泉荘から塩田荘へ(1578-1604の間) |

| 天平13年(741)この頃小県郡との名前があり、8つの郷で八木沢・舞田・保野等は福田郷の仲間であった。文治2年頃(1186)に、福田郷は小泉庄といわれ、八木沢郷もその中にあったと思われる。天正6年(1578)の上諏訪造宮帳(諏訪大社上社文書)の塩田12郷には舞田はみえないが、慶長9年(1604)真田氏の「大鋒院殿御事蹟稿」には塩田18ヶ村の末尾に舞田がある。従って、天正6年(1578)から慶長9年(1604)の26年の間で舞田は小泉荘から塩田荘に移されたことになる。 |

| 福澤家の立地 日常の往来・もしもの隠棲 |

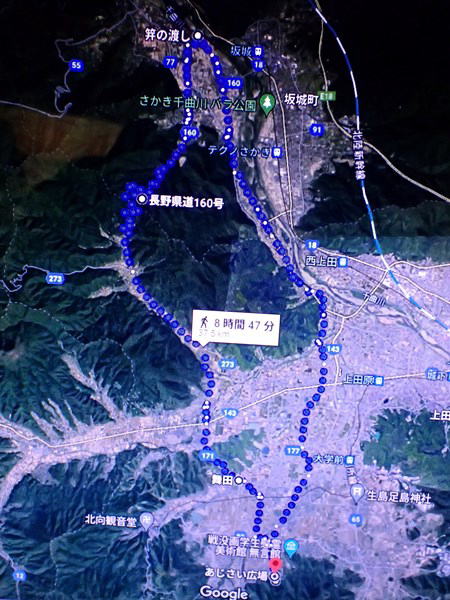

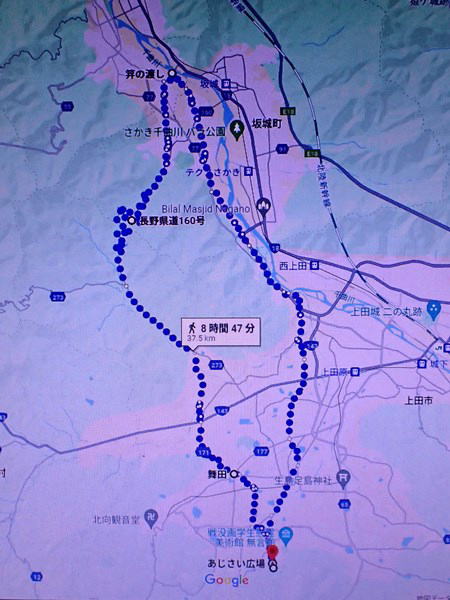

| 「初代先祖」と「塩田福沢氏」を結び付けるには「塩田庄」の一村でなければいけないのか・・・・。「塩田城」と「葛尾城」(村上義清の本城)を地図上にプロットし、「その行き来」ルートを線引きし、「福澤家」の立地・優位性を考察したことがあった。今回、「小泉庄」の一村ということで「更に戦略性」で高まった。 |

|

|

塩田城(画像下部)と葛尾城(同上部)を結ぶルート 左図は航空写真、右図はレイヤで比較目的で掲載 ルートは2つ、右は平地ルート、左は山道ルート 平地は16.5km、小泉-岩鼻-千曲川左岸-網掛経由 山道は21.0km、福澤家(舞田峠-室賀峠-村上経由) 両者の差は約1/4 平地ルートは海野氏に気付かれる 山道は裏道(隠密)ルート |

| 前田(舞田)は塩田庄と思っていた時は領内ルート相当だったが、小泉庄経由でも福澤家の顔パスで行ける。それ以上に小泉庄の内情(塩田北条氏時代は敵方であった)や海野氏の状況も福澤家経由で把握できる。小泉庄地頭の泉親衡は建暦3年(1213)、泉親衡の乱を起こして執権北条氏に反旗を翻したが鎮圧され小泉荘は北条泰時により没収されるも、室賀・神子田(仁古田)が海野氏所領となり塩田北条氏遺構は難しい状況になっていた。何よりも「北条氏残党狩り」(1335)等、塩田城関係者が他領に館を構えることで隠棲が可能となる。 | ||

| 「塩田城」と実家の距離は現在の道路(徒歩)で一里未満(3.5km)、馬でなら常歩で35分、速歩で14分・駈歩なら8分、充分なる通勤圏内、先代先祖が城主(代官)でなくて、兵士・職人・下働きであっても構わない。ただ、親分さんと同じ「福澤」を名乗って許されるでしょうか・・・・。 |

||

| -8 - | ||

| 「塩田城主福沢氏を見直す」(信濃史学会発行「信濃」第73巻第8号)論文 寺島隆史氏(元上田市立博物館館長、東信史学会常任理事)は、「塩田福沢氏」(塩田城代官)について次のように述べている。 室町~戦国時代に信濃小県郡塩田城に拠った福沢氏については、坂木村上氏の一家臣であり塩田の代官に過ぎない、というイメージが強い。しかし、特にその末期、天文22年(1553)に武田氏により塩田城が攻略され滅亡する直前の福沢氏は、小県郡では他を圧倒する最大の領主であったとみてよい。 |

| 主君と微妙な関係を保つ |

| 先ず「塩田城代官」(村上福沢氏)、塩田庄に代官なるも「塩田城」を持つ、坂木の「狐落城」の後方・高所に「三水城」(福沢城)を持つ、そして「砥石城」の尾根下に「福沢出丸」を持つ、これだけの要職でありながら村上家臣団で主要ポストに名を並べない。村上義清の主たる戦いに名が出てこない。不思議である。 |

| 塩田平の歴史 |

| 「塩田」という名が、はじめて史料の上に出てくるのは、平安時代の末期、承安4年(1174)だから、今から、850年前のこととなる。 |

| そのころ朝廷の重臣の一人に、藤原経房という人がいた。この人は、大納言という高い位につくほどの人であったが、生前こまめに日記をつけていた。その日記のうち一部分(約18年分)が残り、『吉記』と呼ばれ、日本史研究上大へん重要な史料になっている。その『吉記』の承安4年(1174)のところをみると、大略次のような記事が書かれている。 「八月十三日に、後白河院(後白河法皇の御所;当時は院政時代で後白河法皇が実権を握っていた)に参り、東寺の最勝光院から依頼されていた信濃の庄園のことについて言上した。そして院の思召しによって十六日にもう一度参上し、『東寺が、信濃国塩田庄の年貢を布で千反進上したい』といっていると申上げたところ、その趣きを実現するように・・・・、というお言葉を載いた。」 |

| この記録によって、塩田庄は当時最勝光院という院の領地で、東寺(真言宗の総本山)の勢力下にあったことがわかる。最勝光院というのは、後白河法皇の后であった建春門院(平清盛の妻の妹)が、承安3年(1173)に創立した寺である。そのとき後白河法皇はじめ多くの貴族が、この寺のため三十数ヶ所もの荘園を寄進したが、その中に信濃塩田庄があった。そして最勝光院の別当(世話役)は、東寺が当っていたから、塩田庄は実際には東寺の支配下になっていた。 |

| 最勝光院は、時の最高権力者である後白河法皇や平清盛をバックとして創立されたものだけに、「その結構宏麗をきわめ、落成の慶讃会には天皇・法皇の行幸啓があった」といわれるくらいの寺であったから、ここに寄進された荘園も全国的にみて富裕で由緒あるところが多かった。塩田庄は、信濃からえらばれたただ一つの荘園であったことをみても、当時中央にあっては、かなり高く評価される土地柄であったと考えねばならない。そのためか塩田庄は年貢千段を貢進することとなっていた。かりにこの一段(一反)を、奈良時代にきめられた調布一反とすれば、長さ8.5m、巾57cmの麻布を千反という莫大な量に調製して貢納していたわけである。 |

| 塩田庄がなぜこのように高く評価されたかというと、実はこの地域がふるくから信濃にとっては、政治的にも経済的にもきわめて重要な場所であったからにほかならない。塩田庄は、その昔(少なくとも千年前)は、安宗(あそ)郷(阿曽郷)といっていたことが、『和名抄』という朝廷が編纂した書物に載っている。この「安宗」という名は今も、塩田平の南方に聳える安曽岡・安曽岡山(何れも東前山・柳沢両区)に残っているが、実は九州の阿蘇山の「阿蘇」と関係の深い名であることも考証されている。 |

| 今から1300-1400年の昔、日本という国の骨組みができ上りつつある頃、当時文化の先進地であった九州から、たくさんの氏族が大和平野に移り住んだ。そして大和朝廷の国造りに参画し功績をあげたが、その中に阿蘇山の麓からやってきた阿蘇氏の一族がある。この氏族は『古事記』によると神八井耳命を始祖とし、意富臣・小子部連・阿蘇君などと分れ、科野国(信濃国の古名)の他数カ国の国造に任命されたと記されている。 |

| -9 - |

| 信濃国造に任命された阿蘇氏の一族は、この塩田平に定着したのだろうというのが、信濃古代史の研究家の説で、その根拠は、塩田平に阿曽岡・阿曽岡山などのアソと称する地名が残っていること、生島足島神社という国魂神(国土生成の神)が「延喜式の大社」として現存すること、(国魂神は、国造の治所には祀られるのが通例であった)、一族の小子部氏の名が小県(小子部の県の意)として残っていることなどによっている。 |

| 大和政権は、日本全土をその支配下に固めて行く時点で、各国に国府(県庁)をおき、そこにいままでの国造にかわって国守(信濃守・越後守等)を任命して中央集権の実をあげた。信濃国の国府は、いまの上田市におかれたことは、まず疑う余地がない。信濃国分寺が現に此処に所在しているからである。国府の所在地を上田市内に定めたことは、その前代の科野(信濃)の国造所が、塩田平にあったことと深い関係があると想定される。 |

| さて、古代のこのような歴史的背景を考えてくれば、平安末期に成立した「塩田庄」という荘園は、政治的にも経済的にも信濃ではきわめて重い意味をもつところに位置していたということになる。それが、信濃でただ一ヶ所最勝光院領として撰ばれた光栄を担うことになった理由の一つであろう。平安終期、中央政権を支えていた平家の勢力を打倒しようとして、まず旗を上げたのが、源頼朝と源義仲の二人であった。従兄弟であるこの二人は、ほとんど同時(治承4年/1180)に挙兵したが、頼朝は流所であった伊豆を根拠としたのに対し、義仲は隠れていた木曽谷を出てきて、はるか東信濃の地を根拠地としている。そしてその地は塩田平の東境に当る依田城であったということも、塩田平に大きな意味を見出してのことと考えられる。義仲は木曽で育っていたため木曽義仲と名のっていたが、彼が集めた兵力は東信濃と西上州の武士を中心とするものであったことは、多くの史書が立証するところである。彼はこの兵力を精鋭な軍団に組織し、千曲川筋を下り北陸道を通って京都に向った。途中必死になって阻止しようとする多数の平家軍を幾度かにわたって撃破し、怒濤のように進撃する軍勢をみて、人は「旭将軍」の名を奉って畏敬した。この戦列に塩田平をはじめ、東信濃の多くの地域の武人が加わっていたことを忘れてはならない。 |

| 義仲は上京して平家撃退の志は達したが、頼朝や後白河法皇に排除されて、形勢日日に非となり、結局栗津ガ原で戦死してしまう。そのあとをうけた頼朝は、弟の義経・範頼とともに平家を滅亡させ、幕府を鎌倉に創めて武家政治を開始した。これからが所謂「鎌倉時代」である。 |

| 頼朝が第一に着手したのは、全国枢要の地に腹心の地頭をおき、幕府の直接の指揮が及ぶようにすることであった。その枢要の地として信濃でまず撰ばれた土地の一つがこの塩田平である。文治元年12月(1185)、彼は全国惣地頭に補せられると、直ちに翌文治2年(1186)の正月、信濃国小県郡塩田庄に地頭を任命している。任命されたのは、彼の信頼が最もあつかった惟宗忠久(後の島津忠久、源の頼朝・丹後局の子/家伝、丹後局は頼朝の乳母比企尼の娘)であった。このときの地頭補任状は、信濃における確実な地頭補任状としては、最初のものであり、全国的にみても最も早いもので、塩田地方をいかに頼朝が重視していたか想像することができよう。 |

| 鎌倉幕府における源氏の政権は、三代にして終った。これにとってかわったのが北条氏である。北条氏も頼朝と同じように信濃国をたいへん重要視したことは、信濃国守護(県知事)として、北条氏で宗家(本家)につぐくらいの家柄である北条重時およびその家流をもってあてていることによって想察することができる。その北条重時(2大執権義時の子)が信濃国の守護に任命されたころ(寛元4年/1246)から、この塩田平は、「信州の学海」という名によって、信州一円に鳴り渡るようになる。 信州の生んだ鎌倉時代の名僧(天下第一といわれた京都南禅寺の開山)無関普門という人の行跡の記録をみると、この方が幼時塩田平に学んだことを記して、「塩田は”信州の学海”といわれているところで、勉強に志すものは、みなここにやってきた」という意味のことが記されている。(嘉禄元年1225)ごろのことだ。また、これから25年くらいたったと推定されるころ、別所に安楽寺が創建された。開山は樵谷惟仙という高僧で、鎌倉の建長寺(鎌倉第一の名刹)の開山であった蘭渓道隆という名僧と、中国で一緒に学んだ親友の間柄であった。この高僧が別所安楽寺の開山となったということは、それだけで塩田の存在が高く評価されたということを物語っているが、なおこの安楽寺が、信州では、飛びぬけて早くできた禅宗寺院であり、当時塩田平が文字通り信州教学の殿堂であったことを示唆する。 |

| -10 - |

| 建治3年(1277)北条氏の一門で、時の幕府の連署(副総理)という重職にあった北条義政が、引退して信州に入り、塩田に館を構えるのである。義政は、当時の信濃守護北条義宗の叔父であり、執権(総理)北条時宗を補佐して、文永11年の蒙古襲来という”国難”をきりぬけた人だ。この重臣が何故このとき引退を決意したかについては、諸説があって定かではない。かつては、流謫(島流し)されたといわれていたが、そうでなく進んでこの地に入ったことは、最近塩田北条氏についての研究によって明らかにされてきた。 |

| 何故この地を永住の地として撰んだかについては、いまだ明確な答が出ていない。周知のように、北条氏はその一門から名越・赤橋・常葉・塩田・金沢・大仏などいくつかの支族が出て、それぞれ幕府に近い枢要の地を根拠としている。しかるに塩田北条氏のみが、遠く信濃塩田の地に根拠をもとめ、しかもこの地に3代57年いて、幕府滅亡まで宗家に忠誠を尽しているのは何故か。おそらくそれは塩田の地が幕府にとってきわめて重要な意味をもつところであったこと、そしてそのため、ここが”信州の学海”といわれるように、信濃における政治・文化・宗教の一大中心であったこと等が、義政をしてここに本拠を定めさせた基本的な理由になったと言えよう。 |

| それならば、どうして塩田平がそのような土地になっていたかといえば、おそらく鎌倉時代に入って、信濃の守護がまずこの地に置かれたからではなかったかという推考が生まれる。確実な史料によれば、信濃守護ということばが最初に出てくるのは、嘉禄3年(1227)『明月記』の記事で、その時の守護は北条重時である。しかし重時の父義時が信濃守護となっていたことを証明する史料もあるので、おそらく北条氏は、信濃の重要性にかんがみ、はじめから宗家の義時およびその子孫に、直接守護の役に任せさせていたものであろう。 |

| 重時が信濃守護となったころ、塩田は信濃の政治・文化の一大中心であったことは前に述べたが、それは義時のころからすでに塩田に守護所がおかれていたことによるものと推定したのは一志茂樹博士である。そしてその場所は塩田地方の南に聳える独鈷山の山麓・現在の東前山区にある塩田城あたりと同博士は指摘した。この地には東西3ha、南北2haにわたる広大な城館跡があり、信濃最大の城館跡と考えられるところから、「おそらく鎌倉時代における信濃守護所跡で、南北朝以後ひきつづき村上氏の最も有力な前進基地として用いられたもの」と同氏は報告書に記している。 |

| 塩田北条氏は、ここを本拠とすること3代57年、元弘3年(1333)鎌倉幕府が滅亡するとき、一族あげて奮戦、宗家のために殉じた。その後この塩田地方は、東信の雄族村上氏(本拠地は埴科坂城の葛尾城)の領有するところとなり、塩田城はその前進基地として、村上氏の代官福沢氏が守ったと考えられる。確かな史料としては、室町前期の文安5年(1448)から福沢氏がここに在城したことを示す文書があり、以降天文22年(1553)武田信玄の攻撃をうけて落城するまで村上氏の有力な根拠地であった。信玄は天文10年(1541)小県地方に侵攻をはじめてから12年の歳月をかけて、やっと塩田城を攻略し、はじめて北信濃をのぞく全信州を手中とすることができたのである。塩田城に拠った村上氏の抵抗がいかに大きかったかをよく物語るものであると同時に、塩田平の戦略的な重要性を如実に示すものといわねばならない。鎌倉時代、北条氏3代57年にわたる塩田平の歴史も重要だが、南北朝・室町時代に入って少なくも200年に余る村上氏(代官福沢氏)治政時代の塩田平の歴史も、あらためて検討される必要があるであろう。諏訪大社の史料によれば、室町時代の塩田福沢氏は、常に信濃における最大土豪の一として記録されている。 |

| 武田信玄はこの土地の重要性をよく認識していたためか、塩田城を落城させると、すぐこの地方の大社生島足島神社(当時は諏訪大明神)に祈願状や安堵状をささげて民心を安定させるとともに、塩田城に腹心の部下飫富(おぶ)氏を置いて東信濃経営の中心地とし、同時に北信濃へ対する前進基地とした。越後から北信濃へ入って来た上杉謙信と武田信玄が一騎打を演じたという川中島の戦いは、これから9年後の永禄4年(1561)のことで、信玄が塩田城に入ってから8年目に当る。天正10年(1582)武田氏が滅亡して後、小県郡一円は真田氏の領有するところとなった。そして上田藩は、塩田平を”塩田三万石”と称し、藩の穀倉地帯としてきわめて重要視し、藩政初期仙石氏時代には、塩田城の城下町であった東前山に大庄屋をおいてこれを統率させている。 |

| - 11 - |

| Ⅴ、執権北条氏 17代130年(1203-1333)の歴史に福澤家のルーツ“源”を探る |

| 源頼朝は平家(平清盛;1167-1185、山城国平安京、京都六波羅、六波羅政権)を一掃すると天皇陛下に圧力をかけて自分を征夷大将軍(1192-1199)に任命させ、鎌倉幕府を開きます。それが1192年のことで、本格的な武家社会の始まりです。このときから政治の実権は朝廷(摂政や関白)から鎌倉幕府へ移ります。頼朝の存命中は頼朝による鎌倉幕府将軍の独裁政治が行われていたのですが、開幕からわずか7年で頼朝は死去します。頼朝の後継ぎとして2代将軍には頼朝の正妻である北条政子が生んだ長男頼家が就任しました。しかし、このとき頼家はまだ18歳です。そのため、将軍を補佐するという名目で母親の北条政子とその父北条時政(初代執権)を中心とする政治が始まります。これが北条氏による執権政治の始まりです。 |

| 北条政子は猛女、北条時政(政子の父)は平氏と源氏の両家で猛将と謳われた人物です。この北条父子を中心とする政治をよく思わなかった頼家は自分のお気に入りの部下ばかりを重用して自分の好き勝手に政治を行おうとします。北条父子はこれではダメだと判断し、頼家を幽閉してその弟実朝を3代将軍に擁立します。すると、頼家が可愛がっていた部下たちが北条氏に反発しました。そうなると北条氏は2代将軍である頼家を亡き者にしようと計略を用いて頼家が懇意にしていた梶原景時や比企能員などの有力な御家人を殺害(比企能員の変;1203)し、頼家を入浴中に暗殺します。この頃になると、北条氏の身勝手な立ち振る舞いに反感を抱く御家人が増えてきました。源義経のもとで激戦を潜りぬけてきた畠山重忠や和田義盛たちは北条氏を滅亡させようと計画を練り、乱を起こすのですが、北条氏によって返り討ちにあってしまいます。そうなると、北条氏に盾つこうとする御家人はいなくなり、北条氏による執権政治の基盤ができあがりました。 |

| 初代執権;北条時政(1203-1205、1年11ヶ月) 享年78 北条氏(得宗家初代) |

| 北条時政は源頼朝亡き後、娘の北条政子とともに2代将軍頼家を補佐します。頼家の自由気ままな独裁を止め、宿老(家老と同義)拾三人の合議制を提案しました。この合議制の内容は政務の議会において13人の宿老が同意しないと法案や政策を可決しないというものでした。これは、2代将軍頼家が自分のお気に入りである5名を指名し、その5人に逆らうことを禁じ、自分はその5人にしか会わないという突拍子もない制度を作ったことに対抗する手段でした。その後、北条時政は梶原景時や比企能員をはじめとする有力な御家人を滅ぼして政所別当に就任します。鎌倉幕府ではこの政所別当が執権と呼ばれるようになります。3代将軍実朝の治世では補佐役として幕政を左右しました。 |

| 2代執権;北条義時(1205-1224、18年11ヶ月) 享年62 得宗家 |

| 北条義時は畠山重忠が北条氏を滅ぼさんと乱を起こしたのを機に父である時政を出家させて鎌倉幕府から追放し、自らは政所別当に就任します。侍所別当(武士が常駐する機関の長官)である和田義盛が乱を起こしたときにこれを鎮圧し、侍所別当も兼任します。以来政所別当と侍所別当を兼任する者が執権となり、両機関は北条氏が代々世襲するようになりました。2代執権北条義時のころは鎌倉幕府3代将軍実朝(甥っ子)の暗殺(実朝の実母北条政子との兄妹による共謀と言われている)と後鳥羽上皇による承久の乱が起きます。実朝が死去したことによって源氏の嫡流は絶滅します。それでも鎌倉幕府将軍はいなければならないので、この頃から公家より7-10歳くらいの少年を選抜して将軍に就け、政治の実権は北条氏が握る。将軍が成人すると廃位してまた公家から少年を選抜して将軍につけるという流れが慣例化します。承久の乱(1221、後鳥羽上皇が義時に討伐の兵を挙げるも敗れた)鎮圧後には朝廷を監視する機関である六波羅探題が設置されます。 |

| 3代執権 北条泰時(1224-1242、18年) 享年60 得宗家 執権政治の最盛期 |

| 北条泰時は伯母の北条政子が死去(1225)すると鎌倉幕府を宇津都辻子(1225-1236)に移し、政務(源氏政権から合議制を旨とする執権政治への移行を目指し)を執ります。3代執権北条泰時のころは、裁判をスムーズに進行できるよう連署や評定衆の設置と武家の法律である御成敗式目を制定します。和賀江嶋という貿易港を築き、巨福呂坂や朝夷奈切通などの流通ルートを開通させ、本格的な北条執権体制を確立しました。 |

| - 12 - |

| 幻の4代執権 北条時(㤗時の長男)1230年卒 享年28 得宗家 |

| 建仁3年(1203)、北条泰時(第3代執権)の長男として生まれた。承久3年(1221)の承久の乱では父の泰時とともに東海道を攻め上り、5月21日に18騎で従軍した。この乱の最中の大きな戦いであった6月14日の宇治川合戦において、朝廷方の激しい抵抗と宇治川の急流に阻まれた幕府軍が苦戦している中で、時氏自らが宇治川を敵前渡河する功績を立てた。貞応3年6月(1224)、父が第3代執権として鎌倉に戻ったため、入れ替わりで六波羅探題北方に任じられ、京都に赴任した。嘉禄3年4月20日(1227)に修理亮に任官し、安貞元年(1228)には若狭国の守護となった。若き時氏は将来、第4代執権となることを期待されていた。時氏の六波羅探題在任中の京洛周辺は、先の承久の乱の余波で治安が乱れており、京都の警備担当者として治安の取り締まりに当たる一方、得宗家の嫡子である事から南北両探題の主導的立場にある執権探題として在職した。翌寛喜2年3月28日(1230)、六波羅探題在職中に病に倒れて鎌倉へ戻った。4月11日に鎌倉入りした時氏は病の床に着いた。泰時らは様々な治療や祈祷を行わせたが時氏の体調は回復せず、6月18日に父泰時に先立って死去した。享年28。北条氏の後継者として期待していた愛息に先立たれ、泰時は悲しんだと伝わる。また関東では、時氏の死を悼んで出家する者が数十人にのぼったという。時氏の死から12年後に泰時が没し、第4代執権には時氏の長男の経時が就任した。 |

| 4代執権 北条経時(北条時の長男)(1242-1246、3年9 ヶ月) 享年23 得宗家 |

| 北条経時の時には将軍が実権を握ろうとするなど、反執権勢力が盛り上がりを見せました。経時はそんな実権を握ろうとした将軍を下ろして、別の将軍を擁立することに成功します。 |

| 鎌倉幕府第4代征夷大将軍の藤原頼経は寛元2年(1244)の時点で27歳に成長していた。そのため、将軍の側近には北条光時、三浦泰村など反執権勢力による集団が形成されつつあり、得宗家(初代時政の嫡流/本家)と対抗するようになっていた。 |

| 5代執権 北条時頼(北条時の次男)(1246-1256、10年8ヶ月) 享年37 得宗家 |

| 北条時頼は反執権勢力を一掃することに成功。さらに、執権に次ぐ有力な御家人を排除し、当時の将軍を追放。後嵯峨天皇の皇子を次期将軍に擁立しました。また、時頼の治世以来北条嫡流による専制的な執権政治が始まります。さらに、裁判沙汰を効率よく処理するために領地問題に特化した引付という裁判機関を設けます。 |

| 寛元4年(1246)、第4代執権北条経時が早世すると、北条光時が前将軍藤原頼経と共謀して新執権北条時頼を廃しようとした謀反が発覚する。『保暦間記』によれば、光時は時頼の執権就任に対抗し、「我は義時(2代執権北条義時)の孫なり。時頼は曾孫なり」と述べたという。結局頼経派は敗北し、将軍御所にいた光時は陰謀の発覚を悟り、御所を出たものの自邸には戻らず出家して弟らと共に時頼に髻を送って降伏し、所領を没収されて伊豆国江間郷へ配流となった。 |

| 第一次中継ぎ執権(眼代または目代) |

| 5代執権北条時頼は、6代執権(1256-1264、7年7ヶ月、享年35、赤橋流)北条長時に執権を譲位します。それは嫡男北条時宗が幼少だったためにとられた措置(幼稚の程の眼代なり)でした。しかし、譲位された長時も間もなく病のため執権を辞任すると、7代執権(1264-1268、3年7ヶ月、享年69、政村流)に北条政村が就任しました。そしてこの頃、元の第5代皇帝フビライ・ハンが日本を元に従わせようとして侵攻してきます。これが第一次元寇(蒙古襲来)です。 |

| 初代塩田流北条氏 北条義政(1277-1281) 父は極楽寺流 重時;2代執権 兄の長時は6代執権 |

| 鎌倉幕府第6代将軍宗尊親王(11歳で皇族将軍、1252-1266北条氏の専制体制にあり何ら権限は無く和歌の創作に打ち込んでいた)に仕え、7代執権(1264-1268)北条政村において、文永2年(1265)に引付衆、文永4年(1267)に評定衆、文永6年(1269)に二番引付頭に昇進し、幕府要職を歴任した。文永10年(1273)に叔父北条政村が死去し、政村に代わって連署に任じられ、8代執権北条時宗を補佐する。 |

| - 13 - |

| 8代執権 北条時宗(1268-1284、16年1ヶ月) 享年34 得宗家 |

| 北条時宗の就任時は2度に渡って元寇(蒙古襲来)という日本の危機に直面しました。元寇は神風によって撃退されたとされていますが、2度目の元寇では鎌倉幕府の御家人が7日間粘って上陸を許しませんでした。その間に暴風雨が降って元は撤退していきました。また、当時福岡では2度目の元寇に備えて200kmにおよぶ石垣を海岸線に沿わせたと言われています。 |

| 9代執権 北条貞時(1284-1301、17年4ヶ月) ここまで得宗家(時政の嫡流/本家) 享年40 得宗家 |

| 平氏のご落胤(父親に認知されない庶子、私生児)、管領の平頼綱が勢力を伸ばして、恐怖政治を強行します。貞時はこれを誅殺して執権政治体制をより強固なものへと整えました。 |

| 第二次中継ぎ執権 |

| 北条貞時は執権の座を10代執権(1301-1311、10年1ヶ月、享年37、宗政流)北条師時に譲ります。その後は執権を第11代執権(1311-1312、8ヶ月、享年54、大仏流)北条宗宣、第12代執権(1312-1315、3年1ヶ月、享年37、政村流)北条煕時、第13代執権(1315-1316、1年、享年48、善恩寺流)北条基時を経て、第14代執権に北条高時が就任します。 |

| 2代塩田流北条氏 北条国時(塩田陸奥入道) |

| 10代執権(1301-1311)北条師時の徳治2年1月28日(1307)、二番引付頭人に就任、応長元年10月25日(1311)、一番引付頭人に就任。正和2年(1313)一番引付頭人を辞任。 |

| 14代執権 北条高時(1316-1326、9年7ヶ月) 享年31 得宗家 |

| 北条高時の辞任により北条貞顕が15代執権(11日)に就任しますが、反発勢力によって高時の弟泰家を就任前に推挙されていました。泰家は兄に失望し、意固地になって出家します。やがて泰家によって貞顕が謀られているとの噂があり、貞顕就任後わずか10日で執権を辞任しました。 |

| 15代執権 北条貞顕(1326、11日) 享年56 金沢流 |

| 14代執権北条高時の辞任により北条貞顕が15代執権に就任しますが、反発勢力によって高時の弟泰家を就任前に推挙されていました。泰家は兄に失望し、意固地になって出家します。やがて泰家によって貞顕が謀られているとの噂があり、貞顕就任後わずか10日で執権を辞任しました。 |

| 16代執権 北条守時(1326-1333、7年1ヶ月) 享年39 赤橋流 |

| 北条守時が最後の執権です。守時の代で鎌倉幕府は新田義貞や足利尊氏によって倒幕されます。一般的な知名度は低いのですが、守時は足利尊氏の正妻の兄。つまり足利尊氏にとって義理の兄にあたります。北条守時は最後まで北条氏の威厳を保ちながら自刃し、事実上の倒幕がなされました。 |

| 3代塩田流北条氏 北条俊時 |

| 16代執権北条守時(1326-1333)元徳元年11月11日(1329)、評定衆に任じられ、同3年1月23日(1331)、四番引付頭人に就任した。 |

| 17代執権 北条貞将(1333、1日) 享年32 金沢流 |

| 貞将は「冥土への思い出になるでしょう」と御教書を受け取って戦場に戻り、新田軍に対して突撃を敢行し、嫡男の忠時ら多くの金沢一族と共に戦死した。その最期は『太平記』に壮烈な描写で記されており、高時から与えられた御教書の裏に「棄我百年命報公一日恩」(我が百年の命を棄てて公が一日の恩に報ず)と大文字で書き、それを鎧に引き合わせ(胴の合わせ目)に入れたのち、敵の大軍に突撃して討死にしたという。天皇に任命された鎌倉幕府将軍、それより下位の御家人が日本の頂点となる執権政治は前代未聞の政治です。この執権政治は鎌倉幕府を開いた源頼朝の没後から鎌倉幕府が倒幕されるまで、約100年以上も続きました。 |

| - 14 - |

| 中先代の乱 |

| 元弘3年/正慶2年(1333)鎌倉幕府を打倒して成立した建武政権(後醍醐天皇が始めた新しい政治;1334-1336)であったが、現実から乖離した政策の数々に諸国の武士は不満を募らせた。建武2年(1335)に発覚した西園寺公宗(鎌倉幕府の滅亡で役職を停止)と北条泰家(第9代執権北条貞時の四男。14代執権北条高時の同母弟に当たる)の陰謀は失敗に終わるが、全国の旧北条氏所領で北条残党の蜂起が相次いだ。特に7月信濃で諏訪氏の支援のもと蜂起した北条時行は、各地の反建武政権勢力を吸収し、足利直義を追い出し、鎌倉を占領する勢いを見せた。北条泰家は、京都に上洛して旧知の仲にあった西園寺公宗の屋敷に潜伏し、建武2年6月(1335)に公宗と共に後醍醐天皇暗殺を企むも、事前に計画が露見して公宗は殺害された。ただし、泰家は追手の追跡から逃れて各地の北条氏残党に蜂起を促し、これに呼応した信濃の北条時行・諏訪頼重が挙兵して鎌倉将軍府を陥落させた。『市河家文書』によれば建武3年2月、南朝に呼応した北条氏である「丹波右近大夫」や地元の凶徒の「深志介知光」とともに信濃国麻績御厨で挙兵し、北朝方の守護小笠原貞宗、村上信貞らと交戦したとされるが、その後の消息は不明。一説には建武2年末に野盗によって殺害されたとも言われているが、『太平記』においても建武2年の記述を最後に登場することが無いので、恐らくはこの前後に死去したものと思われる。 |

| 北条氏残党狩り |

| 元弘3年5月(1333)に鎌倉幕府が滅び、後醍醐天皇が帰京すると天皇による親政(建武の新政)が始まる。この親政は、建武3年10月(1336)に終焉するが、その間平和だったわけではない。実際、建武2年8月(1335)に足利尊氏が政権から離脱して以降、南北朝時代の前哨戦ともいうべき内乱状態に陥る。建武2年の春(1335)には信濃でも反乱が起こり、やがて建武新政を瓦解に導く「中先代の乱」に発展していく。 |

| 反乱は、殆ど全て北条氏が守護職を持っていた国(日向・越後・紀伊・越後・信濃)、もしくは北条氏の旧領(陸奥)で発生し、反乱軍には北条氏の一族・家人が参加している。彼らは、北条一門としてその国に地頭職をもち、あるいはそれらの一門に仕えて所領の経営に当たってきたが、元弘3年(1333)に鎌倉幕府が滅亡して以来、朝敵与党の烙印をおされて所領を失っている。奥州では建武政権に忠誠を誓って、所領までも与えていたにも関わらず、北条氏残党に寝返って反乱に加わる者があり、また他国から逃げ込んだ北条の落武者もあった。「街道の警備を厳しくして落武者を捕らえよ」という指令が国府から出されている。北条氏の一族・家人のほかに、その地方土着の豪族が参加している(奥州・紀伊・日向)。奥州着任早々、反乱鎮圧の指揮をとった北畠顕家が、のちに「三年間諸国の租税を免じて、土木をやめ、贅沢を断てば、逆境の反徒はおのずから帰服するだろう」と後醍醐天皇に諫奏しているように、地方の豪族が北条残党側に加わった主な原因は、「二十分の一税」という重税に反発したからである。建武政権に不満を募らせる武士たちは足利尊氏に期待を寄せていくが、北条氏残党はその尊氏への復讐と北条氏再興のために反乱を各地で引き起こしていた。 |

| Ⅵ、坂木村上氏の歴史 平氏追討 |

| 寿永2年7月28日(1183)、都落ちした平氏一門に代わって、義仲・行家軍が入京する。この日の議定では平氏追討を主張する意見と平氏との和平交渉による天皇と剣璽の奪還を図るべきとする意見に割れたが、この日後白河は義仲・行家に平氏追討宣旨を下すと同時に、院庁庁官・中原康定を関東に派遣した。30日、藤原経宗・九条兼実・三条実房・中山忠親・藤原長方が大事を議定するために召集される。議題は平氏追討の勧賞・京中の狼藉・関東北陸荘園への使者派遣についてだった。 勧賞は第一・頼朝、第二・義仲、第三・行家という順位が決まり、それぞれに任国と位階が与えられることになった。京中の狼藉は、これまで警察権を掌握していた平氏が7月25日にいなくなり、食糧難の中で大軍が入京したことにより、深刻なものとなっていた。「7月26日に比叡山の僧兵が降りて来た。市内の放火略奪が発生した」とある。治安回復・狼藉の取り締まりは、義仲に委ねられることになる。義仲は入京した同盟軍の武将を周辺に配置して、自らは中心地である九重(左京)の守護を担当した。7月30日条によると、京中守護の武将と担当地域は以下の通りである。村上信国は、「五条より北、河原より東、近江境に至」とあり。 |

| - 15 - |

| 村上信国は、平安時代末期の武将。清和源氏頼清流。源為国(村上為国)の子。兄弟に道清、基国、宗実、経業、惟国、世延(安信)、宗信らがあり、子に信実がある。母は信西女。仮名は太郎。官位は従五位下、右馬助(尊卑分脈)。治承・寿永の乱に際して信濃国内で挙兵した木曾義仲に従い上洛し、京中守護軍の一人として都の警護の任にあたった。その後、義仲との関係は不和になったものとみられ、法住寺合戦を経た寿永2年12月(1183)に同じく京中の守護に名を連ねた葦敷重隆や源有綱といった武将らと共に解官されている(『吉記』)。以後の詳しい動向は不明。 法住寺合戦は、寿永2年11月19日(1184)、木曾義仲が院御所・法住寺殿を襲撃して北面武士および僧兵勢力と戦い、後白河法皇と後鳥羽天皇を幽閉、政権を掌握した軍事政変である。平安時代末期の内乱、治承・寿永の乱の戦いの一つ。 |

| 平安時代の村上氏の立場(一部に系譜との違いがあり) |

| 越前に配流(流罪)になっていた顕清の次男村上為国とその子信国と基国が、保元元年(1156)の保元の乱で崇徳上皇に味方し参加。敗戦し囚われたのち、兄弟の生母(為国の妻)が、後白河天皇の側近藤原通憲(信西)の娘であることを理由に赦免された(一説に基国は後白河天皇方で、父の助命を求めたともいう。)平治の乱(1159)では藤原通憲(信西)方につき勝利する。 なお、為国は叔父の村上盛清の養子となっているが、顕清の後を継いだ兄の宗清も「村上蔵人」を称していることから、養子以前(父の顕清や祖父の仲宗の代)から村上姓になっていたと考えられる。為国の弟・盛国は八条院判官代となり筑摩郡波多郷に拠って「波多判官代」を号した。 その後の為国親子は、信濃国の木曽地方で挙兵した源義仲軍に参加し、義仲とともに寿永2年7月28日(1183)に上洛した。しかし、義仲と後白河法皇が対立すると法皇方に味方し、多田行綱の指揮下で水島の戦いから帰京した義仲軍と11月19日に法住寺合戦で戦うが敗戦。基国が戦死し信濃へ帰国。源頼朝が後白河法皇の院宣に従い、源義仲討伐の軍を起こすとそれに参加。その後の平家追討にも参加し、源義経に属して一ノ谷の戦いで活躍した記録が残る。『吾妻鏡』文治元年11月10日(1185)条では、村上経伊が義経の与党藤原時実を京都で捕えている。 |

| 平安時代(794-1185) 末期(1160-1185)平氏政権 |

| 室町時代は、日本の歴史において室町幕府(足利将軍家)によって統治されていた時代(1336-1573)を指す。「室町時代」の名称は、京都の室町に幕府が置かれていたことに由来する。 |

| 広義)では「室町幕府が存在した時代」に当たり、足利尊氏が建武式目を制定した建武3年/南朝:延元元年(1336)または征夷大将軍に補任された建武5年/延元3年(1338)から、15代将軍義昭が織田信長によって京都から追放される元亀4年(1573)までの237年間、もしくは235年間を指す。 狭義)では建武新政から明徳の和約による南北朝合一明徳3年/元中9年(1392)までの最初の約60年間を南北朝時代、「応仁の乱」応仁元年(1467)または「明応の政変」明応2年(1493)以後の時代を戦国時代と区分して、その間の75年間から100年間を室町時代と区分する場合もある。 「南北朝時代(1337-1392)という時代もこの間にあり。 |

| 前史(1097-1153) |

| 平氏政権に至る基盤形成は、白河院政期に遡る。平正盛は、桓武平氏貞盛流の伊勢平氏に出自し、その父の正衡までは軍事貴族の中でもそれほど有力な一族ではなかったが、永長2年(1097)伊賀国の所領を六条院(白河上皇の娘・郁芳門院の御堂)に寄進して鞆田荘を成立させた。正盛は預所となり、周辺の東大寺領も取り込んで立荘するなど、白河の政治権力を後ろ盾に東大寺や国衙の支配を除去して実質的な土地所有に成功した。立荘の背景には、東大寺や国衙の支配と収奪を逃れようとする田堵農民層と、自らの所領の拡大・安定を狙った正盛の間に利害の一致があったと考えられる。正盛は自らに服従した田堵を郎等・家人にして、武士団を形成していった。 |

| - 16 - |

| 一方、白河上皇も権力維持のために、正盛の武力を必要としていた。当時の白河は院領が少なく、直属武力もほとんどなかった。しかも、白河に対抗する勢力として、異母弟・輔仁親王や摂関家を始めとする伝統的貴族が存在し、田堵農民層を神人・寄人に組織して巨大化した寺社勢力の圧力も熾烈だった。これらの諸勢力を抑えて国政の主導権を確保するため、白河は自らの手足である院近臣や親衛隊ともいえる北面武士を、受領・太政官・兵衛府・衛門府などの公的機関に強引に送り込んでいった。 |

| このような情勢の中で北面武士になった正盛は、出雲で源義親の濫行が起こると、嘉承2年12月19日(1107)、追討使に抜擢される。翌年正月には早くも義親の首を携えて華々しく凱旋し、白河は正盛を但馬守に任じた(ただし、その後も義親生存説が根強く残る)。これを契機に北面武士の規模は急激に膨張し、元永元年(1118)延暦寺の強訴を防ぐため賀茂河原に派遣された部隊だけで「千余人」に達したという。正盛は主に、北面武士・検非違使・追討使といった国家権力の爪牙として活躍するが、各地の受領も歴任した。当時、国衙は在地領主・田堵農民層との闘争でその支配体制が危機に瀕していたため、武力による補強が求められていた。 |

| 正盛の子・忠盛も父の路線を継承して、院政の武力的主柱となった。その役割は鳥羽院政期となっても変化はなく、牛馬の管理・御幸の警護を行う院の武力組織の中核ともいえる院御厩の預となった。鳥羽院政期になると荘園整理が全く実施されなくなったため、各地で荘園は爆発的に増加した。忠盛も受領として荘園の設立に関与し、院領荘園の管理も任されるようになった。肥前国神埼荘の預所となった忠盛は、大宰府の関与を排除して日宋貿易にも直接介入するようになった。 |

| この頃、日宋貿易につながる海上交通ルート「瀬戸内海」は、海賊の跋扈が大きな問題となっていた。これらの海賊は、有力な在地領主、神人・供御人の特権を得た沿岸住民などが経済活動の合間に略奪しているケースが多く、国衙の力だけでは追討が困難だった。鎮圧するには強力な武士の棟梁を追討使にする他に手はなく、忠盛に白羽の矢が立てられる。忠盛は海賊追討に成功するが、降伏した海賊(在地領主)を自らの家人に組織化した。忠盛は他の院近臣受領と同じく院への経済奉仕に励む一方で、荘園の預所・受領・追討使の地位を利用して在地勢力を自らの私兵に編成するなど、武士団の増強も怠らなかった。これは院の権威のみを頼みとする通常の院近臣とは、決定的に異なる点だった。 |

| 仁平3年(1153)忠盛が没したとき、藤原頼長は「数国の吏を経、富巨万を累ね、奴僕国に満ち、武威人にすぐ」(『宇槐記抄』)と評したが、これは平氏の実力の大きさを物語っている。忠盛の築いた経済的・軍事的基盤は、子の清盛に継承された。 |

| Ⅶ、泉親衡の乱(小泉庄への理解) |

| 伊那源氏の一族に生まれ、一介の地方豪族から鎌倉幕府の御家人に上り詰めた男がいる。その名は、のちに鎌倉を揺るがす乱(泉親衡の乱)の首謀者(泉親衡)である。 |

| 泉氏は早くから源義朝(源頼朝・範頼・義経の父)と関わり配下として活動していた。しかし平治の乱(1160、平氏政権樹立)で義朝は敗死。泉氏は雌伏の時を経て、源平合戦(1180-1185、平氏の滅亡)が始まると再び源氏に与して戦っています。鎌倉幕府成立(1192)後、親衡は御家人として政権を支えていました。ところが頼朝死後(1199)は権力闘争が激化。北条氏が幕府の権力中枢を掌握(時政、1203-1205)していきます。不満を持った親衡は北条義時(2代執権、1205-1224)を倒すべく挙兵を計画。和田義盛や八田知家の一族からも関与者を出すほどの事件(泉親衡の乱、1213)に発展した。治承2年(1178)、泉親衡は信濃国に本拠を置く武士泉公衡の子として生を受け、幼名あるいは通称は小次郎と称している。泉氏は信濃国の小県郡にある小泉庄を本願地とする一族で、清和源氏の初代棟梁源経基(経基王)の五男満快の曾孫源為公が信濃国伊那郡に土着し伊那源氏の祖となる。その伊奈氏の一族からの分派。泉氏が歴史の表舞台と関わりを持ったのは、河内源氏との出会いによる。親衡の祖父泉快衡は、正室に横山党の小山経隆の娘を迎えている。横山党は、武蔵国多摩郡横山荘を中心に発展した武士団で、源義朝の配下になっているので、河内源氏との繋がりがあっても不思議ではない。 |

| - 17- |

| 保元・平治の乱を足がかりに平氏が台頭すると、源氏やその麾下にあった坂東武士団も平家に圧迫され雌伏の時を強いられることになる。しかし、治承4年(1180)、後白河法皇の第三皇子以仁王の挙兵をきっかけに、源頼朝が伊豆国で兵を挙げる。一方、信濃国でも木曽義仲が打倒平家を掲げて立ち上がり、泉氏は同族の井上氏などと共に源氏方として参戦した。地理的状況から、泉氏は当初、木曾義仲に従ったものと考えられるが、寿永2年(1183)には頼朝と義仲の間で対立が勃発。泉氏が頼朝に接近したのは、この前後だと推察される。この後、寿永4年(1185)の壇ノ浦で、頼朝は平家を滅ぼし、源氏の世が到来。親衡ら泉氏も大きく政治と関わりを持つことになる。 武家政権が形作られていく過程で、鎌倉の内部対立は深刻になっていきました。平家滅亡後まもなく頼朝と義経の兄弟が対立。頼朝は奥州藤原氏に圧力をかけて義経を殺させます。さらに弟の範頼に疑いをかけて流罪に処し、のちに誅殺するなど源氏の身内に対して厳しく臨みます。泉氏も源氏出身の武家ですが、頼朝からは決して粗略には扱われていません。建久元年11月(1190)、頼朝の上洛に、付き従った兵には泉親衡の同族と思われる泉八郎が加わっていました。鎌倉殿(鎌倉の支配者)に従う御家人の中で、泉氏は源氏出身ということもあって信頼を得ていたようです。建久3年(1192)、頼朝は征夷大将軍に就任。公的に鎌倉に幕府を開くことが許され、泉氏も頼朝の下で幕府御家人として源氏の血筋から幕府の中枢近くで活躍したことでしょう。しかし、建久10年(1199)に頼朝は突如病没してしまいます。まだ若い源頼家が第2代鎌倉殿として頼朝の地位を継承したことで、これを補佐すべく北条氏ら宿老たちによる十三人の合議制で運営されることになるのです。 |

| 宿老たちによる鎌倉幕府の内部の主導権争いが始まり鎌倉殿をも巻き込んでいきます。正治2年(1200)には、御家人66名が宿老の梶原景時を訴追。失脚した梶原は京を目指すも、途中で一族もろとも討たれてしまいます。さらに建仁3年(1203)には、宿老比企能員(比企能員の変、1203)が北条時政らに殺害されています。このとき頼家の子一幡も巻き添えになって死亡したため、頼家は激怒して御家人たちに北条氏討伐を命じますが、応じる人間はおらず。逆に翌元久元年(1204)に伊豆国修善寺に追放され、ほどなくして北条氏の放った刺客によって命を奪われています。新体制は源実朝が三代鎌倉殿となり、北条時政が執権として政権の中枢を掌握。しかし、今後は北条氏の内部でも軋轢が生じていきます。元久2年(1205)、北条時政の娘婿平賀朝雅が畠山重保(重忠の子、時政の外孫)を讒訴。これを受けた時政は畠山重忠ら一族を滅ぼすと、さらに源氏の血筋である平賀朝雅を新しい鎌倉殿として擁立しようと画策します。しかし時政の子北条義時と政子がこれに反対して時政を伊豆国へ追放しました。ところがまだ政治闘争は終わりません。泉親衡は現状に不満を持ち、新しい局面を描いていました。ところで泉親衡は鎌倉において、どんな立ち位置にあったのでしょうか。親衡は相模国に広大な居館(中和田城)を持っていました。敷地は南北400m、東西200mに及びます。居館では戦における守りも考慮され、土塁や空堀も構築されたつくりになっていました。泉氏の本貫地は信濃国小県郡です。居館は鎌倉に出仕するために建築されたと考えられます。周辺地域には、京都祇園社から牛頭天王を勧請して須賀神社を建立。信仰していた長福寺も建てられていました。雨乞いに使った池も現在に残っており、親衡が生活の拠点として暮らしていたことを窺わせます。居館の存在から、親衡らが豊富な財力を持っていたことが確実です。鎌倉幕府からも広大な居館を建築する許可を得ていたでしょうから、厚遇されていたことがわかります。 |

| 泉親衡は北条氏による権力掌握を苦々しく思っていたのでしょう。北条義時打倒を計画していました。建暦3年(1213)、僧侶阿静坊安念が御家人千葉成胤に北条義時らの殺害打倒計画を打ち明けます。安念の兄は、泉親衡の郎党青栗七郎でした。千葉成胤は安念を捕縛して身柄を義時に引き渡します。そこで安念の口から語られたのは、恐るべき計画でした。泉親衡は源頼家の遺児・千寿丸を旗頭に掲げて挙兵、北条義時を打倒することを考えており、協力者は300人以上に上っていたのです。計画には宿老・和田義盛の息子や八田知家の甥も関与していました。いずれも北条氏によって捕縛されます。後々、この事件が和田義盛が挙兵に追い込まれる和田合戦の遠因になるなど与えた影響は甚大でした。親衡は鎌倉の違橋に潜伏していたものの発覚。追捕の兵と戦闘を繰り広げてそのまま逃走、行方不明となりました。この一連の出来事が「泉親衡の乱」(建暦3年/1213)です。 |

| - 18- |

| このとき、鎌倉幕府内部では源氏の血筋が脅かされていました。北条氏による政権掌握が続くことで、泉氏ら源氏の一族が排斥されるという危機感もあったものと考えられます。乱後、親衡は武蔵国に千寿丸と共に落ち延びたようです。程なく静海と名乗って余生を過ごしたと伝わります。文永2年(1265)に同地で病没。享年八十八。墓所は瑤光山最明寺にあります。泉親衡の末裔を名乗る泉氏は信濃国で存続していました。戦国時代、泉弥七郎こと尾崎重歳(水内郡飯山城主;1494-1572)の娘蘭子は樋口兼豊(直江兼続の父)に嫁ぎ、一説には直江兼続の母とされています。 |

| Ⅷ、室町幕府 足利将軍15代250年(1338-1588)の歴史に福澤家のルーツを探る |

| 北条氏残党狩り(1335)から福沢薩摩守政隆が福泉寺(坂城町)を建立したとされる天正年間(1573-1586)まで、塩田流福沢氏の全史より福澤家の初期先祖(初代先祖から七世まで)を想う。時は室町時代、福澤家が「小泉荘」に属していた時期に重なる。ここでは、戦国時代の幕開けとも言われる「明応の政変」について研究してみよう。 |

| 室町幕府 |

| 室町幕府の特徴としては、財政や軍事力が鎌倉幕府や江戸幕府に比べ劣っていたことがあげられます。というのも実権を握った一族が鎌倉幕府の北条家や、江戸幕府の徳川家のように初代からの流れを受け継がず、室町幕府で実権を握った今川・畠山・斯波・細川・一色といった大大名は足利尊氏を始祖とする流れではありませんでした。そのため血筋による結びつきが弱く、中央に強大な権力を集めることが難しかったのです。室町幕府は将軍の力が弱く、有力な守護大名の連合政権のような形でした。 |

| また、幕府の仕組みは鎌倉幕府にならったもので、鎌倉幕府の執権にあたる役職が室町幕府の管領になります。この管領の下に政所・問注所・侍所が置かれ、地方機関として鎌倉府・九州探題などがおかれ、地方には守護・地頭をおきました。 |

| 室町幕府が滅亡に至った背景は、もともと将軍の権力が弱い政権で、有力大名の力が増してきて戦国時代となり、幕府の組織を維持することが難しくなって消滅したと言えます。1553年8月には、13代将軍・足利義輝が三好長慶に敗れて近江国に逃れたのち、1558年11月に和議を結んで京都に戻るまでの期間、三好長慶によって将軍を擁立しない独自の政権が打ち立てられた時期もあり幕府の衰亡が進んでいきます。 |

| 滅亡年は1573年7月に織田信長が15代将軍・足利義昭を京都から追放した時、とするのが一般的ですが、義昭はその後も将軍の位を奪われたわけではなく、信長の勢力が及ばない地方においては、将軍としての権威を保っていました。その後、1588年に関白・豊臣秀吉に従って忠誠を誓うまで征夷大将軍であったと『公卿補任』に記録があることから、1588年を室町幕府の滅亡年と考える見方もあります。 |

| 室町幕府歴代将軍 | |

| 初代将軍足利尊氏(1338-1358、19年8ヶ月) 02代将軍足利義詮(1359-1367、9年) 03代将軍足利義満(1369-1395、26年) 04代将軍足利義持(1395-1423、28年4ヶ月) 05代将軍足利義量(1423-1425、1年11ヶ月) 空 位 (1425-1429、4年1ヶ月) 06代将軍足利義教(1429-1441、12年3ヶ月) 空 位 (1441-1442、1年5ヶ月) 07代将軍足利義勝(1442-1443、8ヶ月) 空 位 (1443-1449、4年9ヶ月) 08代将軍足利義政(1449-1474、24年8ヶ月) |

09代将軍足利義尚(1474-1489、15年4ヶ月) 空 位 (1489-1490、1年3ヶ月) 10代将軍足利義材(1490-1493、3年) 空 位 (1493-1495、1年5ヶ月) 11代将軍足利義澄(1495-1508、13年4ヶ月) 10代(再)将軍足利義稙(義材)(1508-1522、13年6ヶ月) 12代将軍足利義晴(1522-1547、25年) 13代将軍足利義輝(1547-1565、18年5ヶ月) 空 位 (1565-1568、2年9ヶ月) 14代将軍足利義栄(1568、8ヶ月) 15代将軍足利義昭(1568-1588、19年3ヶ月) |

| - 19- | |

| 室町幕府 系譜 |

| 貞氏-①尊氏-②義詮-③義満-④義持-⑤義量 ∟⑥義教-⑦義勝 ∟⑧義政-⑨義尚 ∟〇義視-⑩義稙(義材) ∟〇政知-⑪義澄-⑫義春-⑬義輝 (堀越公方) ∟⑮義昭 ∟〇義維-⑭義栄 ∟□基氏-□氏満-□満兼-□持氏-△成氏-△政氏 (鎌倉公方) (古河公方) |

| 室町幕府 |

| 室町幕府は、室町時代における日本の武家政権。征夷大将軍となる足利尊氏が京都で創始した。その称は3代将軍足利義満が移した、花の御所に由来する。足利幕府ともいう。義満の時代に南北朝が合一(明徳の和約)され、全盛期を迎える。嘉吉の乱によって白昼堂々と6代将軍足利義教が殺害されると、足利将軍の権威は低下、管領細川氏、細川氏の家臣三好長慶に実権を奪われ、最後は織田信長によって事実上の滅亡に追い込まれた。 |

| 関東で鎌倉公方足利成氏が関東管領上杉憲忠を暗殺したことに端を発し享徳の乱(1455-1483;関東地方における戦国時代の始まりと位置付けられている)が勃発すると、義政は成氏への対抗策として前年に還俗させた異母兄の政知を正式な鎌倉公方として関東に送った。しかし政知は鎌倉に入ることが出来ず、手前の伊豆の堀越に留まりそこに堀越御所を築いた。一方で成氏の方は今川範忠に鎌倉を占拠されたため、下総の古河を新たな本拠とした。これにより、「堀越公方」と「古河公方」という「二つの鎌倉公方」が並立することになった。 |

| 「鎌倉公方」は、室町時代に京都に住む室町幕府の将軍が関東10か国を統治するために設置した鎌倉府の長官。足利尊氏の四男・足利基氏の子孫が世襲した。鎌倉公方の補佐役として関東管領が設置された。関東公方とも称する。この場合鎌倉公方の後身である古河公方も含まれる。関東10か国とは、相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・上野・下野・伊豆・甲斐である。鎌倉公方は、将軍から任命される正式な幕府の役職ではなく、鎌倉を留守にしている将軍の代理に過ぎない。なお「鎌倉公方」は鎌倉公方の自称、あるいは歴史学用語であり、当時の一般呼称ではなかった。当時は鎌倉御所ないし鎌倉殿と呼ばれていた。(茨城県古河市;古河公方公園/鎌倉殿館跡/古河総合公園) |

| 「堀越公方」は、室町幕府の出先機関で関東と周辺国の12か国を統治する鎌倉府の長官鎌倉公方の後身のひとつ。享徳の乱で鎌倉公方と室町幕府が支持する関東管領が対立すると、鎌倉公方足利成氏は利根川・渡良瀬川沿いで当時北関東の交通の要衝として栄えていた下総国古河へ逃走し、古河公方として関東を統治する意思を見せた。幕府はそれを認めず、新たな鎌倉公方として足利政知を関東に送り込んだが、政知は幕府から実権を与えられておらず、関東の諸侯に命令を出せない状態で安全に鎌倉に入ることが出来ず、その勢力はほぼ伊豆国のみに限定され、伊豆国堀越(静岡県伊豆の国市;伝堀越御所跡)を本拠地としたことから堀越公方と呼ばれることとなった。 |

| 「古河公方」は、室町時代後期から戦国時代にかけて、下総国古河(茨城県古河市;古河公方公園/古河総合公園)を本拠とした関東足利氏。享徳4年(1455)、第5代鎌倉公方・足利成氏が鎌倉から古河に本拠を移し、初代古河公方となった(享徳の乱1455-1483)。その後も政氏・高基・晴氏・義氏へと約130年間引き継がれる。御所は主に古河城。古河公方を鎌倉公方の嫡流とみなし、両方をあわせて関東公方と呼ぶこともある。 |

| - 20- |

| 義政は子供に恵まれなかったために弟の義視を養子として後継者に指名したが、正室の日野富子に息子・義尚が生まれると、将軍後継問題が発生した。義政は義視を中継ぎとして就任させてから、その上で義尚を将軍にするつもりであったが、義尚の養育係であった政所執事伊勢貞親は義視の将軍就任に反対であった。文正元年(1466)、貞親は斯波氏の家督争い(武衛騒動1465)に介入し斯波義敏に家督を与えるよう義政に求め、義政もこれに応じた。しかし有力大名の山名宗全は斯波義廉を支持し、これに反発した。貞親は義敏に加え、日明貿易の利権をめぐって細川勝元と対立していた大内政弘も抱き込み一大派閥を結成した上で、義視に謀反の疑いありと義政に讒言し義視の排除を図った。しかし義視が勝元邸に駆け込み救援を求めると、勝元と宗全は結託して義政に抗議し、これにより貞親は失脚し京を去った(文正の政変1466)。側近である貞親の失脚により義政は将軍親政を行うことが不可能となり、義政の権威は失墜した。 |

| 明応の政変(1493) 戦国時代への幕開け (時は福澤家初代先祖の卒年でもある) |

| 日本史の華ともいえる群雄割拠の戦国時代のきっかけとなった事件が、明応2年4月(1493)に京都で起きた「明応の政変」です。室町幕府8代将軍足利義政の正室日野富子と細川政元が将軍をすげ替えたクーデターにより、幕府の権威は落ち下剋上が広まり戦国時代が訪れました。 |

| 明応の政変を解説する前に、押さえておきたいのが応仁元年(1467)から文明9年(1477)までの約11年間にわたって起こった「応仁の乱」です。この戦いはそもそも幕府の要職(三管・四職)についていた細川勝元と山名宗全の権力争い(三管の畠山家や斯波家の権力争い、8代将軍足利義政の後継者争い等が要因)が起こりました。このうち今回最も注目したいのが「将軍家の後継者争い」です。足利義政とその正室日野富子の間には長い間跡継ぎの男子が育ちませんでした。そのため義政は出家していた弟の足利義視を還俗させて養子に迎え、自らの跡継ぎにします。後見には細川勝元がつきました。ところがその後、日野富子が足利義尚を出産。自らの息子を将軍にしたい富子は義視を追い落とそうと根回しを続けます。このとき富子を助けたのが山名宗全でした。こうして山名宗全・足利義尚が率いる西軍と細川勝元・足利義視が率いる東軍が対立し、諸国の守護大名たちがそれぞれの軍勢を支持。大規模な内乱「応仁の乱」が発生します。 |

| 応仁の乱は当初東軍が有利でしたが、中国地方や北九州の一部を治める守護大名大内政弘が西軍についたことで形勢は逆転します。そんななか東軍の総大将を務めていた足利義視が東軍から逃げ出して西軍に入り、事態は混迷していきます。文明5年(1473)には山名宗全・細川勝元が相次いで死亡しますが戦乱は続きます。結局文明6年(1474)に足利義政が隠居し、第9代将軍に足利義尚が着任。細川勝元の息子細川政元と山名宗全の孫山名政豊の間に和睦が締結されて戦は一段落します。その後、畠山義就と大内政弘は戦争の継続を叫ぶも、日野富子の仲裁などにより文明8年12月(1476)に西軍が解体され、応仁の乱は終結しました。 |

| 応仁の乱により室町幕府の権威は低下しました。こうした厳しい状況のなかで即位した第9代将軍足利義尚はなんとか幕府の権威を取り戻そうと努力していくことになります。応仁の乱の後、幕府の力が失われていくなかで各地の守護大名や豪族たちは勢力を拡大していきました。その一人が近江国(現滋賀県)守護の六角高頼で、公家の荘園などを横領して力をつけていました。ところが長享元年(1487)に高頼の公家・寺社領地の横領が発覚。幕府は高頼を討伐するために近江に遠征します(第一次六角征伐・鈎の陣)。遠征は幕府の存在感を再び高め、威信の回復をねらう目的もあり、実施されました。ところが六角高頼は甲賀と協力してゲリラ戦を展開。戦いは長期化し、延徳元年3月(1489)、足利義尚は病没します。享年25歳でした。このため幕府軍は六角征伐を取りやめます。足利義尚には子供がいません。このためまたもや後継者争いが勃発します。「三管」と呼ばれる将軍を補佐し、政務全体を管理する管領職を務める一家である細川家の当主細川政元が推したのは、足利義政の異母兄で伊豆国(静岡県伊豆の国市)を中心に統治する堀越公方に就いていた足利政知の子「足利義澄」でした。義澄は当時、京都嵐山の天龍寺香厳院(京都市右京区)の禅僧で「清晃」と名乗っており、その後数度にわたり改名を繰り返しますが、ここでは混乱を避けるため義澄で表記を統一します。 |

| - 21- |

| 一方、足利義政の正室日野富子や畠山政長は足利義視の子供、足利義材(義稙)を推挙します。義材の母は富子の妹日野良子。つまり富子は甥を将軍の座につけようとしたのです。延徳2年1月(1490)、一時期政務を執り行っていた足利義政が病没すると、跡継ぎに決まったのは足利義材でした。将軍家に嫁いで約40年、芸術に逃げがちな義政に代わって政務を取り仕切った日野富子の力の方が細川政元よりも強かったわけです。この決定に不満を持ったのが細川政元と伊勢貞宗でした。政元については、足利義材が「政務は政元に一任する」と約束して将軍に就任し一度は落ち着きますが、政元は約束を破られて不満を募らせていきます。 |

| 伊勢貞宗は足利義政の側近・伊勢貞親の息子です。貞親は文正元年(1466)夏の「文正の政変」の際、義政に義視の追放と抹殺を殺害するよう讒言していました。このため義視・義材ラインが権力を握ると冷遇され、更には自らの身が危険になるかもしれないと考えた貞宗は不満を抱えながらも家督を息子に譲って隠居します。 |

| こうして日野富子・足利義視・義材vs細川政元・足利義澄の対立が深まっていくのかと思いきや、富子の思わぬ行動が波紋を生むことになります。富子は同年4月、富子が義尚とともに住んでいた小川御所(京都市上京区)を義澄の住処として譲ることを決めます。義澄サイドへのフォローのつもりだったのかもしれませんが、前将軍の象徴ともいうべき屋敷を義澄に受け継がせるということは、現将軍の義材を軽視することにつながります。これに激怒した義視は富子に無断で小川御所を叩き壊し、土地を差し押さえました。 |

| 日野富子の行動の理由として、足利義視・義材が権力におごって暴走しないように牽制することを狙った、という説があります。自分の意のままにならなかったら義澄につく、という脅しの意味もあったのかもしれません。富子の考えははっきりしませんが、この件で富子と義視・義材との間には亀裂が生じました。そもそも義視と富子は応仁の乱で将軍の座を争った敵同士。こうして一枚岩だったはずの10代将軍サイドで内輪もめが起こります。7月5日、義材は10代将軍に就任。義視は大御所として政権を運営しますが、延徳3年(1491)に病没しました。義視の死後も義材と富子の仲は回復せず、対立は続いていきます。 |

| 大御所として頼りにしてきた足利義視が死亡し、後ろ盾となっていたはずの日野富子との関係も悪化、加えて細川政元との対立も続く。そんななか足利義材がとった策は、9代将軍がなしえなかった六角征伐を成功させ、再び幕府の権威を高めることでした。政元は強硬に反対しますが2度目の六角征伐は実施され、六角高頼を伊勢へと追いやることができました。成功裏に終わった六角征伐ですが、細川政元は「政権運営は任せる」との約束を反故にされ、足利義視の死後も自らの意見を聞き入れない義材に対し不満を強めます。さらに、2度目の六角征伐の際、代わりに派遣した家臣の安富元家が大敗したことで、義材は政元以外の大名を頼るようになっていきます。こうして政元はさらに義材に不満を募らせるという負のスパイラルに陥るわけです。 |

| そんなことは気にしないのか、足利義材は畠山家の家督争いを収めるために河内(大阪府南東部)への出兵を決定します。畠山家で畠山持国の跡継ぎを巡り、息子の畠山義就と甥の畠山政長が争っており、それが応仁の乱の一因になっていました。応仁の乱後も争いは続いていましたが、義就は延徳3年(1491)に病没したため、義就の息子・畠山基家(義豊)と政長が戦っていました。義材は政長と連携しており、政長の要請を受けて基家討伐に動き出したのです。これに反対したのが細川政元でした。細川家は畠山家と同じ管領を輩出する三管領家であり、地盤も同じ畿内だったため、長年ライバル関係にありました。細川家にとっては畠山家が内乱で弱ることは好都合のため内乱を放置したかったのです。しかし、結局河内征伐は実施されました。 |

| 足利義材は2月15日に討伐軍を出発させ、24日には正覚寺に本陣を置きます。そして畠山基家のいる高屋城を包囲し、順調に討伐を進めていきます。基家は敗北寸前まで追い詰められ、この動きを見た細川政元は、畠山家の内乱を長引かせるため討伐対象で自らも敵対していた畠山基家と手を組むという大胆な策をとった。さらに当時京では「足利義材は基家の討伐が終わった後に細川政元を討伐する」という噂もあり、政元は義材へのクーデターを決意。本拠地の京に義材がいない今が挙兵のチャンスと考え、義材に不満を抱いていた伊勢貞宗や義材と対立していた日野富子を説得し味方に引き入れます。 |

| - 22- |

| さらに細川政元は姉の洞松院を赤松政則に嫁がせ、政則を味方につけます。政則は第一次六角討伐の際の戦奉行でかなりの有力者。もともと赤松家は侍所長官を務める「四職」の一家でしたが、嘉吉元年(1441)に起きた、第6代将軍足利義教暗殺事件(嘉吉の乱)の首謀者として幕府に討伐されていました。その後、赤松家は政元の父・細川勝元の助力により政界復帰を成し遂げており、細川家には多大なる恩を感じていたのです。 |

| 明応の政変① 細川政元の挙兵 |

| こうして着々とクーデターの準備を進めた細川政元は明応2年4月22日(1493)の夜、ついに京で挙兵します。明応の政変の始まりです。政元はまず、自分が擁立した足利義澄を保護。そして河内にいる10代将軍足利義材の関係者や姉妹のいる屋敷を次々と攻撃します。加えて義澄を11代将軍に擁立することを宣言し、4月28日には将軍に就任させました。そして細川政元は朝廷に根回しし、足利義澄を将軍として認めさせます。後土御門天皇は勝手に将軍をすげ替えられたことに怒りを感じましたが、結局将軍交代を認めました。その決め手の一つが政元による政治献金だったという、なんともいえない話も残っています。一方、細川政元挙兵の知らせを受けた足利義材は驚愕します。諸大名、室町幕府の将軍直臣たちは「将軍が2人」と大混乱に陥りました。そうしたなか、伊勢貞宗から「新将軍に従うように」との書面が届くと、河内にいた大名や将軍直臣たちは足利義澄につこうと京に戻ります。これは、立て続く六角征伐・河内征伐が大名たちに多大な負担を強いたことが一因でした。とはいえ日野富子や伊勢貞宗の力も大きく働いたのはいうまでもありません。結局義材のもとに残ったのは畠山政長のみ。とはいえ約8,000の兵がともにおおり、義材は徹底抗戦するつもりで準備を進めるのでした。 |

| 明応の政変 ②足利義材、正覚寺で敗北 |

| 細川政元は閏4月7日、上原元秀・安富元家らを足利義材討伐軍として河内に派遣します。この軍に畠山基家や政元に与する大名たちも加わり、討伐軍はおよそ4万にまで膨れ上がりました。これに対し、義材と畠山政長は正覚寺に立てこもり、100以上の櫓を建てるなどして守りを固め、討伐軍を待ち構えました。実は足利義材たちには勝算がありました。それが政長の治める紀伊(和歌山県、三重県南部)からの援軍です。約1万の援軍が正覚寺に向かっており、援軍が来れば巻き返しが期待できます。しかし援軍は堺で赤松政則により足止めされてしまい、戦闘の挙句敗北し、正覚寺にたどり着けませんでした。そうしているうちに城の食糧は減り、兵士たちの士気も徐々に低下していきます。そして食糧がほぼなくなった閏4月24日、討伐軍は総攻撃を開始。翌朝には城は陥落し、畠山政長は重臣たちと共に自害しました。足利義材は討伐軍に投降し、京に送られ竜安寺で幽閉生活を開始します。こうして明応の政変は終結しました。 |

| 明応の政変後の室町幕府 |

| 明応の政変後、細川政元は幕政を掌握し、将軍は傀儡化(操り人形)していくことになります。とはいえ、11代将軍に就任した足利義澄の背後には日野富子や伊勢貞宗がおり、政元の専横は度々ストップされるわけですが。また、義澄が成長するにつれ政元と義澄の政治的対立が起こりますが、細川家の跡継ぎ争いに絡んだ将軍職争いで室町幕府の権威は地に落ち、幕府は緩やかに崩壊していくことになります。細川家の跡継ぎ争いの原因は細川政元にありました。修験道にハマったことで生涯独身だった政元には実子がおらず、3人の養子がいました。当初は摂関家の九条家から養子に取った細川澄之を嫡子にしましたが、後にこれを廃嫡して細川一門の阿波守護家から迎えた細川澄元を嫡子にします。このため澄之派と澄元派が細川家内で争うことになりました。 そして永正4年6月23日(1507)、細川政元は澄之派閥の香西元長らに暗殺されてしまいます(永正の錯乱)。その後、政元の跡目は紆余曲折の結果、もう1人の養子・細川一門出身の細川高国と連携した細川澄元が継ぎました。ところがこの澄元と高国が対立。細川家の内部争いはその後20年以上続くことになります。将軍家の跡目争いは足利義材が幽閉先から脱出し、畠山政長の重臣・越中(富山県)守護代の神保長誠のもとに逃げ延びたことから再び始まりました。義材は「越中公方」として勢力を拡大。畠山政長の息子で正覚寺から脱出に成功していた畠山尚順らとともに細川政元討伐を訴え、たびたび上洛を目指して軍事行動を起こします。明応7年(1498)には義尹と改名し、朝倉氏を頼り、比叡山延暦寺、高野山などと挙兵して近江まで進出しました。 |

| - 23- |

| Ⅸ、信濃国の歴史 |

| 西暦 | 和暦 | 対象者 | 記事 |

| 1277 | 建治03 | 北條義政 | 出家して鎌倉を出奔す、尋で善光寺に参詣の後小県郡塩田庄に籠居す |

| 1281 | 弘安04 | 北條義政 | 小県郡塩田庄に卒す |

| 1284 | 弘安07 | 幕府 | 諸国流罪の等次を定め信濃国を中流と定む |

| 1325 | 正中02 | 東寺 | 山城東寺最勝光院領の年貢公事等を注進す 小県郡塩田庄東寺被物月宛を課せらる |

| 1329 | 元徳01 | 幕府 | 諏訪社上社五月会御射山頭役等(北條國時)の結番を定め併せて同社造営所役を信濃諸郷に課す |

| 1330 | 元徳02 | 北条国時 | 諏訪社上社七月頭役勤仕のため所領小県郡塩田庄に赴くにあたり金沢貞顕を訪ふ |

| 1331 | 元弘01 | 幕府 | 赤坂城の戦い(楠木正成)に小笠原貞宗・諏訪祝等大和道の軍に信濃軍勢天王寺大路の軍に加はる |

| 1331 | 元弘01 | 村上義日 | 護良親王 般若寺(潜伏)を出でて紀伊熊野に向ふ(元弘の乱・討幕運動) 村上義光(義日)等之に供奉す |

| 1332 | 元弘02 | 村上義日 | 護良親王紀伊熊野を出でて大和に赴く 村上義光等之に随ひ途中殊功を顕す |

| 1333 | 元弘03 | 村上義日 | 吉野城落つ 村上義光子義隆と共に身をもつて護良親王を救ふ |

| 討幕勢力 | 新田義貞(建武の新政樹立の立役者)兵を上野に起し鎌倉に向はんとす 信濃の諸士多く之に応ず | ||

| 北条国時 | 北条泰家をして武蔵関戸に新田義貞の軍を禦がしむ 塩田国時等之に随ふ | ||

| 幕府 | 幕府軍敗れ 北条高時・鎌倉東勝寺に自害す | ||

| 北条時行 | 諏訪盛高・北条高時の子亀寿丸時行{時行・北条氏残党の長)を奉じて信濃に逃る | ||

| 足利尊氏 | 安保光泰をして小県郡小泉庄内室賀郷地頭職を安堵せしむ | ||

| 1335 | 建武02 | 北条時行 | 諏訪頼重(諏訪大社大祝)その子時継・滋野一族等と共に北条時行を擁して兵を信濃に挙ぐ |

| 北条時行 | 後醍醐天皇 五壇法を宮中に修して北条時行・諏訪頼重等の討滅を祈る 東大寺等諸寺をして祈らしむ | ||

| 北条時行 | 市河倫房・同助保 小笠原経氏の軍に属し北条時行の党を佐久郡望月城に攻めて之を破る | ||

| 北条時行 | 北条時行の将諏訪次郎・塩田陸奥八郎等 足利尊氏の軍と駿河国府に戦ひて虜らる | ||

| 村上信貞 | 市河経助 村上信貞の軍に属して北条時行の党薩摩刑部左衛門入道等を埴科郡坂木北条城に攻む | ||

| 村上信貞 | 村上信貞をして後醍醐天皇の綸旨に任せ更級郡四宮庄内北条地頭職を諏訪頼貞に渡付せしむ | ||

| 村上信貞 | 足利直義の軍に属して新田義貞の軍を相模竹の下に破る その功を賞して塩田庄を信貞に与ふと伝ふ | ||

| 北条時行 | 同様の記事が多々あり(省略) 北条氏残党狩りの執拗さが伺える | ||

| 1337 | 建武04 | 尊氏側の朝廷は北朝(持明院統)/後醍醐天皇側の朝廷は南朝(大覚寺統)、信濃国の北朝側は小笠原貞宗/南朝側は宗良親王 | |

| 1387 | 建武02 | 村上頼国 | 村上頼国・小笠原清順長基・高梨朝高等 信濃守護斯波義種に叛し兵を善光寺に挙ぐ |

| 村上頼国 | 村上頼国等守護所水内郡平芝を攻めんとす 市河頼房・信濃守護代二宮氏泰の子同種氏に属し同郡漆田に之を禦ぐ 信濃守護斯波義種頼房の功を賞す | ||

| 幕府 | 信濃守護代二宮氏泰を信濃に遣はし子同種氏を援けしむ 尋で市河頼房氏泰に従ひ水内郡常岩中條に村上頼国の軍と戦ひ軍功を顕す | ||

| 西暦 | 和暦 | 対象者 | 記事 |

| 村上頼国 | 村上頼国等信濃守護代二宮氏泰を善光寺横山城に攻む 市河頼房・氏泰に属して之と戦ひ敗れて埴科郡生仁城に遁る 頼国等同城を攻めて之を陥る | ||

| 1400 | 応永07 | 村上満信 | 信濃守護小笠原長秀・和泉より帰国し是日佐久郡大井光矩の館に一国成敗のことを光矩と談じ使者を以て国人にこの旨を触れしむ 村上満信・大文字一揆等これを拒み幕府に守護を改補せられんことを請ふ |

| - 24- | |||

| 西暦 | 和暦 | 対象者 | 記事 |

| 1400 | 応永07 | 村上満信 | 信濃守護小笠原長秀・善光寺に国務を始むるにあたり非拠の新儀多し 村上満信等国人一揆して長秀に叛す |

| 村上満信 | 信濃守護小笠原長秀・善光寺を発し村上満信等の軍と更級郡四宮河原に戦ふ 長秀破れて同郡塩崎城に逃れその将坂西長国もまた同郡大塔に奔る | ||

| 幕府 | 小笠原長秀の部将坂西長国等更級郡大塔に篭城して祢津遠光等大文字一揆等と戦ふ 長国の軍敗れて多く戦死す | ||

| 村上満信 | 大文字一揆等更級郡四宮に小笠原長秀を攻む 同郡塩崎城に攻めて之を破る 大井光矩・和を斡旋し長秀京都に奔る | ||

| 1403 | 応永10 | 村上満信 | 幕府の信濃国代官細川慈忠信濃に入部す 国人村上満信等之に従はず 市河氏貞・慈忠の軍に属し満信等と更級郡壇原に戦ひ疵を受く また慈忠に従ひ之を埴科郡生仁城に攻め更に更級郡塩崎新城に攻めて之を陥る |

| 1415 | 応永22 | 幕府 | 足利義持・安曇郡住吉庄並に春近領を小笠原正捷長秀に還付す 大文字一揆・正捷の住吉庄春近領の知行を停められんことを幕府に訴ふ |

| 1435 | 永享07 | 村山頼清 | 将軍足利義教(第6代征夷大将軍)・村山頼清をしてその被官人との闘諍を停め足利持氏(第4代鎌倉公方)の謀叛に備へ |

| 1436 | 永享08 | 村山頼清 | 村上頼清 信濃守護小笠原正透政康と戦ひ援を関東管領足利持氏に請ふ 持氏・領清を援けんとす |

| 1437 | 永享09 | 村山頼清 | 関東管領足利持氏・上杉憲直をして信濃村上頼清に合力すと称して兵を聚め執事上杉憲実を討たしめんとすの風聞あり持氏・憲実を訪ひて訛伝なることを弁疏す 幕府に降り上洛して将軍足利義教に謁す |

| 明応の政変後の室町幕府(まとめ) |

| 細川政元が暗殺されると、細川高国が義尹に接近。高国の後ろ盾を得た義尹は幾多の争いの結果、永正4年7月(1507)に将軍に返り咲き、足利義尹により京を追われた足利義澄と義澄と組んでいた細川澄元は亡命生活。義澄は将軍に帰り咲くことなく命を落とすが息子の足利義晴が第12代将軍を継ぐ。室町幕府は「義稙流」と「義澄流」の二派に分裂し、それぞれの派閥から将軍が生まれ、この両派の争いが全国に戦を拡大させ、やがて「部下が主君を討つ下剋上の風潮の広がりとともに戦国時代が訪れる」ことになるのです。 |

| 「福澤家の歴史」 時代背景の考察 |

| 「福澤家の歴史」「塩田流北条氏の歴史」「塩田流福沢氏の歴史」(村上流福沢氏)を考察してきた。ただ一つ言えることは、「部下が主君を討つ下剋上の風潮の広がりとともに戦国時代が訪れる」中で「下剋上の考え方を排し忠誠を貫き通してきた」一族であった。そして、忠誠の対象は「主君でなく領民である」との本質を極め300年(1247-1553)を超える「塩田流福沢一族」に、改めて合掌。 |

|

| - 25- |