| 句碑で綴る |  |

おくのほそ道 | ||

| 芭蕉の奥の細道は単なる紀行文ではありません。古の歌枕を巡る旅の体裁を借りて、人の営みや情け、邂逅と別離、無常と自然界にある普遍的なものを、芭蕉の視線を通して記してあります。言ってみれば、これは文芸的な幻想の旅です。何気なく読んでしまうと、この濃密な文学を楽しむことはできません。推敲を重ねたうえで、一文一字に込めた芭蕉の意図を知るときこそ、この知的な詩の世界を楽しむことが出来ると思います。少し無理しても原文を読んでいただきたいと思います。 理解しているはずなのに、紀行文と思わせるほどの記述に、私を含め多くのファンは足跡を追いかけてしまいます。 |

| 芭蕉俳句集;中村俊定構注/岩波文庫(484~590)をベースに現地を探索した句碑集です。なお、句碑は「奥の細道」発句・旅程に最も近い場所のものを掲載しました。また、芭蕉以外の句碑も関連性等を鑑み積極的に掲載しました。 |

|

今も心に残る彼女の言葉・・・・「芭蕉が引き合わせてくれたご縁」 | |||||||||||||

蓬莱に聞ばや伊勢の初頼り |

市振宿に向かう途次、芭蕉句碑がある「陽厳寺」に立ち寄る。場所が特定出来ず尋ねたご婦人(84歳)が、「判らないと気の毒」と小走りで数分後に到着。その一言(2015.05.17) | |||||||||||||

| 新潟県糸魚川市田屋 | ||||||||||||||

| 「碑撮り旅」で得た、人の営みや情け・邂逅と別離、貴重な体験・・・・「名言」 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 旅立ち前 以下4句を拾い出してみました | ||||||||

|

朝よさを誰まつしまぞ片心 |

「奥の細道」の旅を計画した以降、元禄元年の作。朝な夕なに「奥の細道」の旅への想いに松島が心を占有している。そこに誰か恋する人が待っているかのように・・・ | ||||||

| 宮城県松島町 雄島 | 457 あさよさを誰まつしまぞ片ごゝろ | |||||||

|

元旦に田毎の日こそ戀しけれ |

元禄2年(1689)の歳旦吟、昨年の「更級紀行」以降初めての正月。田毎の月の思い出が懐かしいことと、「奥の細道」への計画が述べられている。 | ||||||

| 長野県千曲市 姨捨公園 | 473 元日は田ごとの日こそ戀しけれ | |||||||

|

かけろふの我肩に立かみこかな |

「奥の細道」出発直前の元禄2年2月7日、大垣の木因門下の俳人「とう山」が泊まっている旅籠で開かれた曽良や此筋等を交えた七吟歌仙での発句。 | ||||||

| 宮城県白石市 益岡公園 | 474 かげろふの我肩にたつ紙子哉 | |||||||

|

おもしろやことしのはるも旅の空 |

元禄2年正月、去来(向井去来;上方蕉門の第一人者)にこの句を送って「奥の細道」への出発を暗示したとされるが、その書簡は未発見。図は「奥の細道行脚之図」蕉門十哲の一人「森川許六」筆、元禄六年(1693)。 | ||||||

| 句碑なし | 477 おもしろやことしのはるも旅の空 | |||||||

| - 01 - | ||||||||

振向く芭蕉 |

|

手を挙げる曾良 |

| 奥の細道行程図 草加松原遊歩道千住宿側に建つ芭蕉と曾良像 | ||

| 元禄2年3月27日(1689年5月16日)江戸の深川を発ち、陸奥・出羽・北陸を行脚し8月21日美濃の大垣まで156日間、476里余に及ぶ長旅をした。当時では生きて帰れる保証は全くない覚悟の旅、今日の「月ロケット旅行」に匹敵します。 | ||

| 発端(おくのほそ道) |

| 月日は百代の過客にして、行かふ年もまた旅人也。舟の上に生涯をうかべ馬の口とらへて老を迎ふる物は、日々旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて漂泊思ひやまず、海浜にさすらへ、去年の秋江上の破屋に蜘の古巣を払ひて、やゝ年も暮、春立てる霞の空に、白川の関越えんと、そゞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて取もの手につかず、もゝ引の破れをつゞり笠の緒付かえて、三里に灸すゆるより、松島の月先心にかゝりて、住る方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、 草の戸も住替る代ぞひなの家 面八句を庵の柱に懸置。 |

| 句碑 | 草の戸も住み替る代そひなの家 | |||||

|

「雛の家」というように芭蕉が立ち退いた後の芭蕉庵は、女の子のいる家族が移り住んだようだ。この譲受人は兵右衛門という妻子持ちであった。「一葉集」には、「・・・・。日比住みける庵を相知れる人に譲りて出でぬ。この人なむ、妻を具し、娘・孫など持てるひとなりければ」と詞書が付けられている。どうも兵右衛門夫婦は若い人達ではなかったらしい。 | |||||

| 482 草の戸も住替る代そひなの家 東京都江東区 深川芭蕉記念館 | ||||||

| 深川界隈(東京都江東区) | ||||

|

|

|

|

|

| 江東区芭蕉記念館と築山にある芭蕉庵(祠) | 芭蕉庵史跡展望庭園と芭蕉翁の像(杉山杉風画)& 芭蕉庵(中村不折画) | |||

|

|

|

|

|

| 芭蕉稲荷神社と芭蕉庵跡碑 | 採茶庵(杉風が別墅) | 大川端芭蕉句選(全9句) | ||

| - 02 - | ||||

|

|

|

|

| 隅田川テラスと奥の細道パネル | 臨川寺(仏頂和尚江戸住まい) | ||

| 臨川寺;延宝8年(1680)深川に移り住んだ松尾芭蕉は二歳年上の仏頂禅師の人柄に感服、芭蕉庵と臨川庵とは500m、足繁く参禅、二人の交流は深まった。芭蕉の号「桃青」も仏頂和尚による。「玄武仏碑・梅花仏碑・墨直しの碑・芭蕉由緒の碑」などの石碑がある。 | |||

| 曾良の「随行日記」と読み併せてみましょう |

| 「おくの細道」序 ・巳三月廿日 同出、深川出船。巳ノ下尅、千住ニ揚ル。 |

| 「彌生も末の七日」に出発したことになっている本文に対して、日記は「3月20日」と記録されている。この謎は古来様々な憶測を呼んできた。特に「同出」は、一同で出発したと読めることから、芭蕉を含む見送りの者全員で深川を3月20日に出たと解釈されてきたのである。その後、深川で執筆したと思われる芭蕉の元禄2年3月23日付「落梧宛書簡」が発見されたことによって、「奥の細道」の記述の信憑性が一気に確認された。すなわち、芭蕉はこの時期未だ「杉風が別墅」に滞在していたこと、 出発は3月26日の予定であること、また、第二次芭蕉庵を買った人は年配者で、草の戸に雛を飾ったのは娘のためではなくて孫のためだったことなどがこれによって明らかになったのである。「奥の細道」出発日時は27日なので、書簡とはまだ1日ずれているのだが、この時代の一日の始まりは午前零時(子の刻)ではなく、明けた日をいうのであって、26日の未だ明けやらぬうちに立つ予定が、来客等の接客にでも追われたかして、すっかり夜が明けてしまってからの乗船となったために最終的に27日と記録されたのであろうと考えられるのである。また「同出」は、そういう目で改めて読み直すと「日出」と読め、日の出に出発したと解釈される。重ねて、旅の途次に須賀川から書いた4月26日付け「杉風宛書簡」末尾に謝辞にかえて「先月のけふは、貴様御出候、たれより忝候などゝいふ事のみに泣きいだし候」ことからも、「彌生も末の七日」に間違いないものと思われる。ただし、このことが曾良も3月27日に一緒に出た証拠とはならず、曾良は先に千住にいて、芭蕉の来るまでの間、日光街道・奥羽街道の宿場駅として情報ネットワークが深川よりはるかに確立されていたはずの千住で旅行プランを作成していたと想像しても許されるであろう。 |

| 曾良について |

| 河合曾良は芭蕉庵のすぐ近くに住んでいて、普段から食事など芭蕉の身の回りの世話をしていた人です。また、彼は長島藩に仕えていたこともあり、武人らしい実直さがあって芭蕉は彼の人間性を信頼していた。曾良は同行に選ばれて喜び、東北地方の名所など事前調査を綿密に行いました。彼は、地理学・神学に明るい知識人だったので、芭蕉は心強かったでしょう。芭蕉の旅のコーディネーターでマネージャーの役割をしていた曾良は、事務能力に優れていただけでなく、メモ魔だったそうです。ですから、旅の記録をこと細かく書き残していたのでした。それが「曾良旅日記」と呼ばれるものです。「奥の細道」が、江戸に帰ってから作品として創作を加えているのに対し、「曾良旅日記」は、旅の最中に書いた記録です。この「曾良旅日記」、発見され一般に知れ渡ったのは、昭和18年(1943)なのでした。発見された当時、芭蕉研究者たちにすごいショックを与えたのだそうです。「曾良旅日記」と「奥の細道」を照らし合わせると、多くの場面で内容に食い違いが出てきたのでした。 |

| 旅立ち(おくのほそ道) |

| 彌生も末の七日、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光おさまれる物から、不二の峯幽かにみえて、上野谷中の花の梢又いつかはと心ぼそし。むつましきかぎりは宵よりつどひて、舟に乗て送る。千じゆと云所にて舟をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻の巷に離別の泪をそゝぐ。 行春や鳥啼魚の目は泪 是を矢立の初として、行道なをすまゝず。人々は途中に立ちならびて、後かげのみゆる迄はと、見送なるべし。 |

| 関連句碑 | 鮎の子のしら魚送る別哉 | |||||

|

「おくのほそ道」(旅立ち)元禄2年3月27日、千住まで見送りに来た門弟達との別れを詠んだ句。別れの慟哭といったものが伝わらず「行はるや」を採用。 白魚は、旧暦2月頃に産卵のために川を上る。鮎は、その1ヶ月ぐらい後に遡上すると言われている。芭蕉と曾良を白魚に、千住まで見送りに来た門弟達を鮎に見立てた。この句からは、別れの慟哭といったものは伝わってこない。その意味で「行く春や・・・・」の句に比較して劣ると芭蕉は考えたのである。 |

|||||

| 483 鮎の子のしら魚送る別れかな 東京都足立区 千住歴史プチテラス | ||||||

| - 03 - | ||||||

| 句碑 | 行くはるや鳥啼魚の目はなみた | |||||

|

この日元禄2年3月27日、芭蕉は千住で見送りの人々と別れ草加を経て粕壁で宿泊している。別れに当って「前途三千里」の不安と惜別が去来した。 千住と大垣では夫々、「行く春」と「行く秋」、「舟をあがり」と「また舟にのりて」として、この集の始めと終りに鮮やかな対称性を入れた。なお、「行く春」も「行く秋」も流転の世界にあって永遠の別れを暗示する。本文執筆時に改めてここに入れるために考案され創作されている。 |

|||||

| 484 行くはるや鳥啼うをの目は泪 東京都荒川区 素戔雄神社 | ||||||

| 千住宿界隈(東京都荒川区・足立区) | |||

|

|

|

|

| 素戔雄神社(矢立初めの地) | 千住大橋&矢立初めの地碑「千じゅと云所に船を・・・・行春や鳥啼魚の目は泪」 | ||

|

|

|

|

| 旅立ちの碑(蕪村筆) | 千住宿歴史プチテラス 芭蕉像と芭蕉句碑「鮎の子の」 | 安養院 句碑「行春や」 | |

| 奥の細道図巻(与謝蕪村筆);蕪村(1716-83)が、敬愛する松尾芭蕉の「奥の細道」の全文を書写し13点の挿画を添えた自筆画巻。 | |||

| 草加(おくのほそ道) |

| ことし元禄二とせにや、奥羽長途の行脚、只かりそめに思ひ立ちて、呉天に白髪の恨を重ぬといへ共、耳にふれていまだめに見ぬさかひ、若生きて帰らばと定なき頼の末をかけ、其日漸早加と云宿にたどり着にけり。痩骨の肩にかゝれる物先くるしむ。只身すがらにと出立侍を、帋子一衣は夜の防ぎ、ゆかた雨具墨筆のたぐひ、あるはさりがたき餞などしたるは、さすがに打捨がたくて、路次の煩となれるこそわりなけれ。 |

| 曾良随行日記 |

| ・廿七日夜 カスカベに泊ル。江戸ヨリ九里余。 |

| おくのほそ道の風景地 No.01(草加松原遊歩道) 埼玉県草加市 | |||

|

|

|

|

| 矢立橋 | 風景地の碑 | 百代橋 | |

|

|

|

|

| 文学碑「ことし元禄二」 | 草加松原遊歩道 | 綾瀬川と百代橋 | |

| 草加松原(埼玉県草加市);「史跡・名勝・天然記念物」の国指定名勝に「おくのほそ道の風景地」(松尾芭蕉が“おくのほそ道”に記した一群の名所・由緒・来歴の地から成る一体の風致景観)として11県24件の一つとして指定された。 | |||

| 「史跡・名勝・天然記念物」の国指定名勝に「おくのほそ道の風景地」(松尾芭蕉が“おくのほそ道”に記した一群の名所・由緒・来歴の地から成る一体の風致景観)として新設、折りにも「碑撮り旅」(旅の未知草)を始めた翌2014年3月18日のこと。 | |||

| - 04 - | |||

| 粕壁宿(埼玉県春日部市) | ||||

|

|

|

|

|

| 日光道中粕壁宿 | 東陽寺(一宿の地) 曾良随行日記碑 | 大落古利根川 | ||

| 曾良随行日記 |

| ・廿八日 マゝダニ泊ル。カスカベヨリ九里。前夜ヨリ雨降ル。辰上尅止ニ依テ宿出。間モナク降ル。午ノ下尅止。此日栗橋ノ関所通ル。手形モ断モ不入 。 ・廿九日 辰ノ上尅マゝダヲ出。 小山ヘ一リ半、小山ノヤシキ、右ノ方ニ有。 小田(山)ヨリ飯塚ヘ一リ半。木沢ト云所ヨリ左ヘ切ル。 |

| 粕壁から室の八島までの途次 栗橋関所跡(埼玉県久喜市) | ||||

|

|

|

|

|

| 栗橋宿本陣跡発掘調査 | 栗橋関所跡碑 | 間々田八幡宮(一宿の地) 境内にある句碑は「古池や」 | ||

| 小山の屋敷跡(栃木県小山市) | |||

|

|

|

|

| 小山屋敷跡(祇園城跡) | 空堀(旧結城道) | 小山評定跡碑(一般史跡) | |

| 「栗橋関所跡」同様、ここ「小山城跡/祇園城跡」にも「奥の細道」の足跡は残っていない。 | |||

| 室の八島(おくのほそ道) |

| 室の八島に詣す。同行曾良が曰、此神は木花咲耶姫の神と申て、富士一躰なり。無戸室に入て焼給ふ誓のみ中に、火々出見のみこと生れ給ひしより、室の八島と申。又煙を読習し侍もこの謂也。将、このしろといふ魚を禁ず。縁記の旨世につたふ事も侍し。 |

| 関連句碑 | いと遊に結つきたるけふりかな | |||||

|

「おくのほそ道」(室の八島)元禄2年3月29日、「糸遊」は陽炎のこと。当地は「けぶりたつ室の八島」と呼ばれ、平安時代以降東国の歌枕として都まで知れ渡る名所。「煙」を詠み込む習わし。 「糸遊」はかげろうのこと。「糸」と「結ぶ」が縁語になっている。また、室の八島であるから、煙はキーワードである。その煙は、春の野の陽炎と結び合って立ち上っていくのだ。「糸遊に結つきたる煙哉」(曾良書留)。 |

|||||

| 485 糸遊に結つきたる煙哉 栃木県惣社町 大神神社(室の八島) | ||||||

| 句碑なし | 入かゝる日も糸ゆふの名残りかな | |||||

| 「おくのほそ道」(室の八島)元禄2年3月29日、「糸遊に」と同じに詠んだ句。また「入かゝる日も程々に春のくれ」(曾良書留)という句もあるが、いずれも草案か。「糸遊」は陽炎のこと。「糸」と「日も=紐」の縁語になっている。山の端に消えようとしている太陽、か細くなった陽炎、この太陽と陽炎の結びつきの名残のように晩春の夕暮れが近づいてくる。 | ||||||

| 486 入りかゝる日も糸ゆふの名殘かな 句碑なし | ||||||

| - 05 - | ||||||

| 関連句碑 | 鐘つかぬさとは何をか春の暮 | |||||

|

「おくのほそ道」(室の八島)元禄2年3月29日、「鹿沼」での作。能因法師の歌「山里の春の夕ぐれ来てみれば入相の鐘に花ぞ散りけり」(新古今和歌集)を下敷きにしている。 入相の鐘もつかれないこの里では、里人は何を頼りに春の夕暮を過ごすのであろう。「鐘つかぬ里は何をか春の暮」(曾良書留)。「室の八島」で芭蕉は4句詠んでいる。 |

|||||

| 487 鐘つかぬ里は何をか春の暮 栃木県佐沼市 種徳院 | ||||||

| 関連句碑 | 入あひのかねもきこへすはるのくれ | |||||

|

「おくのほそ道」(室の八島)元禄2年3月29日、「鹿沼」での作。高久の門人覚左衛門に与えた真蹟の色紙にあり。前句「鐘つかぬ」と同趣旨で詠んだ。「奥の細道」旅の途中。高久の門人覚左衛門に与えた真蹟の色紙。「入逢の鐘もきこえず春の暮」(曾良書留)。「鐘撞かぬ里は何をか春の暮」の別案かもしれない。能因法師の歌「山里の春の夕ぐれ来てみれば入相の鐘に花ぞ散りけり」(「新古今和歌集」)にあるように、春の夕暮れといえば入相の鐘が必要だが、この村では鐘は撞かれないらしい。 | |||||

| 488 入逢の鐘もきこえず春の暮 栃木県鹿沼市 掬翠園 | ||||||

| 曾良随行日記 |

| 此間姿川越ル。飯塚ヨリ壬生ヘ一リ半。飯塚ノ宿ハヅレヨリ左ヘキレ、(小クラ川)川原ヲ通リ、川ヲ越、ソウシヤガシト云船ツキ ノ上ヘカゝリ、室ノ八島ヘ行(乾ノ方五町バカリ)。スグニ壬生ヘ出ル(毛武ト云村アリ)。此間三リトイヘドモ、弐里余。 壬生ヨリ楡木へ二リ。ミブヨリ半道バカリ行テ、吉次ガ塚、右ノ方廿間バカリ畠中ニ有。にれ木ヨリ鹿沼ヘ一り半。 昼過ヨリ曇。同晩、鹿沼(ヨリ火(文)バサミヘ弐リ八丁)ニ泊ル。(火バサミヨリ板橋ヘ廿八丁、板橋ヨリ今市ヘ弐リ、今市ヨリ鉢石 へ弐リ。) |

| 室の八島・大神神社(栃木県栃木市) | |||

|

|

|

|

| 大神神社 | 室の八島と句碑 | 朝日が差込む社叢 | |

| ※「飯塚ノ宿」は、日光西街道の宿駅で下野市の国庁跡・国分寺跡に喰い込む狭い小山市の区域)。 | |||

|

|

|

|

| 種徳院 句碑「鐘つかぬ」 | 掬翠園 句碑「入逢の」 | 金売り吉次の墓(壬生町) | |

|

|

|

|

|

|

|

| 鹿沼一宿の地(光太寺) 芭蕉の笠塚 | 文挟ヨリ板橋(例幣使街道) | |||||

| 日光(おくのほそ道) |

| 丗日、日光山の麓に泊る。あるじの云けるやう、我名を仏五左衛門と云。万正直を旨とする故に、人かくは申侍まゝ、一夜の草の枕も打解て休み給へと云。いかなる仏の濁世塵土に示現して、かゝる桑門の乞食順礼ごときの人をたすけ給ふにやと、あるじのなす事に心をとゞめてみるに、唯無智無分別にして正直偏固の者也。剛毅木訥の仁に近きたぐひ、気稟の清質、尤尊ぶべし。 |

| ※丗日(元禄2年3月30日)のことだが、芭蕉はここで 故意か勘違いか1日計算を間違えた。実際この日は4月1日である。この年、3月は閏月にあたっていて30日は存しなかった。 |

| - 06 - |

| 日光(おくのほそ道) |

| 卯月朔日、御山に詣拝す。往昔此御山を二荒山と書しを、空海大師開基の時、「日光」と改給ふ。千歳未来をさとり給ふにや、今此御光一天にかゞやきて、恩沢八荒にあふれ、四民安堵の栖穏なり。猶、憚多くて筆をさし置きぬ。 あらたうと青葉若葉の日の光 黒髮山は、霞かゝりて雪いまだ白し。 剃捨て黒髮山に衣更 曾良 曾良は河合氏にして惣五郎と云へり。芭蕉の下葉に軒をならべて、予が薪水の労をたすく。このたび松しま・象潟の眺共にせんことを悦び、且は羈旅の難をいたはらんと、旅立暁髪を剃りて墨染にさまをかへ、惣五を改めて宗悟とす。仍て黒髪山の句有。衣更の二字、力ありてきこゆ。 |

| 河合曾良について | ||||

|

|

|

|

|

| 正願寺 | 曾良像と文学碑 | 曾良の墓 句碑「春にわれ」(辞世の句) | ||

| 河合曽良は長野県諏訪の出身、菩提寺の「正願寺」には分骨墓地がある。本堂左手に「曽良像」と「文学碑」には「松島や鶴に身を借れほととぎす」「おくのほそ道」松島の序段。近くには生家といわれる「麗人酒造」という造酒屋(高野七兵衛の長男として生まれる)がある。「河合曾良」は35歳で芭蕉門下になった「芭蕉門十哲の一人」(1649-1710)、幼くして両親と死別、伯母の養子になるも再び死別、伊勢長島の親戚(伯父が住職を務める大智院)に引き取られる。巡国使の一員として壱岐に渡り、勝本浦の中藤家で宝永7年5月22日没す。62歳。墓は勝本町能満寺にある。城山公園の一角に「春にわれ乞食やめても筑紫かな」との句碑が残っている。 ここ、正願寺にも墓碑刻として、「春にわれ乞食やめても筑紫か奈」があります。 | ||||

| 曾良随行日記 |

| ・四月朔日 前夜ヨリ小雨降。辰上尅、宿ヲ出。止テハ折々小雨ス。終日曇、午ノ尅、日光ヘ着。雨止。清水寺ノ書、養源院ヘ届。大樂院ヘ使僧ヲ被レ添。折節大樂院客有レ之、未ノ下尅迄待テ御宮拝見。終テ其夜日光上鉢石町五左衛門ト云者ノ方ニ宿。壱五弐四 |

| ※「日光上鉢石町五左衛門ト云者ノ方ニ宿」(曾良随行日記)にある「二宿の地」とは、「高野家」という説が有力視。 |

| 句碑 | あらたふと青葉わか葉の日の光 | |||||

|

「おくのほそ道」(日光)元禄2年4月1日、芭蕉の徳川政権への過度の賞賛がしばしば避難され推敲によって後句より改案された。なんと尊いことだろう日光山は。新緑に埋もれる木の下闇まで燦

々と日の光が射している。これは、弘法大師さまと東照宮さまのおかげだ。 「たふとさや青葉若葉の日のひかり」(初蝉)芭蕉の徳川政権への過度の賞賛がしばしば非難された句。この句も初案から推敲によって大きく変った。 |

|||||

| 489 あらたうと青葉若葉の日の光 栃木県日光市 東照宮宝物館 | ||||||

| 関連句碑 | あらたふと木の下闇も日の光 | ||||||

|

|

「おくのほそ道」(日光)元禄2年4月1日、「青葉若葉の」の初案。「高野家」は、代々日光山輪王寺に仕えた旧家(旧本陣、資料等残っていないが佛五左衛門の末裔と学者は言う)で真蹟句碑がある。新旧句碑あり、左が旧句碑で右は新句碑の碑面。初案は「あらたふと木の下闇も日の光」(真蹟懐紙)、「あなたふと木の下闇も日の光」(曾良書留)。 | |||||

| 489 あらたふと木の下闇も日の光 栃木県日光市 高野家 | |||||||

| 句碑 | 剃捨てて黒髪山の故露もかへ | |||||

|

「おくのほそ道」(日光)元禄2年4月1日、曽良の作。曽良は「奥の細道」旅立ちにあたり黒髪を落とし黒染めし・・・・今日は衣替えの日、曽良を印象的に登場させたく芭蕉の作との説も。 元禄2年4月1日。今日は衣更えの日。曾良は、この旅の出発にあたり黒髪を落とし、すでに墨染めの僧衣に衣更えをしたのだが、今日こうして黒髪山で衣更えの日を迎えるのも因縁に違いない。曾良の句とするが、曾良を印象的に登場させるために芭蕉が作ってここに入れたのである。 |

|||||

| *** 剃り捨てて黒髪山に衣更 曾良 長野県諏訪市 四吟碑 | ||||||

| - 07 - | ||||||

| 日光東照宮(栃木県日光市) | |||

|

|

|

|

| 東照宮宝物館 | 高野家庭園(佛五左衛門) | 養源院跡 | 諏訪市 句碑「剃捨てて」 |

| 東照宮宝物館 句碑「あらたふと青葉わか葉の日の光」 高野家庭園 句碑「あらたふと木の下闇も日の光」 四吟碑(長野県諏訪市)は曾良「剃捨てて」。 | |||

| 日光東照宮(徳川家康公廟所) | ||||

|

|

|

|

|

| 輪王寺 | 大護摩堂 | 五重塔 | 鳥居 | 表門 |

|

|

|

|

|

| 唐銅鳥居(二の鳥居) | 陽明門 | 三猿の彫刻(神厩舎) | 奥宮拝殿・宝塔(家康の墓地) | |

| 大猷院(徳川三代将軍家光公廟所) | |||

|

|

|

|

| 常行堂 | 法華堂 | 龍光院(梶定良の菩提寺) | 仁王門 |

|

|

|

|

| 二天門 | 夜叉門 | 唐門 | 皇嘉門 |

| 二荒山神社(日光連山8峰・華厳滝・いろは坂等を境内に含む広大な社地を有する) | |||

|

|

|

|

| 鳥居(神門前) | 社務所 | 楼門 | 上神道に並ぶ石灯籠 |

| 日光(おくのほそ道) |

| 二十余丁山を登つて滝有。岩洞の頂より飛流して百尺千岩の碧潭に落たり。岩窟に身をひそめ入て滝の裏よりみれば、うらみの滝と申伝え侍る也。 暫時は滝にこもるや夏の初 |

| - 08 - |

| 句碑 | 志はらくは瀧に籠るや夏の初 | |||||

|

「おくのほそ道」(日光)元禄2年4月2日、日光裏見の滝を見物し黒羽の地に向かう途中での作、玉生宿の「宿悪故」と玉生氏に頼み屋敷に泊まる。「夏は夏行」のことで、陰暦4月16日から90日間水垢離などをする僧侶の行のこと、夏安居とも。「裏見の滝」を見物しながら、まるでその夏行に入ったような気分になった。そういえば、もうそろそろ夏行の始まる季節だ。他に「暫時は滝に籠るや夏のは仝」(存疑)もある。かつて「裏見の滝」のほとりに句碑が有ったというが現在は消滅して無し。 | |||||

| 490 しはらくは瀧に籠るや夏の初め 栃木県日光市 安良沢小学校 | ||||||

| 句碑なし | 郭公うらみの瀧のうらおもて | |||||

| 「おくのほそ道」(日光)元禄2年4月2日、「裏見の滝」での作。同じく「ほとゝぎすへだつか瀧の裏表」とも詠んでいる。 「裏見」と「恨み」をかけている。郭公の声がおもてでは聞えていたのに裏見の滝の中に入ったら聞えないのを怨む、残念に思うというのである。技巧的で面白くない句。 |

||||||

| 491 郭公うらみの瀧のうらおもて 句碑なし | ||||||

| 関連句碑 | うら見せて涼しき瀧の心哉 | |||||

|

「おくのほそ道」(日光)元禄2年4月2日、曽良の作。須賀川滞在中の4月28日に「諏訪明神」参詣、曽良は本句、芭蕉は「492 ほとゝぎすへだつか瀧の裏表」を奉納と杉風宛曽良書留に有り。 | |||||

| *** うら見せて涼しき瀧の心哉 曾良 福島県須賀川市 神炊館神社 | ||||||

| 裏見の滝(日光市) | |||

|

|

|

|

| かつては、滝の裏側に回り込んで観ることも出来たが、現在は危険であることから立入禁止になっている。また、句碑の位置も不詳だが滝のほとりにあったようだ。二度行っているが、観光客の姿も見掛けなく足が年々遠のいているようだ。 | |||

| おくのほそ道の風景地 No.02(ガンマンガ淵/慈雲寺境内) 栃木県日光市 | ||||

| 日光東照宮を訪れた芭蕉は「あらたうと青葉若葉の日の光」と詠み、裏見の滝に赴く。その途次に奇勝「憾満ヶ淵」(含満ガ淵)に立ち寄った。その「憾満ヶ淵」は、男体山から噴出した溶岩によって出来た奇勝で、古くから不動明王が現れる霊地といわれる。 | ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 憾満ガ淵からひっそりと延びる憾満の路を進むと「大日橋」が現れ、周囲は綺麗に整備された公園になっています。橋を渡り橋桁におりていくと大日堂跡。大日堂は明治35年9月の大洪水で流失したが、かつては東北御巡幸の明治天皇も立ち寄られたほどの景観を誇る美しい庭園であった。現在は20体ほどの石仏が静かに並び、その中に再建された芭蕉句碑もあります。風景地に含めて欲しいものです。 | ||||

| - 09 - | ||||

| 曾良随行日記 |

| ・同二日 天気快晴。辰ノ中尅、宿ヲ出 。ウラ見ノ滝(一リ程西北)・ガンマンガ淵見巡、漸ク及午。鉢石ヲ立、奈(那)須・太田原ヘ趣。常 ニハ今市ヘ戻リテ大渡リト云所ヘカゝルト云ドモ、五左衛門、案内ヲ教ヘ、日光ヨリ廿丁程下リ、左ヘノ方ヘ切レ、川ヲ越、せノ尾・川室ト云村へカゝリ、大渡リト云馬次ニ至ル。三リニ少シ遠シ。 ○今市ヨリ大渡ヘ弐リ余。 ○大渡ヨリ船入ヘ壱リ半ト云ドモ壱里程有。絹川ヲカリ橋有。大形ハ船渡し。 ○船入ヨリ玉入ヘ弐リ。未ノ上尅ヨリ雷雨甚強、漸ク玉入ヘ着。 ・同晩 玉入泊。宿悪故、無理ニ名主ノ家入テ宿カル 。 |

| 大日堂跡(日光市) 句碑「あらたふと」 | ||||

|

|

|

|

|

| 大日堂跡 | 大日堂詩碑 句碑「あらたふと」 | 大日橋 | ||

| 大日堂は明治35年9月の大洪水で流失、かつては東北御巡幸の明治天皇も立ち寄られたほどの景観を誇る美しい庭園でした。現在は20体ほどの石仏が静かに並んでいる。芭蕉句碑は、「あらたうと青葉若葉の日の光」である。 | ||||

| 今市ヨリ大渡ヘ弐リ余(日光市) | |||

|

|

|

|

| 今市 筋違橋から奥州古道へ 芭蕉・曾良も振り返り眺めた男体山 | 大渡宿 | ||

| 大渡ヨリ船入ヘ壱リ半ト云ドモ壱里程有。絹川ヲカリ橋有。大形ハ船渡し(栃木県日光市・塩谷市) | |||

|

|

|

|

| 鬼怒川船場の渡し跡(塩谷市) | |||

| 鬼怒川の「船場の渡し」上流すぐに奇岩景勝地「籠岩」がある | |||

|

|

|

|

| 脱線観光も奥の細道らしい・・・・川上に男体山を望み一句「籠岩や年輪きさむ雪解水」・・・・人知れずひっそり佇む奇岩景勝地 | |||

| 那須野(おくのほそ道) |

| 那須の黒ばねと云所に知人あれば、是より野越にかゝりて、直道をゆかんとす。遥に一村を見かけて行に、雨振日暮る。農夫の家に一夜をかりて、明れば又野中を行。そこに野飼の馬あり。草刈をのこになげきよれば、野夫といへども、さすがに情しらぬには非ず。いかゞすべきや、されども此野は縱横にわかれて、うゐひゐ敷旅人の道ふみたがえん。あやしう侍れば、此馬のとゞまる処にて馬を返し給へと、貸し侍ぬ。ちいさき者ふたり、馬の跡したひてはしる。独は小姫にて、名を「かさね」と云。聞なれぬ名のやさしかりければ、 かさねとは八重撫子の名成べし 曾良 頓人里に至れば、あたひを鞍つぼに結付て馬を返しぬ。 |

| - 10 - |

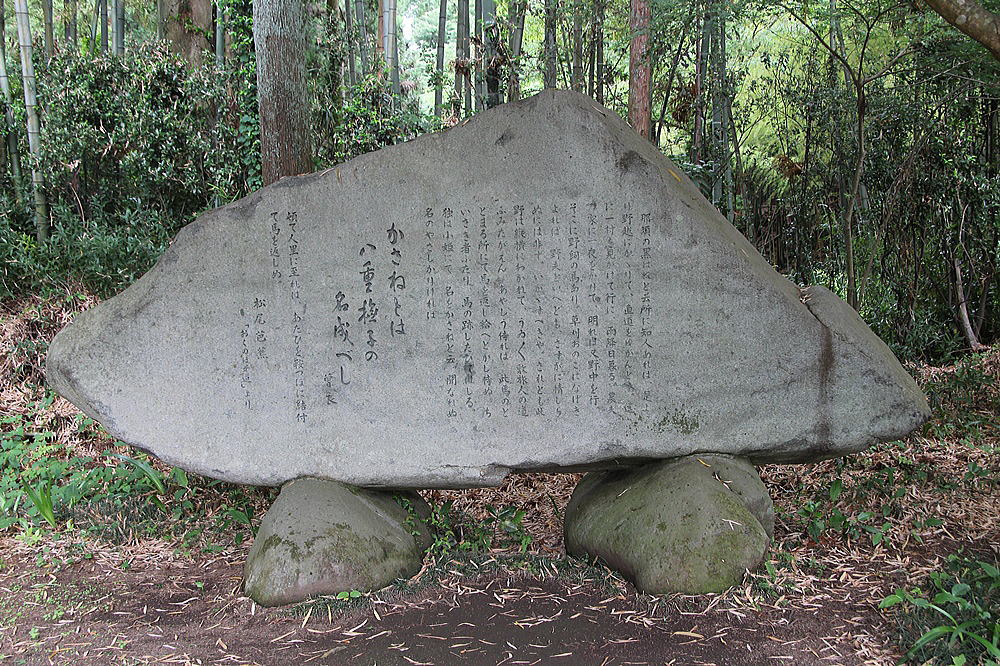

| 句碑 | かさねとは八重なてしこの名なるへし | |||||

|

「おくのほそ道」(那須野)元禄2年4月2-3日、曽良の作。「・・ちいさき者ふたり、馬の跡したひてはしる。独は小姫にて、名をかさねと云。聞なれぬ名のやさしかりければ・・」 | |||||

| *** かさねとは八重なてしこの名なるへし 曾良 栃木県矢板市 沢観音寺 | ||||||

| 玉生宿と玉生家(一宿の地) 塩谷市 | |||

|

|

|

|

| 「那須の黒ばねと云所に知人あれば、是より野越にかゝりて、直道をゆかんとす。遥に一村を見かけて行に、雨振日暮る。農夫の家に一夜をかりて、明れば又野中を行」。玉入(玉生)、農夫の家すなわち現尾形医院の前身代々庄屋を務めた玉生氏。 | |||

| 句碑「かさねとは」(矢板市) | |||||

|

|

|

|

||

| 沢観音寺 句碑「かさねとは」 | かさね橋 句碑「かさねとは」 | 実取の路傍 句碑「かさねとは」 | |||