| 那谷寺(おくのほそ道) |

| 山中の温泉に行ほど、白根が嶽跡にみなしてあゆむ。左の山際に観音堂あり。花山の法皇、三十三所の順礼とげさせ給ひて後、大慈大悲の像を安置し給ひて、那谷と名付給ふとや。那智、谷汲の二字をわかち侍りしとぞ。奇石さまざまに、古松植ならべて、萱ぶきの小堂、岩の上に造りかけて、殊勝の土地也。 石山の石より白し秋の風 |

| 句碑 | 石山の石より白し秋の風 | |||||

|

「おくのほそ道」(那谷)元禄2年8月5日。山中温泉で曽良と別れた芭蕉は、金沢から見送りで伴に加わった北枝と小松に戻る途中に「那谷寺」に参詣し本句を詠んだ。 | |||||

| 562 石山の石より白し秋の風 石川県小松市 那谷寺 | ||||||

| 那谷寺 石川県小松市 句碑「石山の」 | |||

|

|

|

|

| 山門 | 金堂華王殿 | 句碑と翁塚(文学碑) | |

|

|

|

|

| 奇岩遊仙墳 | 奇岩遊仙墳への石段 | 本殿石段・大悲閣拝殿 | 三重塔と楓月橋 |

| おくのほそ道の風景地 No.23(那谷寺境内・奇石)石川県小松市 | |||||

| 芭蕉は「・・・・奇石さまざまに、古松植えならべて、萱ぶきの小堂、岩の上に造りかけて、殊勝の土地也」と紹介し「石山の石より白し秋の風」を詠んでいる。そそり立つ奇石に洞穴がいくつか開口し、石が織りなす自然の造形美(海底火山の跡)が周囲の木々や懸崖造りの本堂の外観と組み合わさり優れた風致景観を形成している。 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 奇岩遊仙境(蓮池) | 本殿石段 | 本殿・唐門 | 三重塔 | 護摩堂 | 奇岩遊仙境(楓月橋) |

| 山中(おくのほそ道) |

| 温泉に浴す。其功有明に次と云。 山中や菊はたおらぬ湯の匂 あるじとする物は、久米之助とて、いまだ小童也。かれが父俳諧を好み、洛の貞室、若輩のむかし、爰に来りし比、風雅に辱しめられて、洛に帰て貞徳の門人となつて世にしらる。功名の後、此一村判詞の料を請ずと云。今更むかし語とはなりぬ。 |

| 句碑 | 山中や菊は手折らし湯の匂ひ | |||||

|

「おくのほそ道」(山中)元禄2年7月27日-8月5日、謡曲「菊慈童」を題材に山中温泉を讃えた「桃妖」への挨拶吟。曽良は「秋の哀入かハる湯や世の氣色」と詠む。 | |||||

| 557 山中や菊は手折らじ湯の薫 石川県加賀市 醫王寺 | ||||||

| - 75 - | ||||||

| 関連句碑 | 桃の木の其葉ちらすな秋の風 | |||||

|

「おくのほそ道」(山中)元禄2年7月27日-8月5日、芭蕉一行は和泉屋で8泊、主人は14歳の久米之助、このとき蕉門に入門し「桃妖」という俳名を付け「本句」を渡す。 | |||||

| 558 桃の木の其葉ちらすな秋の風 石川県加賀市 桃の木公園 | ||||||

| 関連句碑 | 紙鳶きれて白根ケ嶽を行方かな | |||||

|

元禄2年7月27日-8月5日、「山中温泉」で宿した和泉屋の主人「久米之助」(桃妖)の作。芭蕉は久米之助を大きく気に入り、彼の話を題材にした句も多いので幾つか掲載する。 | |||||

| *** 紙鳶きれて白根ヶ嶽を行方かな 桃妖 石川県加賀市 芭蕉堂 | ||||||

| 関連句碑 | 旅人を迎に出れはほたるかな | |||||

|

元禄2年7月27日-8月5日、「奥の細道」旅中「山中温泉」で宿した和泉屋の主人「久米之助」(桃妖)の作。他に「行燈の献立をよむ涼かな」あり。 | |||||

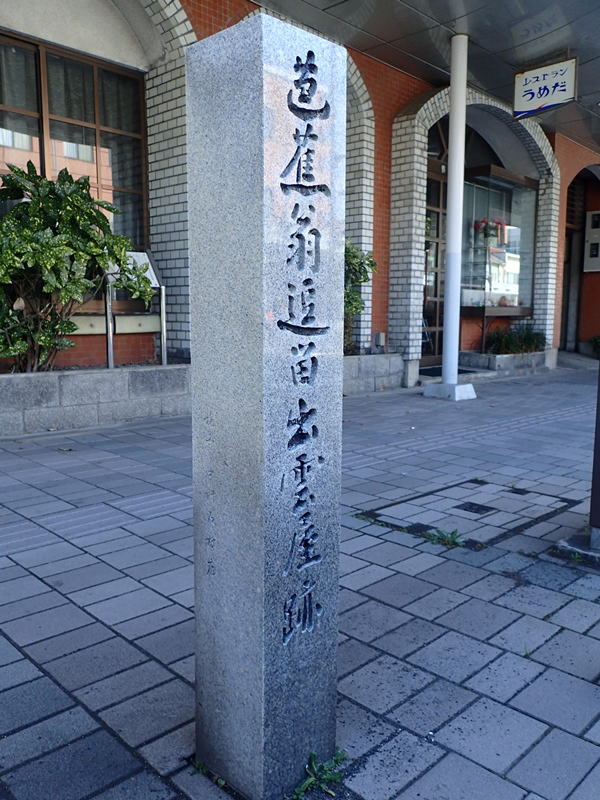

| *** 旅人を迎に出れはほたるかな 桃妖 石川県加賀市 泉屋の趾 | ||||||

| 関連句碑 | 山人の昼寝をしはれ蔦かつら | |||||

|

元禄2年7月27日-8月5日、「奥の細道」旅中「山中温泉」で宿した和泉屋の主人「久米之助」(桃妖)の作。 | |||||

| *** 山人の昼寝をしはれ蔦かつら 桃妖 石川県加賀市 桃の木公園 | ||||||

| 芭蕉の館より | |||||

| 奥の細道の旅の道中、芭蕉さんは山中温泉で八泊九日間の長逗留をし、多くの句と資料を残されました。湯宿とした泉屋の先代・又兵衛豊連は、洛の安原貞室に影響を与えた人物として「俳諧水滸伝」にも紹介されています。元禄二年当時の泉屋は、幼主・久米之助(十四歳)であり、芭蕉に俳諧の手解きを受け、芭蕉庵桃青の俳号から桃妖の号と共に「桃の木の其の葉散らすな秋の風」の句を贈られました。当館は、当時、泉屋に隣接していた湯宿、元・扇屋(桃妖の妻の実家)を修復し、俳諧師“芭蕉”縁の資料を中心に、伝統工芸としての漆器・温泉資料を合わせ展示致しております。 |

| 関連句碑 | いさり火にかしかや浪の下むせひ | |||||

|

元禄2年7月末、「奥の細道」旅中「山中温泉」での作。桃妖から、山中温泉には十景があり、その中に「高瀬の漁火」というものがあると聞き作句。真蹟懐紙 | |||||

| 559 いさり火にかしかや浪の下むせひ 石川県加賀市 大木戸門跡 | ||||||

| 関連句碑 | かゝり火に河鹿や波の下むせひ | |||||

|

「東西夜話」には、「此の地に十景あり。先師むかし高瀬の漁火といふ題をとりて」と前詞して本句。意味的には「漁火/いさり」≒「篝火/かがり」、本に使い分けしたのだろうか。 | |||||

| *** かゝり火に河鹿や波の下むせひ 石川県加賀市 こおろぎ橋 | ||||||

| - 76 - | ||||||

| 関連句碑 | 子を抱いて湯の月のそく猿かな | |||||

|

元禄2年8月5日、「奥の細道」旅中「山中温泉」で芭蕉と曽良は別離。金沢から同行した北枝が曽良に代わる。北枝の句で作句時期不詳。素晴らしい句なので掲載した。猿(ましら)。 | |||||

| *** 子を抱いて湯の月のそく猿かな 北枝 石川県加賀市 こおろぎ橋 | ||||||

| 関連句碑 | 湯の名残今宵ハ肌の寒からむ | |||||

|

「おくのほそ道」(山中)元禄2年8月5日、「加賀山中温泉」最後の日、桃妖に与えた別れの句。同じ主旨で「湯の名残幾度見るや霧のもと」がある。どちらが初案か不明。 | |||||

| 560 湯の名残今宵ハ肌の寒からむ 石川県加賀市 泉屋の址 | ||||||

| 関連句碑 | 月よしと角力に袴踏ぬきて | |||||

| 「おくのほそ道」(山中)元禄2年秋、「山中温泉」で、「曽良は腹を病んで、伊勢の国長島と云所にゆかりあれば、先立て行に」と書置たり。北枝の発句「馬かりて」の巻「三十六歌仙」。(句碑なし) | ||||||

| *** 月よしと角力に袴踏ぬきて 句碑なし | ||||||

| 曾良随行日記 |

| ・廿七日 快晴。所ノ諏訪宮祭ノ由聞テ詣。巳ノ上刻、立。斧卜・志挌等来テ留トイヘドモ、立。伊豆尽甚持賞ス。八幡ヘノ奉納ノ句有。真(実)盛が句也。予・北枝随レ之。 同晩 山中ニ申ノ下尅、着。泉屋久米之助方ニ宿ス。山ノ方、南ノ方ヨリ北へ夕立通ル。 ・廿八日 快晴。夕方、薬師堂其外町辺ヲ見ル。夜ニ入、雨降ル。 ・廿九日 快晴。道明淵、予、不レ往。 ・晦日 快晴。道明が淵。 ・八月朔日 快晴。黒谷橋へ行。 ・二日 快晴。 ・三日 雨折々降。及レ暮、晴。山中故、月不レ得ニ見一。夜中、降ル。 ・四日 朝、雨止。巳ノ刻、又降 而止。夜ニ入、降ル。 |

| おくのほそ道の風景地 No.23(道明ガ淵/山中温泉)石川県加賀市 | |||||

| 芭蕉は「・・・・奇石さまざまに、古松植えならべて、萱ぶきの小堂、岩の上に造りかけて、殊勝の土地也」と紹介し「石山の石より白し秋の風」を詠んでいる。そそり立つ奇石に洞穴がいくつか開口し、石が織りなす自然の造形美(海底火山の跡)が周囲の木々や懸崖造りの本堂の外観と組み合わさり優れた風致景観を形成している。 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 白鷺大橋 | 黒谷橋 | 道明ガ淵 | 鶴仙渓 | こおろぎ橋 | |

| - 77 - | |||||

| 元禄二年 「馬かりて」歌仙(北枝・曾良・芭蕉) | |||||

| 元禄四年刊、北枝編「卯辰集」に、「元禄二の秋、翁をおくりて山中温泉に遊ぶ三両吟」として出る。当時の芭蕉の添削と評語を北枝が書留めたものが、天保十年刊、可大編「やまなかしう」に、「曾良餞 翁直しの一巻」として伝えられ居り、従来「山中三吟」また「燕歌仙」として有名なものであった。「随行日記」によれば、七月末から八月初めまでの作であった。「奥の枝折」にも出で、また文久二年序指月編「捕影記」にも収める。 | |||||

| 「馬かりて」歌仙 元禄二の秋、翁をおくりて山中温泉に遊ぶ 三両吟 |

| 一 馬かりて燕追行わかれかな 北枝 二 花野みだるゝ山の曲め 曾良 三 月よしと相撲に袴踏ぬぎて 翁 四 鞘ばしりしをやがてとめけり 北枝 五 青淵に獺の飛込水の音 曾良 六 柴かりこかす峯の笹道 翁 七 霙降左の山は菅の寺 北枝 八 遊女四五人田舎わたらひ 曾良 九 落書に恋しき君が名も有て 翁 一〇 髪はそらねど魚くはぬ也 北枝 一一 蓮の糸とるも中/\罪ふかき 曾良 一二 先祖の貧をつたへたる門 翁 |

一三 有明の祭の上座かたくなし 北枝 一四 露まづ拂ふ猟の弓竹 曾良 一五 秋風は物いはぬ子も涙にて 翁 一六 白きたもとの續く葬禮 北枝 一七 花の香は古き都の町作り 曾良 一八 春を残せる玄じようの箱 翁 一九 長閑さやしらゝ難波の貝づくし 北枝 二〇 銀の小鍋に出す芹焼 曾良 二一 手枕にしとねのほこり打拂 翁 二二 うつくしかれとのぞく覆面 北枝 二三 つぎ小袖薫賣の古風なり 翁 二四 非藏人なるひとの菊畑 同 |

二五 鴫ふたつ臺にすへても淋しさよ 北枝 二六 あはれに作る三ヶ月の脇 同 二七 初発心草の枕に修行して 翁 二八 小畑も近く伊勢の神風 同 二九 疱瘡は桑名日長もはやり過 北枝 三〇 雨晴くもり枇杷つはる也 同 三一 細長き仙女の姿たをやかに 翁 三二 あかねをしぼる水のしら浪 同 三三 仲綱が宇治の網代と打詠 北枝 三四 寺に使を立る口上 同 三五 鐘ついて遊ん花のちりかゝる 翁 三六 酔狂人と弥生暮行 筆 |

| 曾良は二〇をもって退席 三吟→両吟 | ||

| 注釈)一「行」(ゆく)、四「鞘」(さや)、五「青淵」(せいえん)・「獺」(うそ)、七「霙」(みぞれ)、一四「拂」(はら)、一六「葬禮」(とむらひ)、一八「玄じよう」の「じょう」(手偏に乃)、二〇「出す」(いだす)、二一「拂」(はらひ)、二三「薫賣」(たきものうり)、二四「非藏人」(ひくろうど)、二五「鴫」(しぎ)・「臺」(だい)、二七「初発心」(しょほつしん)、三三「詠」(ながめ)。 | ||

| 醫王寺 句碑「山中や」 | ||||

|

|

|

|

|

| 大木戸門趾 句碑「今日よりや」「や万なかや」「漁り火に」 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 芭蕉の館山 蕪村画に句「行き行きて」(曾良)と「今日よりや」(芭蕉)右上の文学碑「やまなかや」 | |||

|

|

|

|

| 泉屋の跡山 句碑「湯の名残」と泉屋説明に桃妖句「旅人を」「帋鳶切て白根が嶽を行衛哉」「行燈の献立をよむ涼かな」 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 芭蕉と曽良は案内役の北枝とともに「山中温泉」に7月27日から8日間「泉屋」に逗留した。「泉屋」の当主は14歳の少年「久米之助」で芭蕉に気に入られ蕉門に入り「桃妖」の号をもらう。 | |||||

| - 78 - | |||||

| 桃の木公園 句碑「桃の木」(芭蕉)と「山人の」(桃妖) | あやとり橋 | |||

|

|

|

|

|

| 大聖寺川がつくりだした「鶴仙渓」に架かる「あやとり橋」は生花草月流三代目家元勅使河原宏デザイン、橋下の川床は「道明ガ淵」と称する景勝地。 | ||||

| 道明ガ淵 | かがり吉祥亭前 | 蟋蟀橋 | ||

|

|

|

|

|

| 句碑は、道明ガ淵「やまなかや」、かがり吉祥亭前「湯の名残」、蟋蟀橋「かゝり火に」(芭蕉)と「子を抱いて」(北枝) | ||||

| 平岩橋 句碑「山中や」 | 白鷺大橋 句碑「山中や」 | ||

|

|

|

|

| 黒谷橋 | 芭蕉堂 句碑「紙鳶きれて」 | |||

|

|

|

|

|

| 「鶴仙渓」の最下流で大きな淵をなす「黒谷峡谷」は絶景、そこに重厚なアーチ型の「黒谷橋」(白鷺大橋中央より撮影)が架かっている。芭蕉はここが気に入り(当時はどんな橋だったのだろう)「行脚の楽しみここにあり」(橋桁)と言わしめた。 | ||||

| 別離(おくのほそ道) |

| 曾良は腹を病て、伊勢の国長島と云所にゆかりあれば、先立て行に、 行/\てたふれ伏とも萩の原 曾良 と書置たり。行ものゝ悲しみ、残るもののうらみ、隻鳧のわかれて雲にまよふがごとし。予も又、 今日よりや書付消さん笠の露 |

| 全昌寺(おくのほそ道) |

| 大聖持の城外、全昌寺といふ寺にとまる。猶加賀の地也。曾良も前の夜、此寺に泊て、 終宵秋風聞やうらの山 と残す。一夜の隔千里に同じ。吾も秋風を聞つゝ衆寮に臥ば、明ぼのの空近う読経声すむまゝに、鐘板鳴て食堂に入。けふは越前の国へと、心早卒にして堂下に下るを、若き僧ども紙・硯をかゝえ、階のもとまで追来る。折節庭中の柳散れば、 庭掃て出ばや寺に散柳 とりあへぬさまして、草鞋ながら書捨つ。 |

| 曾良随行日記 |

| ・五日 朝曇。昼時分、翁・北枝、那谷(那谷寺)へ趣。明日、於ニ小松(小松)ニ一、生駒万子(俳諧師)為出会也。 従順シテ帰テ、艮(即)刻、立。大正侍(大聖寺)ニ趣。全昌寺(全昌寺)へ申刻着、宿。夜中、雨降ル。 ・六日 雨降。滞留。未ノ刻、止。菅生石(敷地ト云)天神(菅生石部神社)拝。将監湛照、了山。 ※森岡(丸岡の誤り、丸岡城下現坂井市)へ ※本来の「曾良随行日記」はここ迄です。曾良の足跡を追うべく「朱文字」で追っていると、不可解な行動に気付く。 - 79 - |

| 加賀は、上方や江戸の文化とは異なった独得の文化を生み出し、中でも連歌から俳諧に至る俳文学は、元禄2年の芭蕉の来遊により、俳諧史上、重大な展開がなされた。 | ||

| 連歌は、和歌の五・七・五(長句)に、ある人が七・七(短句)を付け、さらにある人が五・七・五を付け加えるというように、百句になるまで長句・短句を交互に連ねていきます。これを「百韻連歌」と言い、鎌倉時代~江戸時代の連歌の基本形となりました。また、江戸時代中期以降の連歌は三十六句を詠み継いでいくもので、これを「歌仙連歌」と言い、現在の連歌の基になっています。 | ||

| 短歌の一首を五・七・五と七・七の二句に分け、複数の作者によって連ねられた歌の形をとっている詩で最も古いものは、「万葉集」巻八に収録された尼と大伴家持の唱和です。故に、万葉集が連歌の起源と言われています。鎌倉時代から江戸時代中期にかけて連歌は、和歌をも凌ぐ勢いで人々の間で流行しました。 そして、江戸時代中期以降は、それまでの連歌にユーモアや風刺を取り入れた「俳諧の連歌」が盛んになります。 自由なテーマで、一般庶民にわかりやすい言葉(口語)が用いられ、庶民の間で広く人気を集めました。この頃から、連歌は百句を詠み継いでいくものから、三十六句を詠み継いでいく「歌仙連歌」に変化していきました。現代連歌の基本型式は、この歌仙連歌に基づいています。 そして、松尾芭蕉らの登場によって、俳諧の芸術性が高まり、「俳諧の句」が独立し、「俳句」へと発展していきます。明治に入り、連歌は次第に俳句の出現によって少しずつ衰退していきました。 |

||

| 小松天満宮梯川改修から重文を守った記録「奥の細道、空白の一日」 製作責任者 宮誠而氏の記事を転載 | ||

能順画像(小松天満宮蔵) 江戸前期の連歌師 小松桟天神社別当 |

●奥の細道、空白(六日)の一日 松尾芭蕉の奥の細道はあまりにも有名で、その句碑たるや全国に無数といってよい程存在する。写真家として、この中の句に惹かれるものが多く、いずれは歩いて芭蕉の後を辿って撮影したいものだと考えていた。そのための準備を早くからしていて、曽良日記にもとずいて、奥の細道の日程表を製作していた。ところが、芭蕉が山中温泉に滞在し、そこで曽良と別れて小松に戻るところまでははっきりしているのだが、なぜか小松での一日行動が不明なのである。 小松天満宮の移転問題に関わるようになつて、まず依頼された小松天満宮誌製作の仕事の中で、小松天満宮と松尾芭蕉に関わる古文書の存在を知る。この内容はあまり信用性は高くないと感じたが、火の無い所のたとえで、何かあったという直感はした。そのことがきっかけで、長年の疑問を解くことに熱中することとなった。 |

|

| その成果は「奥の細道、空白の一日」として発行され、現在売り切れ絶版で、図書館で閲覧できる。以下はその抜粋だが、結論からいって、連歌の天才能順と俳諧の天才芭蕉がこの小松天満宮で会ったことは確実で、その記念すべき場所が無くなることは、文学史上の重要遺跡を消し去ることであり、許されるべきではない。後に能順の日記が発見された。同日に芭蕉の記載はない。不愉快な出来事をわざわざ記載するとは考えられない。 |

| ●なぜ小松に戻ったか? 芭蕉の行動の変化を知る手がかりは、29日と2日の手紙から知る事ができる。すなわち、29日の大垣の近藤如行に宛てた手紙では、8月4,5日頃山中を立って、仲秋の名月(8月15日)は、琵琶湖で見たいと考えていた。ところが、2日の早馬での手紙で予定が変わる。芭蕉の返書の内容は、小松天満宮へ発句奉納の件を承知したというものであった。2日雨で山中に滞在、3日目に小松戻る。ところが翌8月6日、この段取りをした生駒万子や塵生、曽良、芭蕉自身までもこの日の事を何一つ書き残すとはなかった。いったい、この日小松で何が起こったのであろうか。8月6日は奥の細道の空白の一日なのである。 補足ではあるが、7月24日、芭蕉が小松に入った頃、加賀藩の重臣で芭蕉の門下であった生駒万子は災害復旧のため、小松天満宮の発句奉納依頼を段取りできなかった。生駒万子は連歌の手ほどきを小松天満宮の連歌の天才能順に受けている間柄であった。人を介さなければ小松天満宮に奉納できない程で、当時の天満宮の格式の高さが伺える。現在連歌はほとんど知られていない存在になったが、高度の文学、歴史の知識を必要とされ、その約束事の複雑さから、知識階級の芸能として栄えた。北野天満宮では、天神は連歌を好むとされ、盛んに連歌奉納が行われ、祈願も連歌によって行われていた。北野天満宮に仕えていた能順は、連歌の才能を発揮し、朝廷に認められた連歌の天才であった。小松天満宮を造営した前田利常の招きで、小松天満宮の別当に着任していた。 ●後の世の憶測 能順と芭蕉が会見したのかしなかったのか、天満宮へ発句奉納があったのかなかったのか。この問題に関して、後になっていろいろな憶測が記されることとなった。その一つが、私が最初に出会った「とはじぐさ」という文書だった。この話は、後に能順の孫から聞いた話として、建部綾足が書き残した。「加能俳諧史」など、後のこの件に関する資料は、ほとんど「とはじぐさ」を元に考えられたようだ。 「とはじぐさ」によれば、能順と芭蕉との会見は行われたが、芭蕉が能順の発句として記憶していた「秋風にすすきうち散るゆうべかな」を能順が聞き、腹を立てて退席。芭蕉が不信に思い若法師になぜだかをたずねると、「秋風は」の間違いだと指摘されたという。この話はつじつまがあっているようにみえるが、芭蕉の資質を問う話の筋書きが見える。人気者の芭蕉も間違いをする。連歌の心を知らない芭蕉は、恥をかいた。そんな、芭蕉人気に快く思わない人の創作の匂いがする。 |

| - 80 - |

| おそらく、芭蕉の奉納発句は「秋風」を詠んだものと推測する。「に」であったか「は」であったかというよりは、蕉風と呼ばれる独立し、数々の連歌の制作過程における束縛から逃れた、個人思想で完結型に確立された発句の意味するところを知り、天満宮への奉納にそぐわないとのレベルの高い判断であったと私は考える。権威をふりかざして、最初から俳諧を低俗なものしとて拒絶しているならば、発句奉納事態が成立しないことになる。能順はそれ程官僚的な物の考え方ではかったから、奉納の申込を一旦は承諾したと私は考えている。この考えに至ったいきさつは、奥の細道を読み返す内にある重要な事実に気が付いたことに端を発する。これ程芭蕉が重要視した件が、芭蕉自身全く語らないとは不自然だと思い、奥の細道の中にヒントがあるはずだと考えていたからだ。 |

| ●芭蕉がこだわった「秋風」 奥の細道は、実によく計算され尽くして作られている。その掲載発句は全部で50句あり、内容から起承転結に分類されるように並べられている。 ・起の部)五月雨の句まで17句・・・・・・歌枕を訪ねての歴史回顧 ・承の部)早稲の香の句まで18句・・・・素朴な風土を「かるみ」をおびてのびやかに詠む ・転の部)物書いての句まで10句・・・・人々とのかかわりや、自分自身の感情を直接読込む ・結の部)蛤のの句まで 5句・・・・・・・・・旅の印象を余韻をもって終わる さて、このように分類すると、明らかに加賀の地に入った転の部が、奥の細道のクライマックスであることがわかる。その部分には、あまりにも難解な句が連なっていて、後世の解釈が様々出現することとなる。その中に、なぜか「秋の風」を詠んだ句が3つも並んでいることに気が付いたのである。 塚も動け我が泣く声は秋の風 あかあかと日はつれなくも秋の風 石山の石より白し秋の風 奥の細道中最も優れた3つの句が、なぜ全て「秋の風」をテーマにしているのだろうか。これは、ひつこいと言わざるを得ない。ここまで計算され尽くした中で、この重複に芭蕉の隠された意図があり、奥の細道の中でのメインテーマと考えれば、納得がいくのではなかろうか。 |

| ●3つの「秋の風」の意味は? これまでの注釈書などでは、「秋の風」を、現実に爽やかに吹いている風としてとらえたものが多い。しかし、3つの句を並べて読み返すと、はたして単に涼しく吹く秋の風だろうかという疑問が浮かぶ。それでは、いったいどの様な風を意味しているのだろうか。それを理解するためには、能順との会見で「秋風」に対する見解の相違を前提にすることによって、見えてくるものがある。 会えると思っていた人が亡くなっていた。そのやるせない思いを直接的に動け! とか、我が泣くといった表現をしているのに、その現場に爽やかな風が吹いているとはあまりにも不自然ではないか。 あかあかと・・・・この直接的な太陽の表現は、いったい何を意味しているのか。そして、ここでも秋の風が爽やかに吹いているのか。 石山の石より白しと、単に秋の風の白さを表現したものならば、3つもの秋の風をここにきてダブらせなければならない理由にはならない。ここまでくると、やはり芭蕉の秋の風は他に理由があると理解しなければならないだろう。 私は、奥の細道を旅してきた芭蕉が、加賀の地に来てようやく解放された自分を意識できるようになったのではないかと思っている。なんの束縛も受けず、自然体の自分を見つけた喜びを「秋の風」と詠んだのだと私は理解している。 人の死に対して素直に泣き崩れる素直な自分があり、さんさんと照りつける絶対的な存在の太陽にも、自然に身を任せられる自然体の自分があり、自分の心が石のように白く澄んだ、自信に満ちた爽やかな自分があった。そのような境地を「秋の風」と表現したと私は理解する。そうすると、能順との会見は見事に理解できるのだ。 芭蕉がどのような句を奉納しようと思ったかはわからないが、おそらく「秋の風」の句であったことは間違いないと思う。なぜなら、奥の細道を通して、ようやくたどり着いた境地であったからで、その理解を尊敬する能順に求めたのではなかろうか。しかし、俳諧を低俗しとて、連歌の世界では受け入れなかった時代の背景や、当時の物の考え方を考えると、芭蕉の境地は到底受け入れられるものではなかったと思う。文学観や見解の相違と言えば単純だが、当時一般にはこの事実を理解できるレベルは無なかったと思う。そこで、話を面白く、誰にでも理解できる「記憶違いをしたとか、芭蕉は連歌の心を知らない」と、書かれたのではなかろうか。 最近発表された説に「俳諧そのものを低俗なものとして考えていた支配階級の連歌の世界は、発句を独立させた文学に押し上げたとはいえ、とうてい天神奉納を許されない・・・・」などとこの会見を解釈しているが、もしそうならば、発句奉納申込段階で拒否され、もちろん芭蕉は小松へ戻ることはなかった。 能順も芭蕉の存在は認めていた。奉納発句の内容によっては許すつもりであったと思う。しかし、「秋の風」の当時では理解できないあまりに人間臭いとも言える進んだ考え方に、能順は奉納の許可をためらったと理解するべきだろう。 秋の風は、そのまま能順の秋風とすりかわり、連歌師のスター能順の威信を使って、人気の高い蕉風に不利な物語がでっちあげられたと考える方が自然だろう。 |

| - 81 - |

|

ところで、芭蕉が発句奉納を願い出た肝心の発句とは、何であったのだろう。私は、あかあかと・・・・の句がもっとも有力であると思っている。 偶然にも私が初老を迎えた1989年、芭蕉が小松天満宮を訪れて丁度200年がたっていた。これを記念する意味と、芭蕉が果たせなかった発句奉納を不祥私が変わって果たそうという意味とで、境内参道に「あかあかと・・・・」の句碑を建てさせていただいた。記念式典は1989年11月3日である。 日本文学史上、空前絶後の紀行文「奥の細道」のクライマックスの地である小松天満宮を移転させることは、その歴史文学の地を消し去ることに他ならない。これは、日本のおおいなる損失と認識すべきである。 |

| 句碑 | 行行てたふれ伏すとも萩の原 | |||||

|

「おくのほそ道」(別離)元禄2年8月5-6日、曽良の作。初案は「跡あらん倒れ臥すとも花野原」。 | |||||

| *** 行行てたふれ伏すとも萩の原 曾良 三重県桑名市 大智院 | ||||||

| 句碑 | 今日よりや書付消さん傘の露 | |||||

|

「おくのほそ道」(別離)元禄2年8月5-6日、「山中温泉」で曽良の「行き行きて」に続く。初案は「さびしげに書付消さん笠の露」。 | |||||

| 561 今日よりや書付消さん笠の露 石川県加賀市 大木戸門趾 | ||||||

| 句碑 | 終宵秋風聞くや裏の山 | |||||

|

「おくのほそ道」(全昌寺)元禄2年8月5-6日、曽良の作。「今日よりや」の句に続き「大聖持の城外、全昌寺という寺にとまる。猶加賀の地也。曽良も前の夜、此寺に泊て」に続く句。 | |||||

| *** 終宵秋風聞くや裏野山 曾良 石川県加賀市 全昌寺 | ||||||

| 関連句碑 | 庭掃て出はや寺に散柳 | |||||

|

「おくのほそ道」(全昌寺)元禄2年8月6日、「加賀大聖持にある全昌寺」での作。前夜「全昌寺」に曽良が宿し「跡あらん倒れ伏すとも花野原」を書き置き侍るを見て、いと心細かり・・・・。 | |||||

| 563 庭掃て出はや寺に散柳 石川県加賀市 全昌寺 | ||||||

| 伊藤洋(山梨県立大学名誉教授)のホームページ「曾良との別れ」に、以下の付記に眼が止った。 |

| 旅人が寺に止めてもらった翌日は山内の清掃をして出て行くのがならわし。なお、「芭蕉翁略伝」では、同行なりける曾良、道より心地煩しくなりて、我より先に伊勢の国へ行くとて、「跡あらん倒れ伏すとも花野原」というふを書き置き侍るを見て、いと心細かりければ「さびしげに書付消さん笠の露」とある。 |

| 曾良日記(記録) | 北潟湖(Wikipedia) |

| ・七日 快晴。辰ノ中刻、全昌寺(全昌寺)ヲ立。立花十町程過テ茶や有。ハヅレより右ヘ吉崎(加賀市吉崎町)へ半道計。一村分テ、加賀・越前領有。カヾノ方よりハ舟不レ出。越前領ニテ舟カリ、向へ渡ル。水、五六丁向、越前也。(海部二リ計ニ三国見ユル)。下リニハ手形ナクテハ吉崎へ不レ越。コレヨリ塩越(汐越の松)、半道計。又、此村ハヅレ迄帰テ、北潟(北潟湖)ト云所ヘ出。壱リ計也。北潟より渡シ越テ壱リ余、金津(福井県金津町、現あわら市)ニ至ル。三国へ二リ余。申ノ下刻、森岡ニ着。六良兵衛ト云者ニ宿ス。 |

|

| - 82 - | |

| 大智院(三重県桑名市) 句碑「行行て」と芭蕉遺蹟説明板 | 大木戸門址(加賀市) 句碑「今日よりや」重複掲載 | |||

|

|

|

|

|

| 芭蕉翁の紀行文「おくのほそ道」の一節に「曾良は腹を病みて伊勢の国長島といふ所にゆかりあれば先立ちて行くに・・・・」、其の長島ゆかりとは、当院長松山大智院であり第四世住職法印良成(曾良の叔父)のことです。(大智院芭蕉遺蹟より抜粋) | ||||

| 全昌寺(加賀市) 句碑「終宵」「庭掃て」文学碑 | ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

杉風作の芭蕉像 芭蕉の掛け軸 |

|

| 元禄2年8月「奥の細道」旅中、「山中温泉」で別れた曽良が前の夜に泊まった。そして今夜は芭蕉が泊まる。たった一晩の隔たりに過ぎないのに・・・・「一夜の隔て千里に同じ」と曽良のいない寂しさを表している。本堂の一画に「芭蕉庵」(茶室)があり「芭蕉木像」(杉風作)や「掛け軸」(庭掃て・・・・)を拝観させて頂いた。 | |||||

| 汐越の松(おくのほそ道) |

| 越前の境、吉崎の入江を舟に棹して、汐越の松を尋ぬ。 終宵嵐に波をはこばせて月をたれたる汐越の松 西行 此一首にて、数景尽たり。もし一辨を加るものは、無用の指を立るがごとし。 |

| ※「汐越の松」はゴルフ場の中、事前の許可申請で見学可。この地が「東北」であったら「汐越の松跡」のみならず「汐越の松碑」「吉崎御坊」「吉崎の入江」「吉崎道」「旧北陸道」「細呂木関所跡」等々訪ねたかも知れない。 |

| 天龍寺・永平寺(おくのほそ道) |

| 丸岡天龍寺の長老、古き因あれば尋ぬ。又、金沢の北枝といふもの、かりそめに見送りて此処までしたひ来る。所々の風景過さず思ひつゞけて、折節あはれなる作意など聞ゆ。今既別に望みて、 物書て扇引さく余波哉 五十丁山に入て永平寺を礼す。道元禅師の御寺也。邦機千里を避て、かゝる山陰に跡をのこし給ふも、貴き故有とかや。 |

| 関連句碑 | 物書て扇引さく余波哉 | |||||

|

「おくのほそ道」(天龍寺・永平寺)元禄2年8月15日、「永平寺の天龍寺」で、金沢から見送りに同行した北枝との別れの吟。 | |||||

| 564 物書て扇引さく余波哉 石川県永平寺町 天龍寺 | ||||||

| 天龍寺 石川県永平寺町 句碑「物書て」 | ||||

|

|

|

||

| - 83 - | ||||

| 福井(おくのほそ道) |

| 福井は三里計なれば、夕飯したゝめて出るに、たそかれの路たどたどし。爰に等栽と云古き隠士有。いづれの年にか、江戸に来りて予を尋。遥十とせ余り也。いかに老さらぼひて有にや、将死けるにやと人に尋侍れば、いまだ存命して、そこそこと教ふ。市中ひそかに引入て、あやしの小家に夕貌へちまのはえかゝりて、鶏頭はゝきゞに戸ぼそを隠す。さては、此内にこそと門を扣ば、侘しげなる女の出て、「いづくよりわたり給ふ道心の御坊にや。あるじは此あたり何がしと云ものの方に行ぬ。もし用あらば尋給へ」といふ。かれが妻なるべしとしらる。むかし物がたりにこそ、かゝる風情は侍れと、やがて尋あひて、その家に二夜とまりて、名月はつるがのみなとにとたび立。等栽も共に送らんと、裾おかしうからげて、路の枝折とうかれ立。 |

| 芭蕉は、天龍寺で金沢から見送り・同行してきた北枝と別れ、福井から等哉と共に旅に出、敦賀まで旅寝を共にしたのである。天龍寺から左内公園(等哉宅跡)まで弐里半(芭蕉は三里計という)、「曾良」「北枝」と立て続けに別れた直後の独り歩き、何を考えていたのでしょう。前述の「能順」との会見に期待と不安があったとしたら・・・・ |

| 永平寺 石川県永平寺町 | ||||

| 永平寺龍門 | 鐘楼堂 | 傘松閣絵天井 | ||

|

|

|

||

| 中雀門 | 瑞雲閣(大庫院) | 仏殿 | 法堂 |

|

|

|

|

| 芭蕉は「五十丁山に入て永平寺を礼す」と筆している。何年前になるか、新婚当時に父を誘って「高山→東尋坊→永平寺」+「越前焼・九谷焼」の一泊二日の旅をした思い出がある。「山中温泉」で40分の余裕をつくりだしたので時間を気にせず拝観出来た。 | |||

| 関連句碑 | 名月の見所問ん旅寝せん | |||||

|

「おくのほそ道」(福井)元禄2年8月12-16日、「等哉」を訪ねた折に詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の壱)。「荊口句帖」に十四句残り、一句は消滅、全十四句碑あり。 等哉よ、名月の美しい場所を教えてくれ、そこへ行く旅を一緒にしよう。実際、等哉は福井から芭蕉と共に旅に出、敦賀まで旅寝を共にしたのである。 |

|||||

| 565 名月の見所問ん旅寝せん 福井県福井市 左内公園 | ||||||

| 関連句碑 | 月見せよ玉江の芦を刈らぬ先 | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月15日、「敦賀」での名月の晩「歌枕玉江の芦」(諸説あるが、花堂江端田辺り)を見て詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の参)。 | |||||

| 566 月見せよ玉江の芦を刈らぬ先 福井県福井市 玉江二の橋 | ||||||

| 関連句碑 | 朝六つや月見の旅の明はなれ | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月15日、「阿曾武津の橋」(歌枕「あさむつ」)を振り返り詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の弐)。 | |||||

| 567 朝六つや月見の旅の明はなれ 福井県福井市 朝六つの橋 | ||||||

| - 84 - | ||||||

| 関連句碑 | あすの月雨占なはんひなか嶽 | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月15日、「敦賀での名月の晩」(比那が嶽を振り返り)詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の四)。 | |||||

| 568 あすの月占なはんひなか嶽 福井県越前市 ミニ庭園 | ||||||

| 関連句碑 | うくいすの初音きかせししるへかな | |||||

|

元禄2年、「奥の細道」旅中「鶯の関」では、鶯の声が聞かれず失望しながら北陸路を歩み、湯尾のこの坂にきて初めて鶯の声に心をうばわれ詠んだと・・・・。(存疑) | |||||

| *** うくいすの初音きかせししるへかな 福井県南越前町 初音の小坂 | ||||||

| 関連句碑 | 月に名を包みかねてやいもの神 | |||||

|

元禄2年8月15日。「奥の細道」旅中、敦賀での名月の晩。湯尾峠。ここでは茶店で痘瘡除けのお土産があった。十五夜の月は、ちょうど里芋が収穫の時期でもあるから古来芋を食う風習があって、別名「芋の月」などとも言う。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の五)。 | |||||

| 569 月に名を包みかねてやいもの神 福井県南越前町 湯尾峠 | ||||||

| 関連句碑 | 義仲の寝覚めの山か月悲し | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月15日、「敦賀での名月の晩」(燧が城を振り返り)詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の六)。 | |||||

| 570 義仲の寝覚めの山か月悲し 福井県南越前町 旧今庄町役場 | ||||||

| 足羽公園(福井市) 句碑「名月や」 | 左内公園(福井市) 句碑「名月の見所問ん旅寝せん」 | |||

|

|

|

|

|

| 「芭蕉翁月一夜十五句」(荊口句帳) 大垣藩士宮崎荊口とその子を中心とする発句・連句の書留(大垣市立図書館蔵) | ||

| 福井洞哉子をさそふ はせを 名月の見所問ん旅寝せむ 阿曽武津の橋 あさむづを月見の旅の明離 玉江 月見せよ玉江の芦をからぬ先 ひなが嶽 あすの月雨占なハんひなが嶽 木の目峠いもの神也と札有 月に名をつゝミ兼てやいもの神 |

燧が城 義仲の寝覚の山か月かなし 越の中山 山中や越路も月ハまた命 気比の海 国々の八景更に気比の月 同明神 月清し遊行のもてる砂の上 種の浜 衣着て小貝拾ハんいろの月 |

近が崎雨 月いつく鐘ハ沈める海の底 はま 月のミか雨に相撲もなかりけり ミなと ふるき名の角鹿や恋し秋の月 うミ 名月や北国日和定なき いま一句きれて見えず |

| 「芭蕉翁月一夜十五句」(十四句)、すべて句碑が建立されている。句碑に付した番号は上記の順とした。 | ||

| - 85 - | ||

| 玉江二の橋 句碑「月見せよ」 | 朝六つの橋 句碑「朝六つや」 | |||

|

|

|

|

|

| ミニ庭園 句碑「あすの月」 | 南条SA上り 句碑「月に名を」 | ||

|

|

|

|

| 南条SA下り 句碑「あすの月」 | 鶯の関碑 | |||

|

|

|

|

|

| 曾良日記(記録) ※今庄へ ・八日 快晴。森岡ヲ日ノ出ニ立テ、舟橋ヲ渡テ、右ノ方廿丁計ニ道明寺村(福井市灯明寺、燈明寺有り)有。少南ニ三国海道(福井-三国間の街道)有。ソレヲ福井ノ方へ十丁程往テ、新田塚(新田義貞公墓所、坂井市丸岡町)、左ノ方ニ有。コレヨリ黒丸(福井市黒丸町)見ワタシテ、十三四丁西也。新田塚ヨリ福井、廿丁計有。巳ノ刻前ニ福井へ出ヅ。 苻(府)中ニ至ルトキ、未ノ上刻、小雨ス。艮(即)、止。申ノ下刻、今庄(南越前町今庄町)ニ着、宿。 ・九日 快晴。日ノ出過ニ立。今庄ノ宿ハヅレ、板橋ノツメヨリ右へ切テ、木ノメ峠(木ノ芽峠)ニ趣、谷間ニ入也。右ハ火うチガ城(燧が城跡)、十丁程行テ、左リ、カヘル山有。下ノ村、カヘルト云。未ノ刻、ツルガ(敦賀市)ニ着。先、気比(気比神宮)へ参詣シテ宿カル。唐人ガ橋大和や久兵へ。食過テ金ケ崎(金ヶ崎町)へ至ル。山上(金崎宮)迄廿四五丁。夕ニ帰。カウノヘノ船カリテ、色浜(敦賀市色浜)へ趣。海上四リ。 戌刻、出船。夜半ニ色へ着。クガハナン所。塩焼男導テ本隆寺(色浜の本隆寺)へ行テ宿。 |

| 初音の小坂 句碑「うくいすの」 | 旧今庄町役場 句碑「義仲の」 | 燧が城跡 | ||

|

|

|

|

|

| 今庄宿(福井県南越前町) | 文政の道しるべ | |||

|

|

|

|

|

| 今庄宿は、山々が連なる北国街道唯一の難所を背後に控えた宿場町。当時の旅人は今庄宿で疲れを癒して、この先のきつい峠道に備えました。北陸道(右京つるが・己可佐道)と北国街道(左京 いせ・江戸)の追分の道しるべ。 | ||||

| おくのほそ道の風景地 No.25(湯尾峠)石川県加賀市 | |||

| 芭蕉が湯尾峠を題材に詠んだ句「月に名をつゝミ兼てやいもの神」が、芭蕉作品を門人が写した「芭蕉翁月一夜十五句」に残る。「いもの神」は疱瘡(天然痘)の神のことで、疱瘡よけの札を配っていた峠の孫嫡子神社と中秋の名月にイモを食べる習慣をかけて、同地で見た月の美しさを詠んだとされる。 | |||

| - 86 - | |||

| おくのほそ道の風景地 No.25 (湯尾峠) 続き | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

| 板取宿 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 北国道は越前と東近江を最短距離で結ぶ街道で、天正(1578)越前北の庄に封じられた柴田勝家が栃の木峠を改修した後、交通が頻繁になった。織田信長の居城安土城に赴く、または軍用道路としての側面を持っていた。 板取地区に宿場の家屋が現存している。板取宿は往時、越前藩南端の関門として栄えた。宿馬31頭、人足60名が常駐していた。江戸時代に入って関所としての機能をもち、越前藩士が常駐し旅人を取り締まった。幕末のころ戸数52戸内問屋3軒、旅籠7軒、茶屋3軒などが立ち並び賑わっていた。甲造り型、妻入り型造りの民家が現存している。 |

|||||

| 歴史の道木ノ芽古道 | |||

|

|

|

|

| 福井県嶺北(越前国)と嶺南(若狭国)を分ける分水嶺が木の芽山地である。木の芽山地の峠を越えて行く北陸道のうち、最も険しい敦賀新保宿から今庄二つ屋宿の間を「木の芽古道」と呼ぶ。天長7年(830)頃木の芽峠が開発されてから明治まで主要官道であった。往時、源義経主従、新田義貞、道元禅師、本願寺蓮如上人、松尾芭蕉、数知れない人々がこの峠を越えて行った。 草の葉にかどでせる身の木部山雲に路あるここちこそあれ 道元禅師 |

|||

| 杉津SA上り 句碑「名月や」 | 杉津SA下り 句碑「ふるき名の」 | ||

|

|

|

|

| 敦賀(おくのほそ道) |

| 漸白根が嶽かくれて、比那が嵩あらはる。あさむづの橋を渡りて、玉江の蘆は穂に出にけり。鴬の関を過て、湯尾峠を超れば、燧が城・帰山に初雁を聞て、十四日の夕ぐれつるがの津に宿をもとむ。その夜、月殊晴たり。「あすの夜もかくあるべきにや」といへば、「越路の習ひ、猶明夜の陰晴はかりがたし」と、あるじに酒すゝめられて、けいの明神に夜参す。仲哀天皇の御廟なり。社頭神さびて、松の木の間に月のもり入たる、おまへの白砂霜を敷るが如し。往昔遊行二世の上人、大願發起の事ありて、みづから草を刈、土石を荷ひ、泥濘をかわかせて、参詣往来の煩なし。古例今に絶えず。神前に真砂を荷ひ給ふ。これを「遊行の砂持と申侍る」と、亭主のかたりける。 月清し遊行のもてる砂の上 十五日、亭主の詞にたがはず雨降。 名月や北国日和定なき |

| - 87 - |

| 曾良日記(記録) |

| ※敦賀へ ・十日 朝、浜出、詠ム。日連(蓮)ノ御影堂ヲ見ル。 快晴 巳刻、便船有テ、上宮(常宮神社)趣、二リ。コレヨリツルガヘモ二リ。ナン所。帰ニ西福寺(西福寺)へ寄、見ル。申ノ中刻、ツルガ(敦賀市)ヘ帰ル。夜前、出船前、出雲や(芭蕉翁逗留出雲屋跡)弥市良へ尋。隣也。金子壱両、翁へ可レ渡之旨申頼預置也。夕方ヨリ小雨ス。頓 而止。 |

| 関連句碑 | 山中や越路も月はまた命/月のみか雨に相撲もなかりけり | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月14日、「敦賀」で詠まれた句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の七)。「月のみか雨に相撲もなかりけり」(其の壱拾弐)は同時掲載とする。 芭蕉と敦賀の月(3句) 山中や越路も月はまた命 越の中山 月のみか雨に相撲もなかりけり 浜 衣着て小貝拾はん種の月 種の浜 |

|||||

| 571 山中や越路も月はまた命 福井県敦賀市 気比神宮 | ||||||

| 576 月のみか雨に相撲もなかりけり 同上 | ||||||

| 関連句碑 | 國ぐにの八景更に気比の月 | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月14日、「敦賀」で詠まれた句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の八)。 | |||||

| 572 國々の八景更に気比の月 福井県敦賀市 市民文化センター | ||||||

| 句碑 | 月清し遊行のもてる砂の上 | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月14日、「氣比の宮」(氣比神宮)で詠まれた句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の九)。風化し判読出来ないが重複を避け当句碑を掲載する。 | |||||

| 573 月清し遊行のもてる砂の上 福井県敦賀市 常宮神社 | ||||||

| 関連句碑 | なみたしくや遊行のもてる砂の露 | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月14日、「敦賀」(氣比の宮)で詠まれた句。「芭蕉翁月一夜十五句」(其の九)「月清し・・・・」の初案。 西方寺(敦賀市松島町)に「芭蕉翁と遊行の砂持ち神事」の碑、境内を共にする来迎寺の山門は鶴ヶ城から移築した「中門」がある。見落としているので機会をつくり再訪したい。 |

|||||

| 573 なみだしくや遊行のもてる砂の露 福井県敦賀市 気比神宮 | ||||||

| 句碑 | 名月や北國日和定なき | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月14-15日、「敦賀」で詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の壱拾四)。 | |||||

| 574 名月や北國日和定めなき 福井県福井市 足羽公園 | ||||||

| - 88 - | ||||||

| 関連句碑 | 月いつこ鐘は沈めるうみのそこ | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月15日、「敦賀」(金ヶ崎)で詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の壱拾壱)。 | |||||

| 575 月いつこ鐘はしづみて海の底 福井県敦賀市 金前寺 | ||||||

| 関連句碑 | ふるき名の角鹿や恋し秋の月 | |||||

|

「おくのほそ道」(敦賀)元禄2年8月15日、「敦賀での名月の晩」(湊)で詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の壱拾参)。 | |||||

| 577 ふるき名の角鹿や恋し秋の月 福井県敦賀市 杉津SA下り | ||||||

| おくのほそ道の風景地 No.26(けいの明神/氣比神宮境内)石川県敦賀市 | |||

| 芭蕉は「おくのほそ道」の旅の終わりに敦賀を訪れました。福井で旧知の等栽と再会し、「名月はつるがのみなと」で見ましょうと敦賀を目指しました。仲秋の名月前夜の8月14日に敦賀に到着した芭蕉の様子は、「おくのほそ道」の中で次のように記されています。 その夜、月殊に晴たり。「越路の習ひ、猶明夜の陰晴はかりがたし」と、あるじに酒すゝめられて、けいの明神に夜参す。仲哀天皇の御廟也。社頭神さびて、松の木の間に月のもり入たる、おまへの白砂霜を敷けるがごとし。往昔、遊行二世の上人、大願発起の事ありて、みづから草を刈り、土石を担ひ、泥亭をかはかせて、参詣往来の煩なし。古例今にたえず、神前に真砂を荷ひ給ふ。「これを遊行の砂持と申し侍る」と、亭主のかたりける。 氣比神宮は越前国一宮で、鎌倉時代末期に遊行二世他阿上人が自ら砂を運んで参道を整備したという「お砂持ち」の逸話が伝わっている場所であり、芭蕉はこの「お砂持ち」の神事と月夜を「月清し遊行のもてる砂の上」と詠みました。 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

| ●芭蕉と敦賀 雨のため楽しみにしていた敦賀での名月を見ることがかなわなかった芭蕉は、その心持ちを「名月や北国日和定めなき」の句に残しています。芭蕉は、さらに種の浜を訪れ、「寂しさや須磨にかちたる浜の秋」「浪の間や小貝にまじる萩の塵」の2句を「おくのほそ道」に残しています。「おくのほそ道」に「其日のあらまし、等栽に筆をとらせて寺に残す」とあるとおり、色浜の本隆寺には「紙本墨書松尾芭蕉色ヶ浜遊記」(敦賀市指定文化財“書跡”)が残されています。また、敦賀での宿所(出雲屋)には、道中で使用した杖と笠を残したとされ、現在、杖が敦賀市指定文化財(歴史資料)に指定されています。 ●曽良旅日記 芭蕉に先だって敦賀を訪れた曾良も、「ツルガニ着。先、気比ヘ参詣シテ宿カル」と『曽良旅日記』に記しており、氣比神宮来訪が敦賀を訪れる主な目的の一つであったことを示しています。 |

|||

| 金前寺 句碑「月いつこ」 | 市民文化センター 句碑「國ぐにの」 | |||

|

|

|

|

|

| - 89 - | ||||

| 気比神宮 句碑「なみだしくや」 | 同 句碑「月清し」 | 同 句碑「芭蕉翁月五句」 | ||

|

|

|

|

|

| 芭蕉翁月五句は、「国々の」「月清し」「ふるき名の」「月いつく」「名月や」 | ||||

| 同 句碑「芭蕉と敦賀の月」 | 芭蕉翁逗留跡 出雲屋跡 | 気比の松原 | ||

|

|

|

|

|

| 文学碑「芭蕉と敦賀の月」には、句碑「山中や越路も月はまた命」(他になし)と「月のみか」「衣着て」の3句。 | ||||

| 西福寺(敦賀市) 河合曾良文学碑(十日の記録) | 常宮神社(敦賀市) 「月清し」 | |||

|

|

|

|

|

| 種の浜(おくのほそ道) |

| 十六日、空霽たれば、ますほの小貝ひろはんと、種の浜に舟を走す。海上七里あり。天屋何某と云もの、破籠小竹筒などこまやかにしたゝめさせ、僕あまた舟にとりのせて、追風時の間に吹着ぬ。浜はわづかなる海士の小家にて、侘しき法花寺あり。爰に茶を飲、酒をあたゝめて、夕ぐれのさびしさ、感に堪たり。 寂しさや須磨にかちたる浜の秋 波の間や小貝にまじる萩の塵 其日のあらまし、等栽に筆をとらせて寺に残す。 |

| 関連句碑 | 小萩ちれますほの小貝小盃 | |||||

|

「おくのほそ道」(種の浜)元禄2年8月16日、「敦賀」(種の浜)で詠んだ句。 | |||||

| 578 小萩ちれますほの小貝小盃 福井県敦賀市 本隆寺 | ||||||

| 関連句碑 | 衣着て小貝拾わんいろの月 | |||||

|

「おくのほそ道」(種の浜)元禄2年8月14-15日、「敦賀」(種の浜)で詠んだ句。「芭蕉翁月一夜十五句」の一つ(其の壱拾) | |||||

| 579 衣着て小貝拾わんいろの月 福井県敦賀市 本隆寺 | ||||||

| 句碑 | 波の間や小貝にましる萩の塵 | |||||

|

「おくのほそ道」(種の浜)元禄2年8月16日、「敦賀」(種の浜)で詠んだ句。 | |||||

| 580 波の間や小貝にましる萩の塵 福井県敦賀市 本隆寺 | ||||||

| - 90 - | ||||||

| 句碑 | 寂しさや須磨にかちたる濱の秋 | |||||

|

「おくのほそ道」(種の浜)元禄2年8月16日、「敦賀」(種の浜)で詠んだ句。芭蕉曰く「種の浜は日本一の寂しさ」と・・・・。 | |||||

| 581 寂しさや須磨にかちたる濱の秋 福井県敦賀市 本隆寺開山堂 | ||||||

| 本隆寺(敦賀市) 句碑「小萩ちれ」「浪の間や」「衣着て」 | 色ヶ浜 | ||||

|

|

|

|

|

|

| 本隆寺開山堂杉津 句碑「寂しさや」 | 水島 | 立石漁港付近 | ||

|

|

|

|

|

| 曾良日記(記録) |

| ※木ノ本へ(湖北地域、滋賀県長浜市) ・十一日 快晴。天や五郎右衛門尋テ、翁へ手紙認、預置。五郎右衛門ニハ不レ逢。巳ノ上尅、ツルガ立。午ノ刻ヨリ曇、涼シ。申ノ中刻、木ノ本へ着。 ※鳥本へ ・十二日 少曇。木ノ下(本)ヲ立。午ノ尅、長浜ニ至ル。便船シテ、彦根ニ至ル。城下ヲ過テ平田ニ行。禅桃留主故、鳥本ニ趣テ宿ス。宿カシカネシ。夜ニ入、雨降。 ※関ヶ原へ ・十三日 雨降ル。多賀へ参詣。鳥本ヨリ弐里戻ル。帰テ、摺針ヲ越、関ケ原ニ至テ宿。夕方、雨止。 |

| 「おくの細道素龍清書本」(孫兵衛茶屋) 福井県敦賀市 | |||

|

|

|

芭蕉の弟子「柏木素龍」が清書し芭蕉が所持していたといわれる「おくのほそ道」底本「素龍清書本」(西村本)所蔵の西村家経営の「孫兵衛茶屋」に寄らせて頂いた。 |

| 茶屋入口左手に「芭蕉翁と西村家」という石柱があった。店内のガラスケースに「関連文書等」が陳列されていた。 | |||

| 観音寺(滋賀県米原市) 句碑「其のままに」 | 三成水汲みの井戸 | 門前からの伊吹山 | |

|

|

|

|

| 「観音寺」は、長浜城主「羽柴秀吉」と観音寺童子「佐吉」(石田三成)の出逢いの寺「三碗の才」として知られる。 | |||

| 大垣(おくのほそ道) | |||

| 露通も此みなとまで出むかひて、みのの国へと伴ふ。駒にたすけられて、大垣の庄に入ば、曾良も伊勢より来り合、越人も馬をとばせて、如行が家に入集る。前川子、荊口父子、其外したしき人々日夜とぶらひて、蘇生のものにあふがごとく、且悦び、且いたはる。旅の物うさもいまだやまざるに、長月六日になれば、伊勢の遷宮おがまんと又舟にのりて、 蛤のふた見にわかれ行秋ぞ |

|||

| - 91 - | |||

| 曾良日記(記録) |

|

※大垣へ ・十四日 快晴。関ケ原ヲ立。野上ノ宿過テ、右ノ方へ切テ、南宮ニ至テ拝ス。不破修理ヲ尋テ別 龍霊社へ詣。修理、汚穢有テ別居ノ由ニテ不レ逢。弟、斎藤右京同道。ソレヨリスグ道ヲ経テ、大垣ニ至ル。弐里半程。如行ヲ尋、留主。息、止テ宿ス。夜ニ入、月見シテアリク。 竹戸出逢。清明。 ※長島の大智院に到着 ・十五日 曇。辰ノ中尅、出船。とう山・此筋・千川・暗香へノ状残。翁へモ残ス。如行ヘ発句ス。竹戸、脇ス。未ノ尅、雨降出ス。申ノ下尅、大智院ニ着。院主、西川ノ神事ニ而留主。夜ニ入テ、小寺氏へ行、道ニテ逢テ、其夜、宿。 |

| 9月2日、芭蕉は大垣に着く。3日、曽良は伊勢から大垣へ芭蕉を迎えに。 このとき、曾良は「疊めは我が手のあとぞ紙衾」(題竹戸之衾 )と詠んでいる。この紙衾は曾良にとっても思い出の品である。何しろあの苦労した「奥の細道」の旅の際の紙子なのだから。竹戸よその紙衾の折り目は私が翁に毎朝たたんで差し上げたときの折り目の痕ですぞ・・・・と、自分が貰えずさぞかし悔しかったことでしょう。 |

| 関連句碑 | 鳩の声身に入わたる岩戸哉 | |||||

|

元禄2年8月28日、「奥の細道」の旅を終え、「大垣明星輪寺」(宝光院)参詣の折りに詠んだ句。 | |||||

| 582 鳩の声身に入わたる岩戸哉 岐阜県大垣市 明星輪寺 | ||||||

| 句碑なし | 胡蝶にもならで秋ふる葉虫哉 | |||||

| 「おくのほそ道」(大垣)元禄2年8月21日頃、「大垣」の「近藤如行宅」にて詠んだ句。「奥の細道」という大きな旅を終えた気の緩みから欝症状になったようだ。 多くの青虫(菜虫)は華やかな蝶になって空に舞っていくというのに、この菜虫は秋になっても蝶にもならずに虫のままでいる。今は秋、大きな旅を終えたとは言うものの、芭蕉は相変わらず変態して羽化するわけでもなく、薄汚い黒衣のままでいる。それは胡蝶になれない己の真の姿なのである。 この句に「如行」の脇は 「種は淋しき茄子一本」であった。 |

||||||

| 583 胡蝶にもならで秋ふる葉虫哉 句碑なし | ||||||

| 関連句碑 | そのまゝに月もたのまじ伊吹山 | |||||

|

元禄2年8月下旬「奥の細道」旅中、「大垣藩士高岡三郎亭」(斜嶺)に招かれての挨拶吟。「其のままに・・・・」の前段に、「花にもよらず 雪にもよらず ただこれ孤山の徳あり」と附られている。 ここでの斜嶺は、「漏らぬ程今日は時雨よ草の庵」と詠んでいる。 |

|||||

| 584 そのまゝに月もたのまし伊吹山 滋賀県米原市 観音寺 | ||||||

| 関連句碑 | こもり居て木の実草のみひろはゞや | |||||

|

元禄2年9月4日。「奥の細道」を終え、大垣藩家老戸田恕水下屋敷に招かれ、恕水の別墅を誉めた挨拶吟。のどかな恕水の別墅、ここにしばらく籠って木の実や草の実を拾いながら隠棲できたらすばらしいのだが。 |

|||||

| 585 こもり居て木の実草のみひろはゞや 岐阜県大垣市 圓通寺 | ||||||

| - 92 - | ||||||

| 句碑なし | はやはやさけ九日もちかし菊の花 | |||||

| 元禄2年9月4日、「奥の細道」の旅を終え、「大垣藩士浅井左柳亭」での歌仙発句。 芭蕉は9月6日に再び伊勢に向けて旅立つ。古来、その旅立ちへの心の準備を菊に託したという。9月9日は「重陽の節句」(菊に長寿を祈る日)。この日まで、そう日にちはない。早く咲かないと菊の節句(=重陽の節句/旧暦で菊が咲く季節)に間に合わない。 芭蕉の発句で始まった歌仙、「左柳」の脇は「心うきたつ宵月の露」であった。 菊は長寿延命の草花、「山中温泉」で、「山中や菊はたおらぬ湯の匂ひ」とも詠んでいる。 |

||||||

| 586 はやはやさけ九日もちかし菊の花 句碑無し | ||||||

| 関連句碑 | 隠家や菊と月とに田三反 | |||||

|

「おくのほそ道」(大垣)元禄2年8月下旬、「大垣」の「高岡三郎亭」(大垣藩士)に招かれての挨拶吟。本句碑は真蹟懐紙、句集は「月と菊」。 | |||||

| 588 かくれ家や月と菊とに田三反 岐阜県大垣市 水門川遊歩道 | ||||||

| 関連句碑 | 蛤のふたみへ別行秋ぞ | |||||

|

「奥の細道」の「大垣大団円」(大垣でめでたく旅の最後を迎える)。蛤の殻と身とを引き剥がすように、また再び悲しい別れの時がきた。千住矢立「行く春や」と対をなす句。初案か。(真蹟自画賛) 芭蕉送別連句(伊勢詣) 秋の暮行先々ハ苫屋哉 木因 霧晴ぬ暫ク岸に立給へ 如行 萩にねようか萩にねようか 芭蕉 蛤のふたみへ別行秋ぞ 芭蕉 |

|||||

| 589 蛤のふたみにわかれ行秋ぞ 岐阜県大垣市 水門川遊歩道 | ||||||

| 句碑 | 蛤のふたみに別行秋そ | |||||

|

露通も此みなとまで出むかひて、みのの国へと伴ふ。駒にたすけられて、大垣の庄に入ば、曾良も伊勢より来り合、越人も馬をとばせて、如行が家に入集る。前川子、荊口父子、其外したしき人々日夜とぶらひて、蘇生のものにあふがごとく、且悦び、且いたはる。旅の物うさもいまだやまざるに、長月六日になれば、伊勢の遷宮おがまんと又舟にのりて、 蛤のふた見にわかれ行秋ぞ |

|||||

| 589 蛤のふたみにわかれ行秋ぞ 岐阜県大垣市 水門川遊歩道 | ||||||

| 関連句碑 | うき我をさひしからせよ秋の寺 | |||||

|

元禄2年9月6-9日、「奥の細道」の旅を終え「伊勢遷宮参拝」に行く途中、曾良の伯父の寺「大智院」に3泊した折りに詠んだ句。 | |||||

| 590 うき我をさひしからせよ秋の寺 三重県桑名市 大智院 | ||||||

| おくのほそ道の風景地 No.24(大垣船町川港)岐阜県大垣市 | |||||

| 「奥の細道」の旅を終えた松尾芭蕉が桑名行きの舟に乗った船町の川港。水門川(大垣と桑名を結ぶ運河)の北の貝殻橋と南の高橋に挟まれた部分と、それを囲む樹木の中に碑や灯台が立つ一画が指定対象になっている。個人的には、「愛宕神社」から「奥の細道むすびの地」までの2.2km全域を対象にしてもよいのではと思う。 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 芭蕉を出迎える木因 | 矢立の初 | むすびの地 | 船町の川湊 | 住吉灯台 | 大団円 |

| - 93 - | |||||

| 芭蕉ゆかりの句碑めぐり | ||||

| 奥の細道むすびの地 | 芭蕉ゆかりの句碑めぐり | 行春や | あらたふと | 田一枚 |

|

|

|

|

|

| (旅立ち) | (日光) | (遊行柳) | ||

| 世の人の | 笠嶋は | 夏艸や | 蚤虱 | 涼しさを | 閑さや |

|

|

|

|

|

|

| (須賀川) | (笠島) | (平泉) | (尿前の関) | (尾花沢) | (立石寺) |

| さみたれを | 有難や | 暑き日を | 荒海や | 一家に | わせの香や | あかあかと |

|

|

|

|

|

|

|

| (最上川) | (出羽三山) | (酒田) | (越後路) | (市振) | (越中路) | (金沢) |

| しほらしき名や | 石山の | 庭掃て | 名月や | さびしさや | 蛤の |

|

|

|

|

|

|

| (小松) | (那谷) | (全昌寺) | (敦賀) | (種の浜) | (大垣大団円) |

| 大垣船町川港(大垣市) | ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 明星輪寺(大垣市) 句碑「鳩の聲」 | |||||

|

|

|

|

|

|

| 金生山(217m)の山頂付近にある。古生代ペルム紀の赤坂石灰岩で構成されている。日本一の石灰石生産地として山の大部分が削り取られ、寺のある南東部が残るのみである。山全体が石灰岩の日本有数産出地で、石灰岩、大理石の採掘が盛んに行われ山容が変わり景観は損なわれつつある。 |

| - 94 - |

| 圓通寺(大垣市) 句碑「こもり居て」」 | 旧竹島本陣跡(大垣市)句碑「其まゝよ」 | |||

|

|

「こもり居て木の実草のみひろはゝや」(芭蕉)。同席した「如水」の「御影たつねん松の戸の月」も同刻。 |  |

|

| 跋 | ||

|

からびたるも、艶なるも、たくましきも、はかなげなるも、おくのほそ道見もてゆくに、おぼえず起ちて手たたき、伏して群肝を刻む。一般は蓑を着る着るかかる旅せまほしと思ひ立ち、一度は坐してまのあたり奇景を甘んず。かくて百般の情に鮫人が玉を翰にしめしたり。旅なるかな、器なるかな。ただ嘆かしきは、かうやうの人のいとかよわげにて、眉の霜のおきそふぞ。 元禄七年初夏 素龍書 | |

| 柏木素龍;阿波徳島の人。通称は、儀左衛門。第五代将軍徳川綱吉の側用人柳沢吉保に仕えた。 | ||

| 能書家で、芭蕉の「奥の細道」 の曾良本と言われる最終稿(利牛書写と伝承)を基にして①後に柿衛本と呼ばれる清書本と②西村本 と呼ばれる芭蕉が伊賀上野の兄松尾半左衛門に土産として持参し、死後去来親族を経由して現在福井県西村家に所蔵されている(去来によって井筒屋庄兵衛から出版される底本)清書本の二本を清書したことで有名。 | ||

| 参考句碑 | 旅に病て夢は枯野をかけ廻る | |||||

|

元禄7年10月8日深更、南久太郎町御堂前の花屋仁右衛門宅の離れ屋敷にて、呑舟に墨を摺らせてこの句を詠んだ。「病中吟」つまり「生前最後の句」であり「辞世の句」ではない。 | |||||

| 926 旅に病て夢は枯野をかけ廻る 滋賀県大津市 義仲寺 | ||||||

| 参考句碑 | 春にわれ乞食やめても筑紫か奈 | |||||

|

河合曽良の「辞世の句」、旅先の壱岐勝本で病死、勝本の能満寺に墓がある。故郷の諏訪、正願寺に分骨された墓があり、墓碑刻として辞世の句が刻まれている。 | |||||

| *** 春にわれ乞食やめても筑紫か奈 曾良 長野県諏訪市 正願寺 | ||||||

| なきからを笠に隠すや枯尾花 其角 | ||||||||

|

芭蕉、追善の俳諧「枯尾花」 元禄6年2月の作。「奥の細道」出羽三山参詣の案内をした呂丸(後に蕉門、去来亭で急死)の辞世の句「消安し都の土に春の雪」と芭蕉の追悼句(本句)。人を大切にする芭蕉の人柄を知る一つの句として改めて掲載した。 |

|

||||||

| いつの多か、凧のうしろむきそめ、葛のはのおもてみし、秋より春にわたり、故にさめ笠に眠り、小葉に病、つゐの浮世をなにはになして、枯野にあそぶと聞え給ひし一句を、今さらのうつしになしぬ。其角はさる契ありてや、生前のたいめ(対面)、彼の寄道とりおさめつかへけり。遠き境の人はいまだしり及さずや。江都に心ざしを盡せるたれかれ、ところどころに席をかまへて、氾書興行のくさぐさ、袖に故に袂ひろひかさねて、往クに歩みを忘れ、富士もみず、大井もしらぬ寒ム空かけて、霜月七日のゆふづくよの程に、義仲寺の冢上にひざまづく。空華散じ水月うちこぼす時、心鏡一塵をひかざれば、万象よくうつる。此師、この道におゐて、みづからを利し他な利して、終に其神不レ竭、今も見給へ、今も聞き給へ。 |

| 参考句碑 | 木曽殿と背中合せの寒さかな | |||||

|

「義仲寺」にある芭蕉の墓と並んで木曽義仲の供養塔が立っている。境内に著名の本句、蕉門の島崎又玄の句碑がある。元禄4年9月(1691)無名庵に滞在中の芭蕉を訪ね詠んだ句。芭蕉を弔う句であると認識されることが多いが、芭蕉は存命である。「木曾殿と背を合す夜寒哉」との句もあり。 | |||||

| *** 木曽殿と背中合せの寒さかな 又玄 滋賀県大津市 義仲寺 | ||||||

| - 95 - | ||||||