| 「塩田城主福沢氏を見直す」(信濃史学会発行「信濃」第73巻第8号)論文 寺島隆史氏(元上田市立博物館館長、東信史学会常任理事)に見解を伺いたく6月22日にお宅に届け、6月28日に返信、以下に掲載する。 |

| さて、「福澤家の歴史」拝見しました。ご実家の繰出し位牌や墓石を調査されての、なかなか立派なご成果と存じます。ですが、一般的なことを申し上げますと、戦国時代以前まで確かな系譜がさかのぼれる家は万に一つもないのが普通であります。上小地方全域を見回しても、そのような家は1軒もないというのが実情と存じます。 御宅様の「明応、弘治、天文」(明應2年5月20日 龍光院殿山洞源清大禅定門、弘治3年6月5日 光現院覺忠誓本居士、天文20年4月4日 清光院壽覺妙相大姉)の繰出し位牌については、一般的な事例からみて江戸時代になってから、貴家に伝承のあった御先祖について、法名を追贈して供養したものではと思われます。 ①元号表記 「明應二年丑」→中世の普通の年号表記は「明応二年癸丑」あるいは「明応二年」と記すのが普通、「明応二年丑」は江戸時代的な書き方。 ②法名 戦国時代までの法名は、領主級でも二字か四字の「〇〇禅定門」や「〇〇〇〇禅定門」が普通、院号や居士・大姉号もありません。江戸初期没の真田昌幸にしても当初の法名は「一翁千雪居士」で「院殿号」などを追贈前の当初の位牌だけです。 ③寺院の過去帳にしても、戦国時代まで確かにさかのぼれるものはまずありません。稀にあっても、高野山文書だけです。 ④日本人全てが法名を付けられるようになったのは 何れかの寺院の檀徒となり、死後は誰もが法名を付けられるようになったのは、江戸幕府によるキリシタン禁制による強制が始まりで、寺院に過去帳があったとしても、いまからさかのぼっても江戸前期ということになります。 「明応」「天文」「弘治」等という戦国時代までさかのぼるご先祖について、伝承にしてもあるのは、ごくまれのことと存じます。貴家もご先祖は塩田城主であった福沢氏の一族であったことには違いないのでしょうし、「承応」「寛文」という江戸時代前期からの系譜が判明するような例にしてもごく稀でもあり、それだけでも大したものと言うべきでしょう。(福澤家の歴史、過去帳調査・編集過程で気付いた疑問にお答え戴いた) |

| 論文 はじめに(抜粋) 返信に同封された論文を記載(塩田福沢氏以外の部分僅か省略) |

| 室町~戦国時代に信濃小県郡塩田城に拠った福沢氏については、坂木村上氏の一家臣であり塩田の代官に過ぎない、というイメージが強い。しかし、特にその末期、天文二二年(一五五三)に武田氏により塩田城が攻略され滅亡する直前の福沢氏は、小県郡では他を圧倒する最大の領主であったとみてよい。それにもかかわらず、福沢氏の存在は矮小化され過ぎているきらいがあるように思われる。(省略)本稿では、これらと蓮華定院過去帳の福沢氏関係の未検討記事をあわせてみる中で、滅亡直前に最盛期を迎えていた様子だった福沢氏について考えたい。 |

| - 付1- |

| 一 福沢氏と塩田城(全文) |

| 鎌倉時代の塩田庄地頭塩田北条氏は、元弘三(正慶二)年(一三三三)、鎌倉において得宗北条高時や他の北条一族とともに滅亡した。そして、建武二年(一三三五)に塩田庄(一二郷)は、戦功の賞として足利直義より村上信貞に宛行われている。 福沢氏の苗字の地は、小県郡に隣接する現埴科郡坂城町村上地区網掛の字福沢とみられている。また、福沢氏は後述のように村上とも称しており、村上氏の庶流として福沢の地に居住したことにより、福沢姓を名乗ったことに相違はないと考えられる。 鎌倉時代の塩田庄の諏訪上社頭役(祭祀の責任者の役)は、塩田北条氏が勤めていた。室町時代の塩田庄も同社頭役を勤めており、『諏訪御苻礼之古書』により文安五年(一四四八)以降は、福沢氏が塩田庄を支配していたことを確認出来る。 塩田城跡について、かつては鎌倉時代の守護所または塩田北条氏の館跡とみられていた。しかし、昭和五〇年代に行われた発掘調査で大量に出土した土師質土器や陶磁器などの遺物は、室町期から戦国期のもので、鎌倉期までさかのぼるものは確認されなかった。また、発掘された礎石建物などの遺構も同時期のものとみられた。その後、塩田北条氏の居館は塩田城跡ではなく、その北にあたる東前山の字「竹之内」にあったのでは、と考えられるようになり現在に至っている。 塩田城は、南側の弘法山から派生した東西の尾根に囲まれた中央の平坦地を屋敷地としている。この形態の城館は、国人領主の所領支配の中枢として南北朝期以降に出現していると言い、塩田城も南北朝時代(1337-1392)頃に築かれたのではと説かれてもいる。 福沢氏が塩田へ入ったのは、文安五年以前に相違なかろうが、いつであるか不明である。これについて『上田小県史』では、福沢氏の塩田入りは、諸情勢からみて南北朝末期以前のことであったろうとしている。 |

| 二 『諏訪御苻礼之古書』に見る福沢氏(全文) |

| 『諏訪御苻礼之古書』に見える、文安五年(一四四八)から長享三年(延徳元、一四八九)の間の福沢氏関係記事は、いずれも諏訪上社の御射山会頭役差定についてのものだが次の通りである。 ①文安五年(一四四八)「塩田、御射山・・頭役五拾貫文、福沢入道像何(阿)、次年御教書之礼如御苻礼、神鷹・神馬、此年ハ福沢殿代官贄田道義勤仕候」 ②享徳三年(一四五四)「塩田庄、代官福沢入道儀何(像阿)・・頭役六拾貫・・」 ③長禄三年(一四五九)「左頭、塩田庄、福沢入道沙弥像阿、・・頭役五拾貫」 ④寛正六年(一四六五)「左頭、塩田庄、福沢入道沙弥像阿・・代官贄田胤長・・頭役五拾貫」 ⑤応仁三年(一四六九)「左頭、塩田庄、代官福沢左馬助信胤代初而、・・頭役五拾貫」 ⑥文明六年(一四七四)「上増、塩田庄、村上知行代官福沢左馬助信胤・・頭役五拾貫」 ⑦文明一一年(一四七九)「左頭、塩田庄、村上兵部少輔政清御知行、代官福沢五郎清胤、・・五拾貫」 ⑧文明一六年(一四八四)「左頭、塩田庄、村上福沢入道沙弥頭賢・・頭役五拾貫」 ⑨文明一七年(一四八五)「塩田庄・・福沢殿善光寺江仏詣候、代官贄田弾正行候間、中村胤広返事」 ⑩長享三年(延徳元、一四八九)「右頭、塩田庄・・村上福沢左馬助政胤、・・頭役七拾貫」 |

| 右より知られる福沢氏について、桜井松夫氏の分析を参考にまとめると次のようになる。 ○①の文安五年の例のように「代官」と記されていないのが五回、「代官福沢」「村上知行代官福沢」などとあるのが五回。 ○この間の福沢氏歴代 像阿-左馬助信胤-五郎清胤(法名頭賢か)-左馬助政胤 ・四〇年程の間に四代と、若死にのためか、かなり短期間で当主が交代。 ・代々「胤」を通字として使用。 ・清胤(⑦)・政胤(⑩)は、村上氏の政清(義清の曽祖父か)の一字拝領か。 |

| - 付2 - |

| ・苗字を「村上福沢」とする表現が、本史料最後の時期に見える(⑧⑩) ・福沢氏が御射山祭に負担した頭役錢は五〇貫が多い(六〇貫か七〇貫の場合も)。この額は諏訪上社頭役勤仕者の中では最多級。 ○福沢氏の代官・家臣 ・福沢氏の代官としての贄田氏の名が、文安五年の「福澤殿代官贄田道義」(①)以降、胤長(④)、弾正(⑨)と三代にわたり見える。 ・⑨の文明一七年の記事では、「福沢殿」と「代官贄田弾正」が善光寺参詣に出かけていたので(別の家臣である)中村胤広から(上社に)返事があったとある。 ・贄田氏も中村氏も、福沢氏の通字「胤」を諱(実名)の上の字に使っている。 以上より、十五世紀半ばから後半の福沢氏は、村上氏の家臣として塩田の代官を勤めていただけの存在ではなかった様相が浮かび上がってくる、と言えよう。福沢氏は村上氏に従属はしていたにせよ、ただの家来・代官というわけではなく、独自の家臣団も抱える塩田の領主としての色合いが濃かったように見えるのである。 家臣団を抱えていたからには、それらに分給する自己の所領を保持していたと考えるのが自然だろう。しかし、福沢氏はこの時期に塩田平以外に本領・知行地を持っていた形跡はない。苗字の地福沢については、それを維持していたかどうかも不明だが、何れにせよ福沢は近世の網掛村の字でしかない狭小の地でもある。かつ、⑨からも明らかなように福沢氏は塩田に在住していた。具体的には、塩田城を本拠としていたことは、後掲の「高野山蓮華定院過去帳」からも確かだが、福沢領が塩田以外に見当たらない中で、その知行地が塩田に全くなかったとは考え難い。塩田城とその城下集落の前山のほか、塩田平の内どれほどかの地が福沢領となっていたと考えてよいのではないか。そして、福沢氏は、残りの村上領については代官として支配、といった存在ではなかったのだろうか。 |

| 三 発給・発出文書より見る福沢氏 |

| 信濃の戦国期領主の動静を知る史料はごく少ない。特にその発給文書は天文二〇年前後以前、つまり武田氏による信濃支配開始以前のものはほとんどない。村上義清にしても、当時の信濃では一・二の大勢力であったにもかかわらず、その出した文書はわずかに通残るだけである。(別に没落後の越後時代のもの一通)。また、義清以前の村上氏惣領の出した文書は、一通も残っていない。武田氏か入る前の信濃では、文書による支配は行われていなかったのである。 そのような状況の中で、天文二二年の滅亡以前に福沢氏が出した文書類は、蓮華定院宛て書状が中心だが六通も知られており清だって多い。これらについて次に見直してみたい。ちなみに同時期の小県の他の領主発給の文書としては、やはり蓮華定院蔵の海野棟綱関係文書が二通あるだけである。 |

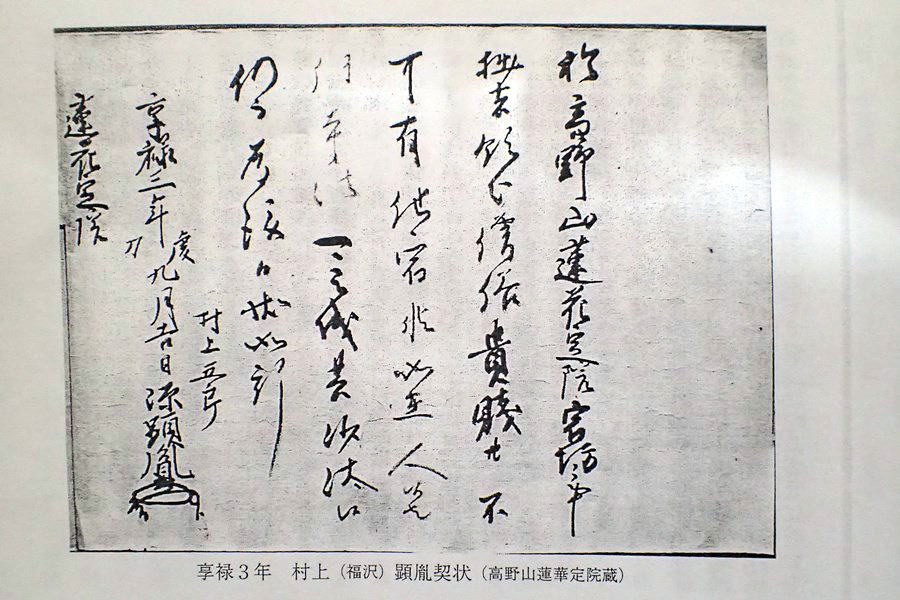

| 1 村上(福沢)五郎顕胤契状 蓮華定院宛 享禄三年(一五三〇) - 蓮華定院文書 - 於高野山、蓮華定院宿坊之事、拙者領分僧俗貴賤共、不可有他宿候、如在人候者、任寺法、可被成其沙汰 候、仍而為後日状如斯、 村上五郎 享禄三年寅庚九月吉日 源顕胤(花押) 蓮華定院 自領民の高野山での宿坊は、蓮華定院とするという宿坊契約状だが、この村上五郎顕胤を福沢氏ではないか、として取り上げたのは「上田市誌」が初めてである。福沢氏歴代と同じく諱に胤の字が見えるし、顕胤の先々代の清胤も通称五郎であった。また、本文書の五郎顕胤については、「蓮華定院過去帳日坏信州小県分」に以下の登牌記事が見える。 安室源恭禅定門 天文十二卯癸九月十九日 塩田福澤五郎殿 この「福澤五郎」より、本契状の村上五郎顕胤が福沢氏当主であることを確定できると言えよう。 |

|

| - 付3 - | |

|

なお「顕」は村上氏の顕国(義清の祖父か)の一字拝領とみてよかろうか。東信濃(佐久・小県両郡)関係の蓮華定院文書を古い順にあげると、何れも宿坊契状だが、・・(省略)。津金寺は別として、大井貞隆・海野棟網・伴野貞慶と、当時の佐久小県を代表する領主の名が並んでいる。これ等と同格の領主として福沢(村上)顕胤の名も見えると言うべきだろう。 このうち伴野・津金寺・福沢(村上)の三通は、同じ享禄三年の八、九月のものであり、蓮華定院の使僧が佐久小県を巡回した同じ折のものと見られる。 |

| 享禄3年 福沢顕胤契状 | |

| ともかくも、ここで上げた福沢(村上)顕胤契状は、小県郡では海野棟綱契状に次いで二番目に古いものである。小県関係の契状でこれに次ぐのは、大きく下って天正七年(一五七九)の小泉昌宗契状、そして、その翌八年三月の真田昌幸契状等になる。 |

| 本契状で福沢(村上)顕胤は「拙者領分僧俗とも・・」と言っている。代官などではなく明らかに自ら領主と称し、この文書を発給しているのである。この時点でも福沢氏は、まだ村上氏に従属する面はあったには違いあるまい。しかし、実質的な塩田の領主として振る舞っていたし、周囲からもそのように見られていた存在だったと言えよう。少なくとも、高野山側からは、海野氏と並ぶ小県の大領主と認識されていた点は疑いない。 福沢氏は文安以降だけでも八十余年、数代にわたる支配の実績があったのだが、その塩田支配が南北朝時代からだったとすると、既に二百年近くにわたって塩田を支配していたこしになる。福沢氏はこれ以降も滅亡時まで塩田城主であり続けた。福沢氏は村上氏の代官という性格を持ってはいたにせよ、これだけ長期にわたり更迭されることもなかったということは、やはり塩田にかなりの知行地を持っていた事実にもよる、とみてよいのではなかろうか。 福沢氏が村上氏に反抗の姿勢を見せたという史料は知られていない。しかし、右の大永・享禄年間というと、戦国時代である。守護の代官であった守護代が主家にとって代わる、というような下剋上の乱世であった。福沢氏についても、大変長期にわたる塩田在城の中で、自領以外の当初は代官として預かっていただけの支配地に対する権限も強め、塩田平全体の領主という性格を濃くしていったは自然の流れでもあろう。小県(上田盆地)のほぼ中央を貫流する千曲川の右岸(北)の盟主は海野氏だったとして、左岸(南)最大の領主は、武田氏侵入以前より福沢氏であったと言えるだろう。 右の享禄の契状で顕胤は、「村上五郎」と名乗っているわけだが、これは二章でも触れた文明以降「村上福沢」と称していた延長線上のことだろう。福沢氏が村上一族の中では主流の一つ、との主張でもあるのだろう。このような文章(契状)の発給自体が、惣領家からの自立志向の現れだったとも言えよう。 ところで、右で触れた「安室源恭禅定門」(福沢五郎顕胤)の登牌記事には「天文十二年・・」とあったわけだが、一般にこの日付については、登牌(位牌を上げた)日か、命日(死去日)か不明な場合が多い。だが、この場合は、次の②文書通りで一三年には福沢氏当主が顕昌に代っていること、及びこの登牌記録は、天文一八年と一九年の記事の間に記されている(四章①参照)点から見ても、その間に死去日を記しての登牌を、蓮華定院に依頼したものとみられる。ともかくも、村上福沢五郎顕胤は天文一二年(一五四三)に死去とみてよいだろう。 |

| 2 福沢修理亮顕昌寄進状 天文一三年(一五四四) - 伊勢 広田文書 - 天照大神宮へ寄進之事 一 為新寄進、ならもとの地より弐貫文可有所納候、彼内にて神馬壹疋、毎年可被為牽之候事、 一 為新寄進、うちむらの地より壹貫弐百文可有所納候、内村靏壽丸祈禱之間、是も毎年可為神馬壹疋候事、 一 尾山之義者、如前々可有所納候、但土貢之義者、其年之可為風義候事、 以上三ヶ所 |

| - 付4 - |

| 右祈願之義、弥於神前、精誠之可被為抽懇意候、尚以於新地知行者、可得其旨候、仍願書如件、 福澤修理亮 天文拾参年辰甲六月吉日 顕昌(花押) 廣田殿 参 |

| これも既に『上田市誌』ほかで検討されている史料である。武田・村上・諏訪の三者連合軍に攻められて海野氏が敗退した天文一〇年(一五四一)の海野平合戦の結果、何れも小県郡内の奈良本(現青木村)と内村(現上田市、旧丸子町東内・西内)は、村上方の支配領域となった。 |

| その地より天文一三年に伊勢神宮(広田氏は外宮の御師)へ寄進したというもの。それも村上氏ではなく、明らかに領主としての福沢氏か発給した寄進状である。 このうち奈良本については、『神使御頭之日記』の天文一九年の記事に「浦野三頭分」の塩原・田沢・奈良本(いずれも現青木村域)について「是三頭福沢方知行以来不被勤候」とあり、奈良本等が福沢領になっていたことを確認できる。 |

| 福沢氏は、前掲の①文書からうかがわれるように、既に武田氏侵攻以前の享禄三年段階かそれ以前から、実質的な塩田の領主として振る舞っていた。村上知行の塩田の「代官」と書かれていたのは、『御苻礼之古書』より知られる十五世紀後半きでのことだったとも言えよう。また、その時点でも、福沢氏自身が独自の家臣団を抱える、塩田の領主としての顔も持つ存在でもあることは明らかだった。一方でこの十六世紀半ばの時点での村上氏と福沢氏の具体的関係を示す史料はない。福沢氏は村上氏に従属という面は、まだあったのだろう。しかし、実質的には独立の領主であり、海野平合戦でも村上方の先頭に立って戦い、その戦果として、自らの領域を塩田平の周囲まで大きく広げ、小県郡の千曲川左岸地域の大半とも言える部分を手中にしていた、というべきだろう。 ②文書の発給者福澤修理亮顕昌は、①で見たように、この前年の天文一二年に五郎顕胤が死去したため跡を継いだものだろう。この代替わりを契機としての寄進であったかとも思われる。なお、「尾山」(尾野山、現上田市、旧丸子町)については既に寄進済みの様子だが、ここにあった尾野山城も天文一〇年の海野平合戦までは海野氏側の基地だった。 一つ書き二項目の「内村靏(鶴)寿丸」とは、鎌倉時代より内村の領主であった平(和田)氏の末裔だろう。海野平合戦後、内村も福沢氏領となった中で、靏(鶴)寿丸は「祈禱」つまり祭祀の主催者としてのみ内村での居住が許されたものであろうか。 本史料は、小県郡関係では最古の寺社への土地寄進状である。家臣への知行宛て行状の類もまだ皆無の時期でもある。何れにせよ、この三年前、天文一〇年に海野棟網が没落した後では、福沢氏は塩田平周辺地域まで大きくその領域を広げていたことを確認できる。小県では他を圧する最大の領主となっており、その面目が躍如としている寄進状とも言えよう。もっとも、これでも寄進地に塩田平の村名が見えないのは、村上氏との関係で憚られるものがあったためか、とも思われるのだが。 |

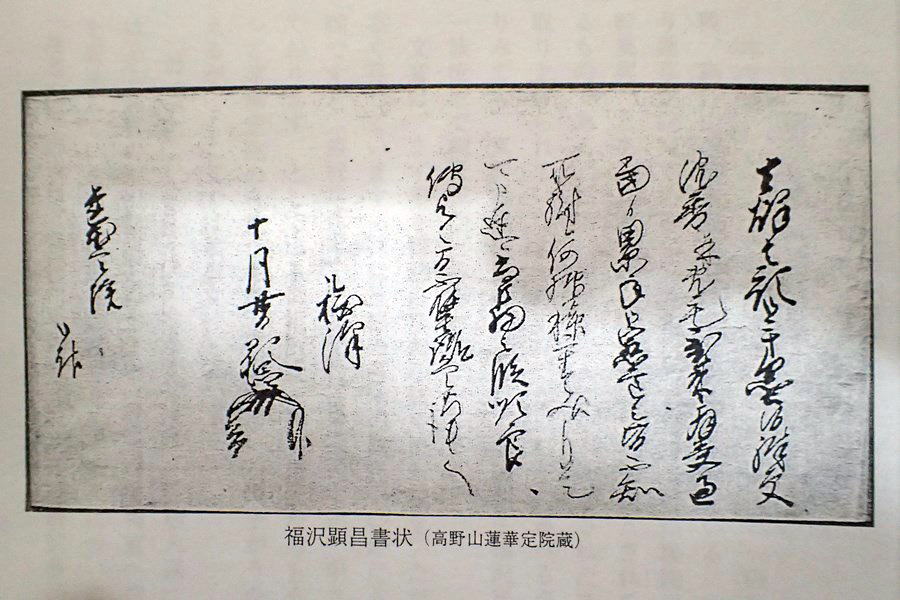

| 3 福沢顕昌書状 蓮華定院宛 - 蓮華定院文書 - 去秋者預御芳墨候、殊更沈香井兎到来、拝受、過当候、累年御懇意之旨、不知所謝候、何様積重之儀、自 是可申達候、尚巨細之段、順良へ伝与之間、不能重説候、恐々謹言、 「福沢」(封紙差出シナラン) 十月廿日 顕昌(花押) 蓮華定院 御報 |

|

| ①②でみたように天文一二年の先代五郎顕胤の死去をうけ、福沢氏惣領職を顕昌が継いだ後、初めての蓮華定院への書状と見られる。「順良」は以下の書状にも見えるが、蓮華定院から派遣された僧(使僧)である。 |

|

| - 付5 - | |

|

差出の「福沢」に「封紙差出シナラン」とあるのは、封紙の差出部分を剥いでここに貼ったものだろうの意で以下も同様。 差出者顕昌は、次の④文書で見るように天文一六年には既に隠居出家している模様であり、これは天文一三か一四年の書状だろう。 |

| 福沢顕昌書状 | |

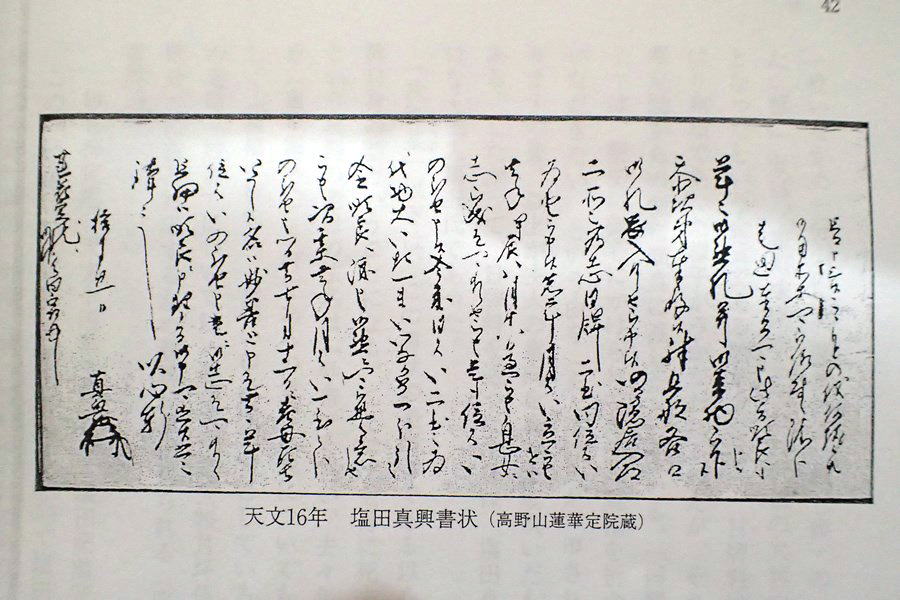

| 4 塩田以心軒真興書状 蓮花定院宛 天文一六年(一五四七) - 蓮華定院文書 - 追而申上候、こゝもとの儀、何趣候共御用所等可被仰付候、随分走廻奉公可申候、此旨順良へも申候、 |

|

| 年々御懇札井御音物被下候、忝次第奉存候、殊旦那各江御礼畏入候之由被申候、仍而隠居入道二所之為 志、日拝二本、同位はい為登被申候、先年月はい立被申候をハ、去年甲辰八月十八日過被申候、息女ニ 志被成候て、可給之由被申候、是も位はいのほせ申候、今度日はい二本之為代物、大いた一まいいなか め一分引之金、順良へ渡申候、御懇ニ可被懇御意之由被申候、次某、去年月はい一本之分のほせ申候つ る、去七月十一日ニ老母死去いたし候、名ハ妙善と申候て、去々年位はいのほせ申候、是ニ御志候て可 給候、巨細ハ順良ニ申理候間、御申可有候、恐々謹言、 「以心軒」(封紙差出シナラン) 拾月廿一日 真興(花押) 蓮花定院 御報御同宿中 |

|

|

本文書について『信濃史料』の項文では、「塩田真興、高野山蓮華定院二日牌料ヲ送ル」としている。やはり蓮華定院宛ての他の真興書状の差出に「信州塩田以心軒真興」とあることから「塩田真興」の書状とされているものである。従来、如何なる人物か不詳とされたまま取り上げられていなかった史料だが、以下に述べる点よりみても、真興は福沢氏とみてよい。塩田城主福沢氏の一族庶家で同氏重臣とみられる。 |

| 天文16年 塩田真興書状 | |

| 文章は、まず年々御懇ろなお手紙や贈り物をいただき忝く存じています。殊に旦那の各々へお礼をいただき恐縮ですと(福沢氏当主-この場合は前当主か-が)申されております、としている。福沢氏一族や重臣たちもそろって蓮華定院の旦那(檀家)になっている様子がうかがえるが、ここまでは挨拶文。 「仍って」以下が本文になるが、まず「隠居入道」とは②③文書の福沢顕昌とみてよい。②で伊勢神宮へ神領を寄贈している福沢修理亮顕昌である。顕昌については「蓮華定院過去帳日坏信州小県分」に次ぎの登牌記事が見える。(四章①参照) |

|

| 預修前匠作舜曳源勝禅定門 天文十八年七月十三日 村上塩田福沢殿 | |

| 「預修」とは逆修と同じで生前供養のこと。「匠作」とは修理職の唐名であり、この「前匠作」とは「前修理亮」の意。つまり、修理亮顕昌はこれ以前に隠居・入道していたものであり、その法名は「舜曳源勝禅定門」であった。 よって「天文十八年・・」は死去日ではなく、この日牌を蓮華定院に上げた日である。また「村上塩田福沢殿」ともあり、福沢氏当主も、「村上」のほかに「塩田」も苗字の一つと認識していたらしい様子がうかがえる。その「隠居入道」が「二所の志として」以下は、二世つまり現世と来世の冥福のためにの意だろうが、高野山蓮華定院に日牌二本を、お登せになります等と述べている。 「去年甲辰八月十八日」の甲辰は天文一三年。そして、それが「去年」とあるので本書状は天文一四年のものとされている。(『信濃史料』ほか)。 - 付6 - |

|

| しかし、これは後述のように「去る年、天文十三年甲辰八月十八日」の意とみられる。 日牌二本を上げる「代物」つまり代金として「大いた一枚いなかめ一分引の金、順良へ渡し申し候」の「大いた(板)」とは、室町末期から使われ近世の大判の原型となったという金貨である譲葉金だろう。日牌料は、やはり高額であった様子かうかがわれるのだが、それを蓮華定院からり使僧順良に渡したとしている。「御懇ろに・・」は、懇切に御心にかけられて死後の冥福を祈念していただきたい、という由を(主人福沢氏が)申されておりますの意。以上が主人の意向を真興が取次いだものである。したがって、日牌料を送った主体は、塩田真興ではなく主人福沢氏であった。 「次に某」以下は、この書状の差出者である以心真興自身の話ということになる。ここで、七月に死去したという真興の老婆の法名は「妙善」と言い、去々年位牌を(蓮華定院へ)上げてあるので、これについてもよろしく(冥福の祈念を)お願い申上げますとしている。その老婆「妙善」については「蓮華定院過去帳月坏信州小県分」に右と対応する左の登牌記事が見られる。(四章②参照) |

| 玅善禅定尼 天文十四年三月三日 塩田肥前守母儀 |

| この「妙善」の天文十四年の登牌について塩田真興は「昨々年」即ち一昨年と言っているわけであり、本書状は天文十四年ではなく同十六年のものとみてよい。また、以心軒真興の出家前の名は「塩田肥前守」だったことがわかる。なお、「蓮華定院過去帳日坏」に「塩田備前守」が見られるので、「肥前守」ではなく「備前守」であったのかも知れない。真興はあるいは顕昌と同時の出家か。とすると、顕昌の隠居入道も天文一四年三月以降(この書状までの間)ということになる。 真興(肥前守)が「塩田」を苗字としている点も注目される。「塩田」を名乗っているからには福沢氏一族には違いなく、顕昌について「村上塩田福沢殿」ともあることとあわせ、村上福沢氏一族が、永年(二百年余?)にわたりその実質的領主であった状況にあわせて「塩田」を苗字として使用するようになっていた、と捉えられるだろう。 |

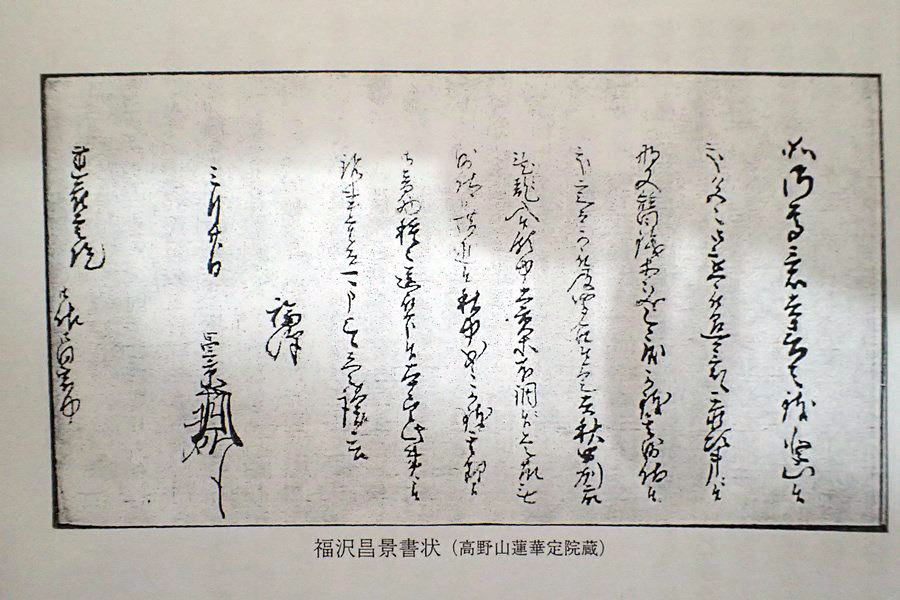

| 5 福沢昌景書状 蓮花定院宛 天文二〇年(一五五一) - 蓮華定院文書 - 如御尊意、去春者致登山候処、色々御懇被懇御意候、忝次第ニ候、将又替銭等之義、今度可致其沙汰候処、定而可被 及聞召候歟、去秋甲州衆就乱入候、領中土貢等不調ニ候、是故無沙汰、口惜迄候、秋中少々可致其理候、御音物種々 送下候、本望此事ニ候、諸事重而可申上候、恐々謹言、 「福沢」(封紙差出シナラン) 三月廿日 昌景(花押) 蓮華定院 御報御同宿中 |

|

本書状は福沢氏最後の当主昌景のもの。『信濃史料』ではこれを天文二三年としているし、『戦国遺文武田史編』でも同様である。それは「去る秋甲州衆乱入」を、その前年、二二年八月の武田氏による塩田城攻略戦と解釈していることによる。しかし、秋の武田勢の小県への侵攻というと、一九年八月からの砥石合戦のこととも考えられる。 天文二二年の塩田落城後の福沢昌景の消息は、本書状を別とすると全く不明となる。 |

| 福沢昌景書状(高野山蓮華定院蔵) |

| 昌景は命はあったにせよ浪々の身だったはずである。武田氏に追われて佐久などから上州へ亡命し、旧領への復帰を期していた者たちが、蓮華定院へ出した書状類も伝わっている。しかし、本書状では「領中土貢など不調」と、領内からの年貢の収納が順調に進まないと言っている。また、この秋中には「少々その理」をしたいとあるのは、申し訳に少々にしても送金したいということだろう。よって、これは明らかに塩田落城以前のものであり、砥石合戦の半年後、同二〇年三月の書状とするしかない。 |

| - 付7 - |

| とすると福沢昌景は、まず天文一九年春に高野山へ登ったことになる。また、同年秋の取り入れ時の武田軍の侵攻により、福沢氏領の年貢収納も不調で、寄付金あるいは祈祷料としての替銭(為替を組んでり送金)もできなくて残念だったと言い訳しているものとみられる。砥石合戦は、天文一九年の八月末から一〇月一日まで続いた。その間にも武田勢の刈田などによる村上方福沢氏領内の被害もかなり大きかった、ということだろう。砥石合戦による小県の村々の被害状況もうかがえる貴重史料、ということにもなる。 砥石城攻めにあたり武田勢は、依田川沿いに北進し砥石城の麓に至っている。②の寄進状で見た福沢氏領の内村・尾山(尾野山)はともに依田川流域の村でもあった。また、海野平合戦後のこの時期には、これら以外に砥石城近辺にも福沢氏領があった可能性もあるし、福沢氏の本拠地塩田平自体が砥石城から一〇キロメートルほどの近距離でもあった。 この合戦は、城の攻略を断念した武田勢が、撤退時に背後から攻めかかられ、砥石崩れという大敗を喫した戦いとしてよく知られている。砥石城には「福沢曲輪」と呼ばれる一郭もある。小県郡における村上方の当時の勢力としては、福沢氏が図抜けた勢力であったことは間違いない。砥石攻防戦の最中は、義清自身が率いる村上勢の主力は北信濃にあったわけであり、砥石城に立て籠もっていた兵力の中心は、福沢勢であったと考えてよいかもしれない。 武田勢は、村上方の主力が砥石救援に駆け付けるとの報を受けて退去を開始したものであった。それにしても一か月余りにわたる砥石合戦は、武田対村上というより、武田対村上方福沢の戦いであったと見た方が、より実態に近いのでは、とも考えられる。 近世の話ではあるが、塩田平は「塩田三万石」と言われた上田藩領(小県郡)の穀倉地帯であった。福沢氏の主力が砥石に籠城していたとすると、福沢領などは敵地として武田勢により思うがままに蹂躙(じゅうりん;踏みにじって荒らす)され、その被害は甚大だったということにもなろう。 |

| 6 福沢氏歴代について 蓮花定院宛 前に触れた『諏訪御苻礼之古書』から知られる文安五年(一四四八)以降の福沢氏歴代に、右で見てきた顕胤以降の三代をあわせると、次のようになる。 像阿-左馬助信胤-五郎清胤-左馬助政胤-五郎顕胤-修理亮顕昌 |

| 享禄三年(一五三〇)の宿坊契状(①)の五郎顕胤が、天文一二年(一五四三)に死去したのをうけ顕昌が福沢氏惣領になり、同一三年には伊勢神宮へ寄進状(②)を出したとして、同一六年には「隠居入道」と見える(④)ので、わずか数年で隠居したことになる。顕昌は相続時には既に高齢であったものだろうか。 また、顕昌は顕胤と同じく、村上顕国(義清の父か祖父)の顕の字を用いているとみられるが、歴代当主の通字であった胤は使っていない。これは本来だと福沢氏惣領になるはずではなかったためでもあろうか。何れにしても文安(1448)以降、天文二二年(1553)までの百年余の間の当主が七代にもなる。やはり兄弟間の相続が多かったことなどが想定される。(福澤家初代先祖は1433?-1493) また、福沢氏最後の当主となった昌景は、先代顕昌(父親か)の一字を使っているが、村上氏の一字拝領はしていない。これは同氏からの自立が進んだ現れとも思われる。 |

| 四 蓮華定院過去帳より見る福沢氏(西暦は私が補記)・・塩田庄であり福沢氏一族とは限らない |

| 1 「蓮華定院過去帳日坏信州小県分」(塩田庄分抜粋) (塩田以外省略) 春容理明禅定尼 天文十一年寅壬三月十六日(1542) 塩田城御北 妙純禅定尼 天文十一年寅壬三月十六日(1542) 塩田備前守殿家中 預修前匠作舜曳叟源勝禅定門 天文十八年七月十三日(1549) 村上塩田福沢殿 安室源恭禅定門 天文十二卯癸九月十九日(1543) 塩田福澤五郎殿 妙厳禅定尼 天文十九年七月十六日(1550) 塩田与助殿母儀 |

| - 付8 - |

| 春容理明禅定尼 天文十一年寅壬三月十六日(1542) 塩田御北 春曳榮心大姉 天文廿二年三月三日(1551) 塩田福澤大方殿 ※(1544)→福沢顕昌、福澤家4世代→(1551)清光院壽覺妙相大姉 光現院の妻/(1557)光現院譽忠誓本居士 |

| 右は日牌(日坏)という毎日供養してもらう位牌を、信濃小県郡の者が高野山蓮華定院へ上げた記録である日牌帳の最初の部分であり、本稿でも既に触れてきたものである。日牌とは別に次いで見るような毎月供養の月牌もあるわけだが、もちろん日牌の方が供養(登牌)料も高額であり、より上級の者の登牌が多いとみてよい。 これでまず気づくことは、天文二二年の塩田落城・福沢氏滅亡以前の小県郡の登牌者は、海野氏と福沢氏関係だけという事実だろう。また、同一〇年の海野平合戦の敗北による海野氏没落後、二二年までの登牌者は福沢・塩田という福沢氏関係だけでもある。この登牌は④でもみたように蓮華定院からの使僧を通して行われていた。これからも当時の福沢氏は、高野山側から小県郡最大の領主と見なされていたことは明らかと言えよう。 |

| 本史料より知られる福沢氏についての、その他の事実を次に上げる。 ・「塩田城御北」の御北とは、貴人の正室の尊称である北の方であり、塩田城主村上福沢氏の正室だろう。(春容理明の登牌記事が二つ見える理由は不明) ・「塩田備前守殿」「塩田与助殿」などは、前述の通りで福沢氏重臣で福沢氏の一族だろう。「塩田」をやはり苗字として使っている。 ・「.塩田備前守殿家中」とあるように、そのまた家臣もいたわけであった。 ・「預修前匠作・・」(修理亮顕昌)と「安室源恭」(五郎顕胤)については前に見た通り。 ・天文二二年三月の「塩田福澤大方殿」の「大方殿」とは貴人の母親の尊称ということであり、最後の塩田城主福沢昌景の母親(顕昌の妻)であろう。 |

| 右の「大方殿」の登牌が福沢氏の最後の記事である。福沢氏はこの五か月後に居城を落とされ滅亡することになるのだが、領主階級にせよ、その家族の状況までうかがえる史料は、小県郡関係では最古のものでもある。また、「塩田城御北」や「大方殿」という呼称からは、福沢氏はやはり有力領主と、周囲からも認識されていた存在であった様子がうかがえる。 |

| 2 「蓮華定院過去帳月坏信州小県分」より見る(塩田庄分抜粋) (塩田以外省略) 位一房 天文十年辛丑五月十四日 塩田城 妙西禅定尼 天文十三年甲辰六月十六日 塩田飯嶋ノ母 西阿弥陀仏 天文十三年甲辰六月十六日 塩田飯嶋親氏女 道泉禅定門逆修 天文十二年三月十日 塩田尾張守 善高 逆修 天文十四年乙巳十一月日 塩田祢宜 道高禅定門 天文十二年十一月十六日 塩田惣左衛門 妙善禅定尼 天文十四年三月三日 塩田肥前守母儀 帰空秀義 天文十一壬寅三月十七日 塩田東光寺 妙範禅定尼 同年五月七日 塩田尾張家 妙寿禅定尼 天文十九年二月四日 塩田竹内丹波守 桂林明杳禅定尼 天文十七年七月廿六日 塩田 良儀禅定門 天文廿年三月一日 塩田長新左衛門尉殿 妙周禅定尼逆修 天文十三年九月九日 塩田塚口泉信取次 妙貞大姉逆修 天文廿二年二月二日 塩田前山福沢殿局 貞操妙忠禅定尼 天文十九年十月七日 塩田郷出羽殿尼公 |

| - 付9 - |

| 妙範禅定尼 元亀二年七月廿一日 塩田平井字中原 妙性禅定尼 元亀二年七月十五日 塩田庄松本郷 慶法禅定尼 元亀三年八月二日 塩田庄 権大僧都法印秀海逆修 元亀元年六月廿一日 塩田松本西光寺 真興大徳逆修 同年六月廿一日 塩田以心 (下略) |

| 右は「月牌」という毎月一度供養してもらう位牌を蓮華定院に上げた記録で、その最初の部分である。これでも「塩田尾張守」ほかの福沢氏庶流で福沢氏重臣とみられる者が見られる。ということは、福沢氏はやはり、かなりの規模の領主として、何人もの一族庶家にその領内の地を分与している、ということにもなろう。また、これも重臣であろう「竹内丹波守」等も見られるのだが、その一方で、『諏訪御苻札之古書』で三代にわたる重臣(代官)として記されていた贄田氏の名は、断絶したものだろうか見えない。 また「妙貞」が、「塩田前山福沢殿局」とあることも注目される。前山は塩田城の城下集落だったが、そこに福沢氏の奥向きの女性が住んでいた様子であった。 |

| 3 塩田以心軒真興の登牌 天文一四年に登牌の「妙善」については、塩田以心軒真興書状(三④)で触れた通り、真興(塩田肥前守)の老母と見られる。ここで一番注目されるのは、最後に掲げたその真興(真興大徳)自身の元亀元年(一五七〇)の登牌記録だろう。「塩田以心」ともあり、福沢氏の重臣であった塩田以心軒真興に相違ない。 その塩田真興が、塩田松本郷の西光寺住職と元亀元年の同日に逆修の登牌しているということであり、真興は天文二二年(一五五三)の塩田落城後も、武田氏支配下になった塩田に居住していた事実が判明するのである。西光寺に僧侶としていたものだろうか。 天文二二年四月、本拠葛尾城が武田氏に落とされ、その後、塩田城に入ったという村上義清については、同年八月の塩田落城後は越後の上杉氏のもとへ逃げ、その庇護を受けていたという事実は、よく知られている。その一方で福沢昌景については全く消息不明となる。武田氏支配時代以降の塩田には、国衆級の有力領主はいなかった。また「福沢」あるいは「塩田」という苗字を名乗る武士も見られない。福沢氏一族は領主としては完全に没落と見られるわけである。真興は元々は福沢氏重臣だったのだが、塩田落城以前に武田方に通じていたものだろうか。いずれにしても、塩田城もあっけなく落ちてはいる。 塩田真興は、あるいは出家の身ゆえに旧領内での居住を許されたものかもしれない。この関連では、「妙法寺記(勝山記)」に見える塩田落城に際しての「足弱イケ取ニ取申候事、後代ニ有間敷候」という良く知られた記述が気になる。塩田城は最後まで武田氏に抵抗したので、このように徹底的に掃討されたとも言われるわけである。しかし、右の塩田真興のように、落城後も城主の重臣だった者が、新領主に仕えたわけでもない中で、つつがなく旧領にとどまっていたらしい事実からは、右のフレーズも、うわさ話にありがちなオーバーな表現だった可能性も考えられようか。 |

| 五 未完成の前山寺三重塔 |

| 1 推定建築年代の引き下げ 塩田城跡に隣接する前山寺には、木造三重塔(大正一一年旧国宝)がある。これについては、古くは鎌倉時代と考えられていた推定建築年代が、戦後の重文再指定の折には室町初期に引き下げられていた。それでも鎌倉期の塩田北条氏による建立と考えたい向きには抵抗があったのだが、平成二年刊行の『長野県史美術建築資料編』では、さらに下って室町後期(一四六七~一五七二)つまり、戦国時代の建造物とされている。 同書の太田博太郎氏の解説によれば、近辺のよく似た構造の信濃国分寺(上田市)、新海三社神社(佐久市)、前山寺の三基の三重塔(何れも重文)を比較すると、二重・三重の側柱の立て方は、国分寺塔が新海三社塔・前山寺塔より古い形式であり、新海三社塔・前山寺塔の方が進んだ構法をとっているとみられるという。 |

| - 付10 - |

| そして、新海三社・前山寺の両塔は特に似たところが多く同じころ建てられたと考えられている。また、初重と比べた二・三重の逓減率が、前山寺塔は、国分寺塔はもちろん新海三社塔より小さい(より寸胴である)点等から見て。前山寺塔の方が新海三社塔(永生一二年/一五一五年建造とみられる)より新しいと考えられるとしている。特に初層の木鼻が象鼻化していることより、かなり年代は下がるのでは、とのことである。これだけ明確に指摘されているにもかかわらず、この話は一般化しておらず、いまだに前山寺塔の方が国分寺塔より古い、と記している解説書も見かける。 |

| 2 天文一〇年代に建造か 塩田城主村上福沢氏の極盛期は、前述の通り海野平合戦の戦勝により支配領域を大きく拡大した天文一〇年(一五四一)より二二年の塩田落城までの間であったと言える。小県では他を圧する最大の領主になっていたことは確かである。だが、それはまた、福沢氏が滅亡への道をたどることになった時期でもあった。繁栄の一方で、不安な空気もただよう中、現世利益の伊勢神宮に神領を寄進し、高野山蓮華定院には死後の冥福の祈念をしきりに依頼、という面があったのかもしれない。 高野山は周知のとおり真言宗の聖地だが、前山寺も真言宗で塩田城の鬼門の方角にあり、塩田領主の祈願寺として開かれたものと考えられる。何れにせよ、前山寺三重塔の造立施主は福沢氏に相違ないが、右のような背景の中で、やはり天文一〇年代に建立の可能性が高いのではなかろうか。新海三社塔より下るとする推定建築年代ともあう。 |

| 3 未完成の三重塔 また、前山寺三重塔は、二層・三層には扉もなく横板壁だけであり、廻縁や高欄を乗せるはずの腰貫がただ外に延びているだけなど、未完成の要素が目立つ。しかし、そのためにかえって逓減率が小さくて寸胴な点も目立たず、すっきりした釣り合いの取れた美しい外観を見せているとも言え、「未完成の未成塔」とも呼ばれる。 だが、やはり未完成のままになっていることには相違ない。全国に国宝・重文指定の木造塔は、三重塔が五〇ほど五重塔は二〇余あるが、このような未完成のままの塔はほかにない。にもかかわらず、未完成の理由については、それで却っていいのだという話があるためでもあるまいが、今まで検討されてこなかった。 |

| 4 戦国争乱の状況を今に伝える姿か 前傾⑥の福沢昌景書状には、天文一九年の武田勢の砥石攻めによるとみられる「領中土貢等不調」という困難な事態も記されていた。建立を中断というからには、大きな障害が持ち上がったからに他ならないだろう。 右の砥石合戦の二年前には、やはり武田氏と村上方との上田原合戦もあった。この二度の戦いともに武田方の敗北、村上方の勝利ということになっているが、攻め込まれた側の被害も甚大であったことは言うまでもあるまい。立て続いた戦火により三重塔建造も中断、そして最終的には、その造立施主だった福沢氏の滅亡により未完成のままで終わってしまった、そう考えると当時の信濃・小県・塩田・塩田城をめぐる状況ともよく合うように思われる。 未完成の前山寺三重塔は、武田氏の侵攻による塩田城主福沢氏の滅亡という戦国の争乱状況そのものを、化石化したように今に伝える、貴重な歴史的記念物とも言えるのではなかろうか。(寺島隆史論文転記完) |

| 福澤家の歴史 |

| 主君村上義清を立て、主君より勝る一面を持ちながら驕ることなく散った塩田福沢氏一族。その一面を覗わせる、福澤家先祖「龍光院殿山洞源清大禅定門」とは、どのような人物であったか、寺島隆史氏の論文を転載する中で幾度となく手を止め目をつぶり天を仰ぐ、想い描く人物像に更に問いかける。我がルーツを訪ねる旅は、きっと自らの生き方の「いしずえ」(ルーツは若い頃に探索すべき)を探し求めることかもしれないと改めて確信するに至った。 |

| - 完 - |