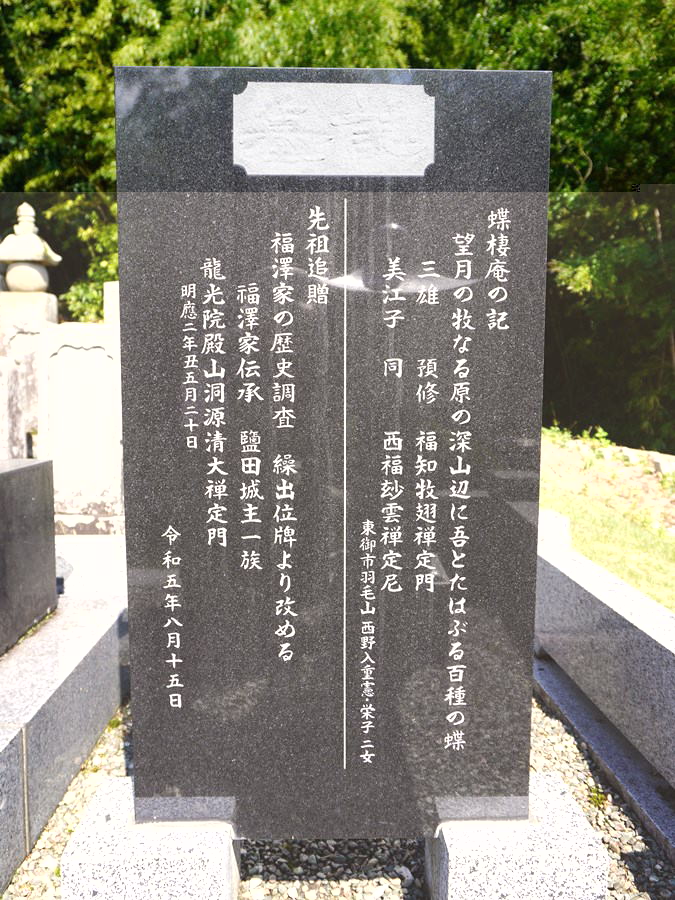

| 福澤家の墓 福澤家の墓は、法樹院の西側にあります。 |

|

|

|

|

| 第八、第十、第十一世の墓 | 第八世の墓 | 第一世の墓 |

| 福澤家の寺 |

| - 法樹院・神宮寺(廃寺)からルーツを探る - |

| 菩提寺 |

| 菩提寺という言葉とともに、「檀那寺(旦那寺)」という言葉をご存知の方も多いかもしれません。この檀那寺と菩提寺は似た意味を持ちますが、実は違いがあります。まずこの二つの言葉を使用する際に共通して「家の者が代々帰依しており、葬儀や追善供養を頼むお寺」という意味で使われています。 ただ、より細かくみていくと、檀那寺とは、その寺院にお布施をしてさまざまな活動を支えている、自身が檀家であるお寺のことです。一方、菩提寺は檀家であるかどうかは別として、葬儀や法要をお願いするお寺のことを指します。さらに、厳格に言うのであれば、そのお寺の土地に先祖代々のお墓がある場合にのみ、菩提寺と呼びます。あまり厳密に菩提寺と檀那寺という言葉を使い分ける必要はありませんが、お寺の土地にお墓があり、葬儀や法要を依頼する場合は菩提寺、信者としてお寺を様々な面で支援している場合は檀那寺という。 |

| 福澤家は檀那寺 法樹院 |

| 姪の話によると、「菩提寺」と思っていた「法樹院」は、明治の廃仏毀釈で廃寺になった「神宮寺」から移されたもの、実家の墓地は最初からの「個人所有墓地」であった。福澤家は「菩提寺」でなく「檀那寺」にお世話になってきたということになる。明治の廃仏毀釈で廃寺となった「神宮寺」(生島足島神社の別当寺2寺のひとつ)にしても「檀那寺」であったことになる。 |

| 飯縄山法樹院 塩田平札所めぐり第17番札所 |

| 江戸時代の元禄の頃、四国霊場の仏像を塩田に勧請した札所を巡る旅。そこに、舞田にある法樹院(浄土宗)が紹介されていた。17番札所で、法然上人が開祖の浄土宗のお寺。「南無阿弥陀仏」の念仏を唱える宗派です。京都知恩院の末寺。このお寺ができたのは、元暦2年/文治元年(1185)、源頼朝が全国に守護・地頭を置いて鎌倉幕府が成立した頃。今から約840年前、関東地方(下野国都賀郡中泉荘/現壬生町)を治めていた渋谷一族の人で渋谷土佐入道昌俊(平安時代末期の僧兵・武将)という方の菩提を弔うために創建されたとのことです。彼の幼名が「金王丸」と言ったので、お寺の名前も「金王寺」だったそうです。 その後戦国時代の永禄3年(1560)にお寺が大破し、そのとき「この辺りを治めていた室賀信利」が弟の室賀甚七に奉公を命じ再興し、「飯綱山法樹院報応寺」と改め、応誉廓然和尚を住職にした。本尊は阿弥陀如来。元禄6年に八十八体の仏像が塩田に来た時、この寺には5体安置されています。このお寺で珍しいのは「仏足石」があること。参道の左右に三体ずつ並んだ六地蔵の間の道にはめ込まれています。仏足石は、仏様の足をかたどったもの、優に30cm超え塩田の他寺では見かけない。 |

| 小泉氏(小泉庄) |

| 「小泉庄」は、古代東山道の通過点にあり、『和名類聚抄』の「福田郷」にほぼ一致する。『吾妻鏡』文治2年3月12日(1186)条に後白河法皇から源頼朝に示された「関東御知行国々内乃具未済庄々注文」では一条大納言領、領家はその子である法勝寺執行尊長であった。 地頭の泉親衡は建暦3年(1213)、泉親衡の乱を起こして執権北条氏に反旗を翻したが鎮圧され、小泉荘は北条泰時(鎌倉幕府第3代執権)が没収した。『吾妻鏡』延応元年7月15日(1239)条で、泰時は荘内の室賀郷の水田6町6段を不断念仏料所として善光寺に寄進した。念仏衆12人も定め、6町は念仏僧侶の給免、6段は仏性灯油の料田である。 嘉暦4年(1328)の「諏訪大社造営目録案」では、荘内の前田(舞田)、岡を泉小二郎、加畠(神畑)、室賀、神子田(仁古田)を海野信濃権守(海野氏)、上田原、津井地(築地)、保野を工藤薩摩守(薩摩氏)が分割知行し、諏訪大社への神役を勤仕している。 |

| - 1 - |

| 南北朝時代初期には足利尊氏の所領となっており(『比志島文書』)、元弘3年(1333)家臣の安保光泰(武蔵安保氏)に室賀郷が安堵されている。戦国時代以降は武田氏の支配地となり、荘園は解体され、天文22年(1553)小泉氏に所領が安堵されているが、居城の小泉城は破却されている。 鎌倉時代から千曲川以西で武威を張ったのは小泉氏である。戦国時代は村上氏に従い武田氏と戦ったが村上義清が武田信玄に追われると小泉氏は武田氏に降っている。小泉宗三郎昌宗が小泉下ノ城に拠ったというが時代の変遷についてはよくわからない。麓の高仙寺は小泉氏の菩提寺だが上田原の戦いで焼失し大日堂だけが残されたという。 「高仙寺」は真言宗の寺院で、大同元年(806)に「大日堂」を創建したのがはじまりといわれている。天文11年(1542)に茅葺に改めたと伝えられ、同16年の武田と村上・上杉の間で争われた上田原の戦いで大半の堂宇を焼失するも大日堂だけは残りました。「大日堂」は大規模な五間堂で、屋根は宝形造となっている。 細部の様式的特徴から室町時代後期の建設と考えられ、県内に残る中世の大規模仏堂の遺構として唯一のものです。 |

| 生島足島神社 塩田庄(下之郷) |

| 主祭神は、生島大神と足島大神の二柱。「生島大神は万物を生み育て生命力を与える神」、「足島大神は国中を満ち足らしめる神」という。『延喜式』神名帳では、宮中の神祇官西院で祀られる神々23座のうちに「生島神・足島神」の記載があり、朝廷とつながりの深い神々であることが知られる。創建は不詳。社伝では、建御名方富命(摂社諏訪神社祭神)が諏訪へ向かっていた時、この地に留まり、生島・足島両神に米粥を煮て献じたという。この伝承から、生島・足島両神は当地の地主神であると見られており、伝承自体は現在も特殊神事の「御籠祭」に名残を残している。 |

| 一方『延喜式』神名帳には、宮中の神祇官西院で祀られる神23座のうちにも生島神・足島神の記載がある。このことや科野国造の本拠であったことをもって、神武天皇の後裔である科野国造の多氏(並びに同族の金刺氏・他田氏)が国魂として宮中から両神を勧請したという説もある。この中で、金刺氏がのちに諏訪大社下社の大祝を務めたことと、摂社諏方神社の関連性が併せて指摘される。なお、生島足島神社の南西方にある泥宮を旧鎮座地にあてる説もある。 |

| 『新抄格勅符抄』大同元年(806)牒によれば、当時の「生島足島神」には神戸として信濃国から1戸が充てられていた。延長5年(927)成立の『延喜式』神名帳には信濃国小県郡に「生島足島神社二座 並名神大」と記載され、名神大社に列している。 |

| 生島足島神社には皇室や武将の崇敬が篤く、北条国時が社殿を営繕、真田昌幸・信之らの武将が神領を寄進し社殿を再建するなどの崇敬を表している。また、武田信玄が上杉謙信との戦いに際し奉じた直筆の願文等が現在も「生島足島神社文書」として残されている。同文書によると、中世以降は「下之郷大明神」「諏方法性大明神」「下之郷上下宮」等と呼称されていた。その後、社名は寛政11年(1799)に京都吉田家によって「生島足島神社」と改称した。 |

| 泥宮神社 古代の「安宗郷」の本郷 |

| 生島足島神社の南西方に鎮座する。生島足島神社は当地から下之郷に遷座したという説がある。「泥宮」の名の通り当地一帯は湿地で、古代から稲作が行なわれていたと想定され、西の台地から多数の弥生土器が出土している。また地名「本郷」の名が示すように、一帯は古代の「安宗郷」の本郷であって塩田平の中心地であることから、遷座伝承の史実性が指摘される。 独鈷山と夫神岳から扇状に開ける地・塩田平は、古来「聖地」として、多くの神社仏閣が建てられている。山のふもとにある信州最古の温泉といわれる別所温泉、「国土・大地」を御神体とする「生島足島神社」(および泥沼神社)、「大日如来・太陽」を安置する「信濃国分寺」は、1本の直線状に配置され「レイライン」をつないでいる。夏至と冬至に、鳥居の中を太陽の光が通り抜け、神々しくぬくもりのある輝きを享受できる。 |

| - 2 - |

| 長福寺 塩田平札所めぐり第1番札所 |

| 生島足島神社と、ゆかりが深いお寺です。以前は西隣に「神宮寺」があり、生島神の別当でした。長福寺は足島神の別当として今もお仕えしています。当山は遠く一千有余年の昔、平安時代の創建にかかり、理智山薬師院長福寺と号する信州屈指の古刹です。開基は、康保2年(965)に修行中の身であった祐存上人が信州塩田の霊峰独鈷山の東北(鬼門)の位置にあたる神仏の功徳あふれる生島足島の神域に近遠者の祈りの霊像として独鈷山守り仏である瑠璃に輝く薬師如来(独鈷山麓にある中禅寺の薬師本尊)を勧請し奉安したのが始まりと伝承。 |

| 神宮寺(廃寺) 檀那寺(福澤家初代先祖から十七世先祖まで) |

| 創建当初は、「長福寺」西隣に対のかたちにて「神宮寺」があり「生島神」(万物を生み育て生命力を与える神)の別当、長福寺は足島神の別当として仕えていました。明治の廃仏毀釈により「神宮寺」は廃寺となり、仏、仏具等は一部は長福寺に預けられ、他は各寺院に配られました。 |

| 龍光院 塩田平札所めぐり第9番札所 |

| 創建は弘安5年(1282)、塩田北条国時が父である義政の菩提を弔う為、月湲和尚を招いて開山したのが始まりと伝えられています。塩田北条氏の菩提寺として庇護され、「信州の鎌倉」とも言われた文化の中心的寺院として寺運も隆盛しますが元弘3年(1333)、新田義貞が鎌倉を攻めた際、幕府側として行動した為、塩田北条氏一族が滅びその後は庇護者を失い衰退します。 |

| 慶長6年(1601)萬照寺六世瑞応が中興開山し当初の寺号だった仙乗寺を龍光院と改め曹洞宗に改宗、建長寺(神奈川県鎌倉市)から萬照寺(更科市)の末寺となっています。享保17年(1732)の火災で多くの堂宇が焼失し享保20年(1735)に再建されています。本堂は寄棟、銅板葺、平入、外壁は真壁造、白漆喰仕上げ、腰壁は縦板張。参道には初代義政の墓が、塩田城跡には国時、俊時父子の供養塔が建立され、寺宝には狩野永琳の手による花鳥人物図屏風があります。 |

| 初代先祖考 龍光院殿山洞源(玄)清大禅定門 明応2年5月20日(1493)卒 |

| 現在の檀那寺の法樹院(舞田)は明治の廃仏毀釈以降なので除外。当時の檀那寺は生島足島神社生島神別当の神宮寺(廃寺)、私の記憶では父母あるいは兄の葬儀で法樹院住職の他に龍光院住職(?)か西塩田の寺の住職が居られたと思う。戒名の院号が龍光院殿となっている。更に通字に「時」が使われている。等々総合的に考察すると次のようになる。 ①院号 龍光院殿より龍光院が何らかの形で戒名に関わっていたと考えられる。実家から神宮寺、龍光院、塩田城迄の距離は3.4km前後で3ヶ所とも同じ。 ②明応2年(1493)卒 享年不詳、仮に60歳とすれば存命(在世)は1433-1493年と推定設定してみよう。 ③塩田城福沢氏(前期) 福沢氏歴代;像阿(1448・1454・1459・1465)-左馬助信胤(1469・1474)-五郎清胤(1479)-頭賢(1484)-左馬助政胤(1489)。頭賢は五郎清胤の法名との説もあり。40年程の間に若死にのためか、かなり短期間で当主が交代している。 ④戒名に名の1字を入れる 福澤家初代先祖の在世は、塩田福沢氏(前期)4(5)代をカバーしている。「五郎清胤」と「山洞源清」が極めて気になる。 |

| 福澤家は塩田北条氏の家臣、北条氏残党狩りを逃れるには、在居を塩田庄に置くより小泉庄に置いた方が良い。立地も3.5km(1里足らず)。後の村上塩田城代官に於いても、立地(室賀峠越えの山路、岩端越えの里路)・小泉庄、北条塩田城代官(仮説)経験等々全てに「福澤家」が結び付くと考えられる。 |

| - 3 - |

| 福澤家の墓 福澤家の墓は、法樹院の西側にあります。 |

|

|

|

|

| 第八、第十、第十一世の墓 | 第八世の墓 | 第一世の墓 |

| 「福澤家の歴史」調査の過程で、法樹院さんに行けば何か判るかも知れないと姪を促す。姪は「あれっ、知らなかったの?」と即答。「法樹院」は明治以降の菩提寺(檀那寺)。廃仏毀釈で旧菩提寺は廃寺になったので古い記録はないという。下之郷に由緒ある「生島足島神社」がある。「長福寺」(康保2年創建と古い)と「神宮寺」(明治の廃仏毀釈で廃寺)の2寺だった。実家の菩提寺(檀那寺)は、廃寺になった「神宮寺」であると言うことで、江戸時代における「福澤家の寺」は「生島足島神社の別当である神宮寺」ということになる。「法樹院」の歴史も古く、何故「神宮寺」であったかについては非常に興味があるも、その経緯については皆目わからない。。 |

| また、「福澤家の墓」「宮澤家の墓」の組み合わせについても興味深いことがある。私の中学の同級生に、前山の宮澤という女の子が居た。同級会で「ルーツの話」をしたところ、「宮澤家と福澤家は、同志だったと親から聞いている」と私が父から聞いていた事と一致する。 |

| 現家系図を基に、「繰出位牌」「福澤家の墓」より判明した「先祖代々」を加筆し、「龍光院山洞源(玄)清大禅定門」から「父母」まで、享年不詳の先祖を60年として系譜を描いてみた。「父母は廿一世」、「実家の兄の孫は廿四世」になる。この中で、「二世・三世・五世・六世」の4代が空欄なるも、20世代が戒名もしくは俗名で引き当てが出来た。繰出位牌に判読不能が幾つか残る。むやみな判読手段は取れないので「4代未詳」として「新たな系譜」を完成させた。「ルーツ探索」の目的は、「系譜の見直し」ではなく、突き詰めた「先代先祖」は「どのような方」だったのか、そして先祖代々、「受け継がれてきたモノ」は何であろうかと・・・・。 |

| 一世;龍光院殿山洞源(玄)清大禅定門 明應02年05月20日(1493)卒 四世;光現院覺忠誓本居士 弘治03年06月05日(1557)卒 同妻;清光院壽覺妙相大姉 天文20年04月04日(1551)卒 七世;成圓院願誉宗本居士 寛永04年04月16日(1627)卒 |

| - 4 - |

| Ⅰ、福澤家の系譜 (初代から八世まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 世代 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 01 | * | * | * | * | * | * | 不詳/龍光院殿山洞源清大禅定門(1493) | 小泉荘前田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 02 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | *享年不詳の場合 暫定60歳として表示 *標示の世代は 同様60歳で想定 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 03 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 04 | * | * | * | * | * | * | 不詳/光現院覺忠誉本居士(1557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * | * | * | * | * | * | 妻;不詳/清光院壽覺妙相大姉(1551) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 05 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 06 | * | * | * | * | * | * | 判読不能な繰出位牌より探そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 07 | 塩田荘舞田村 | * | * | * | * | * | * | 不詳/成圓院願誉宗本居士(1627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八世が現在までの家系図の祖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 08 | * | * | * | * | * | * | 福澤市兵衛廣時/福澤院月居宗泉居士(1654) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 江戸時代(1603) ⇒ | * | * | * | * | * | * | 妻 福松/自性院空誉理貞大姉(1686) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本のお墓の歴史 | |

| ・縄文時代は屈葬 ・弥生時代には様々なお墓が現れる ・古墳時代の権力者は古墳建設 |

・平安時代から火葬が広まる ・江戸時代から庶民にお墓が普及する |

| 鎌倉時代以降は墓石なしの土葬と風葬がメイン 今から900年前の鎌倉時代(1185-1333)以降には仏教が一般庶民にも浸透し、一般庶民も火葬するようになります。その結果、火葬と土葬が並行して行われました。しかし埋葬先のお墓にはまだ今のような墓標の概念はなく、火葬後の遺骨はお棺に入れて土中に埋め、その上には何も墓石などは置かれませんでした。 |

| 江戸時代は土饅頭がメイン 江戸時代になると、時代は逆行し火葬は廃れて土葬が主体になります。この理由ははっきりとはしていませんが、仏教による輪廻思想の影響があるのではないかと言われています。お墓は遺体を死に装束で棺桶に納め、土中に埋葬し、その上に土を盛り上げた土饅頭(盛土、現存なし)にするようになりました。このころにほぼ形式としてのお墓が定着するようになります。武士のお墓には板塔婆や石塔婆(追善供養のために墓の脇に建てる長い板のようなもの)などを建てるようになり、それが庶民にも広がって、卒塔婆や墓石などをお墓の上に設置することが一般的になりました。これが現代のお墓の原型だと言ってよいでしょう。「土饅頭」「板塔婆」は歳月と共に消滅し、後に「追善法要」が営まれない限り跡形もなく消滅してしまいます。現在の世に生きる人、証の有無によらず一人残らず「ルーツ」というものは100%あることに違いありません。ルーツは私たちの「心の中」に生き残っていると私は思います。 |

|

|

「福澤家」のように、江戸時代初期に「個人墓地」を造った家は、「家伝」の「御先祖様の追贈法要」を営み、俗名不詳でも「初代ご先祖様」の墓石を築くケースがあるようです。「墓地は墓場」という概念でなく、「先祖供養・子孫繁栄」を行うとともに、今を強く生きる活力を振い立てる「象徴」かと思います。 |

| - 5 - | ||